Rompere gli schemi senza romperli. È questo il pensiero che mi ruota nella testa appena uscito da May You Live in Interesting Times, la mostra centrale della 58° Biennale di Venezia curata da Ralph Rugoff – direttore della Hayward Gallery di Londra e già curatore della Biennale di Lione nel 2015 -, che aprirà al pubblico questo sabato.

La mostra è certamente bella e ha il pregio di colmare un ritardo di due anni, intercettando oggi alcuni dei trend più importanti che stanno attraversando il mondo dell’arte. In primo luogo l’affermarsi, in modo deciso, della produzione artistica del continente africano, strettamente correlata alla rinnovata attenzione per gli artisti afroamericani, “figli” della diaspora. Fino ad arrivare ad una maggior presenza di donne. Oltre a proporre una produzione giovane e, con essa, linguaggi nuovi come l’arte digitale o la realtà virtuale, che raramente trovano spazio in momenti istituzionali come questi.

Tutti elementi positivi, che se fossero stati presenti due anni fa avrebbero certamente fatto parlare di una Biennale assolutamente all’avanguardia. Oggi che alcuni dei nomi di punta della mostra sono già stati incoronati dal mercato delle aste con record milionari e fanno mostra di sé nei salotti di qualche cacciatore di “trofei”, l’idea che si affaccia nella mente è, invece, quella di una Biennale certamente aggiornata, ma anche un po’ alla moda. Specie se si considera l’ampio spazio, ad esempio, che hanno i lavori di Hanry Taylor (n. 1958), della giovane nigeriana Nijdeka Akunyili Crosby (n. 1983) o della statunitense Avery Singer, il cui valore di mercato, nell’ultimo biennio, è cresciuto e non di poco.

Insomma, un’arte tutto sommato poco indipendente e dal sapore piuttosto radical chic nel suo soddisfare le esigenze di “espiazione” di certi ambienti culturali d’élite senza però eccedere o assumere atteggiamenti sconvenienti. Tutto molto politicamente corretto, con pochi lavori veramente forti.

E se è, comunque, da apprezzare il fatto che May You Live in Interesting Times dia voce ad una nuova generazione di artisti, invece di celebrare, come successo più volte in passato, solo personalità ormai storicizzate (impressionante il numero di artisti nati dopo il 1980 presenti in questa edizione della Biennale) è anche vero che la presenza, su 80 nomi invitati, di ben 17 artisti statunitensi e 21 europei la rende una mostra piuttosto occidentocentrica. Oltre al fatto che 27 vivono e lavorano negli U.S.A.

Aspetti non da poco, considerate le premesse, e che mettono un po’ in crisi la dichiarazione del curatore che, durante la presentazione del suo progetto, aveva promesso che la mostra sarebbe stata un invito a “considerare alternative e punti di vista sconosciuti” per poter così “rimettere in discussione i nostri punti di riferimento” e “guidarci a vivere e pensare in questi tempi” in cui la nostra esistenza appare così precaria. Eppure sarebbe stato veramente interessante cercare di immaginare nuovi percorsi partendo da uno sguardo sul mondo non per forza legato alle metriche occidentali. Peccato.

Peraltro l’effetto sperato è raggiunto proprio grazie alle opere di artisti non occidentali. Detto questo, è però da apprezzare il fatto che, pur puntando sul mettere in evidenza (cito) “un approccio generale al fare arte e su una visione della funzione sociale dell’arte che includa sia il piacere che il pensiero critico”, la mostra non cada mai sul “politicizzato” spinto. Oltre al fatto che le opere proposte sono decisamente di ottima qualità, a differenza di quelle viste due anni fa.

Inconsueta l’impostazione della mostra, suddivisa come sempre tra gli spazi dell’Arsenale e del Padiglione Centrale ai Giardini, con la particolarità, però, che questa volta ci troviamo di fronte a due esposizioni distinte: Proposta A, all’Arsenale, e Proposta B, nel Padiglione Centrale.

Gli artisti sono tutti presenti in entrambe le sedi, ma in ciascuna espongono opere di genere talvolta completamente diverso. Questo per dare risalto all’approccio multidimensionale del fare arte e allo sperimentare più medium per dare voce a differenti modi di pensare e di affrontare problematiche di ampia portata.

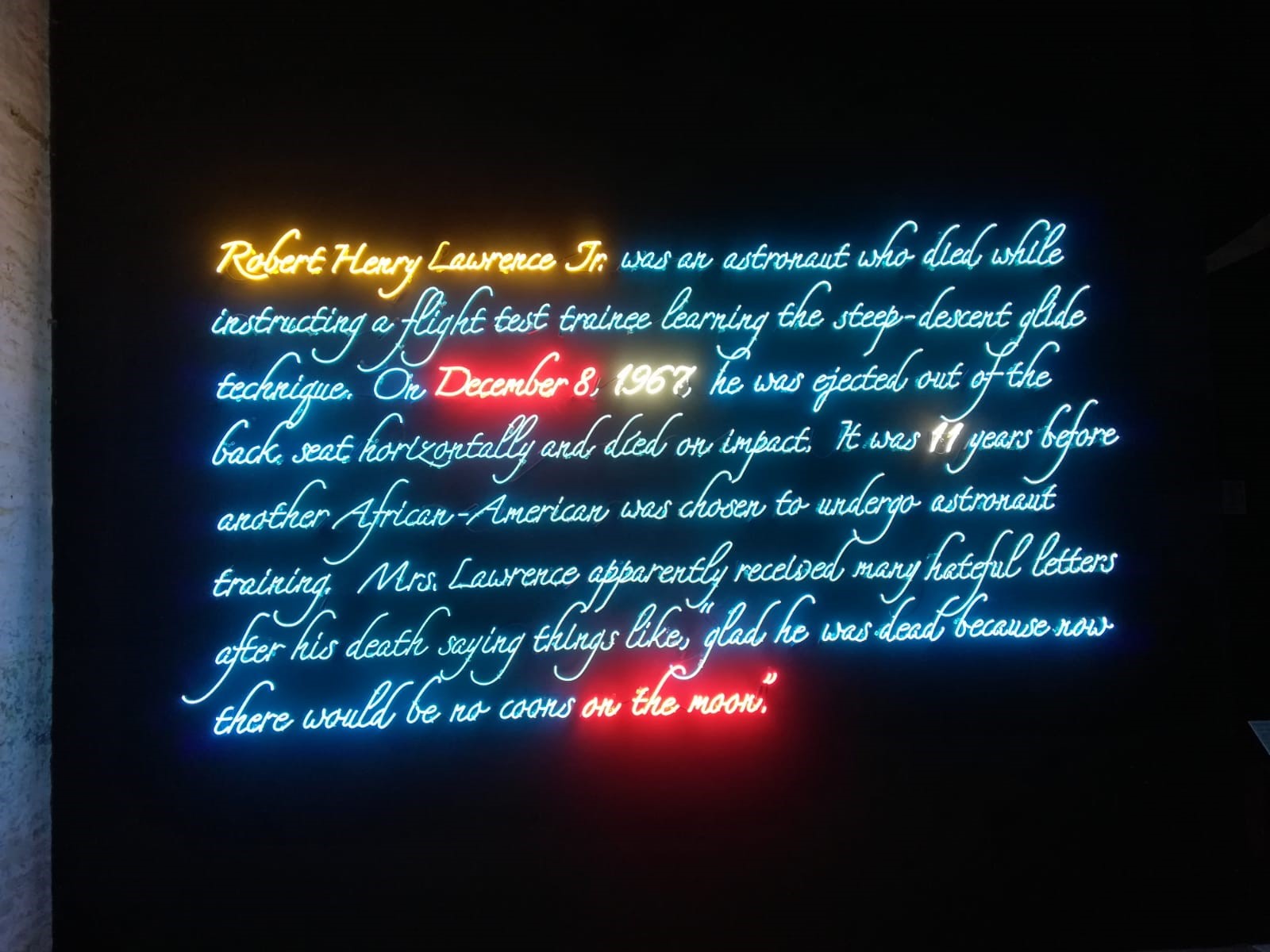

Tra i lavori più interessanti esposti in mostra, quelli del bahamese Tavares Strachan che, con la sua ricerca artistica, affronta i problemi relativi alla verità e alla visibilità nella nostra costruzione del sapere e della storia. La sua serie Hidden Histories (Arsenale), ad esempio, si compone di sculture in onore al contributo di personaggi radicali come Robert Henry Jawrence jr, ossia il primo astronauta afroamericano, morto nel 1967 durante un’esercitazione e il cui nome è stato volutamente rimosso dalla “mitologia” aerospaziale americana per questioni razziali.

Molto forte, l’installazione di Shilpa Gupta, For, in your tongue, I cannot fit (Arsenale), con cui l’artista indiana affronta la violenza della censura attraverso una sinfonia di voci che declamano o cantano i versi di 100 poeti incarcerati per le loro opere o per le loro posizioni politiche, dal VII secolo fino ai giorni nostri.

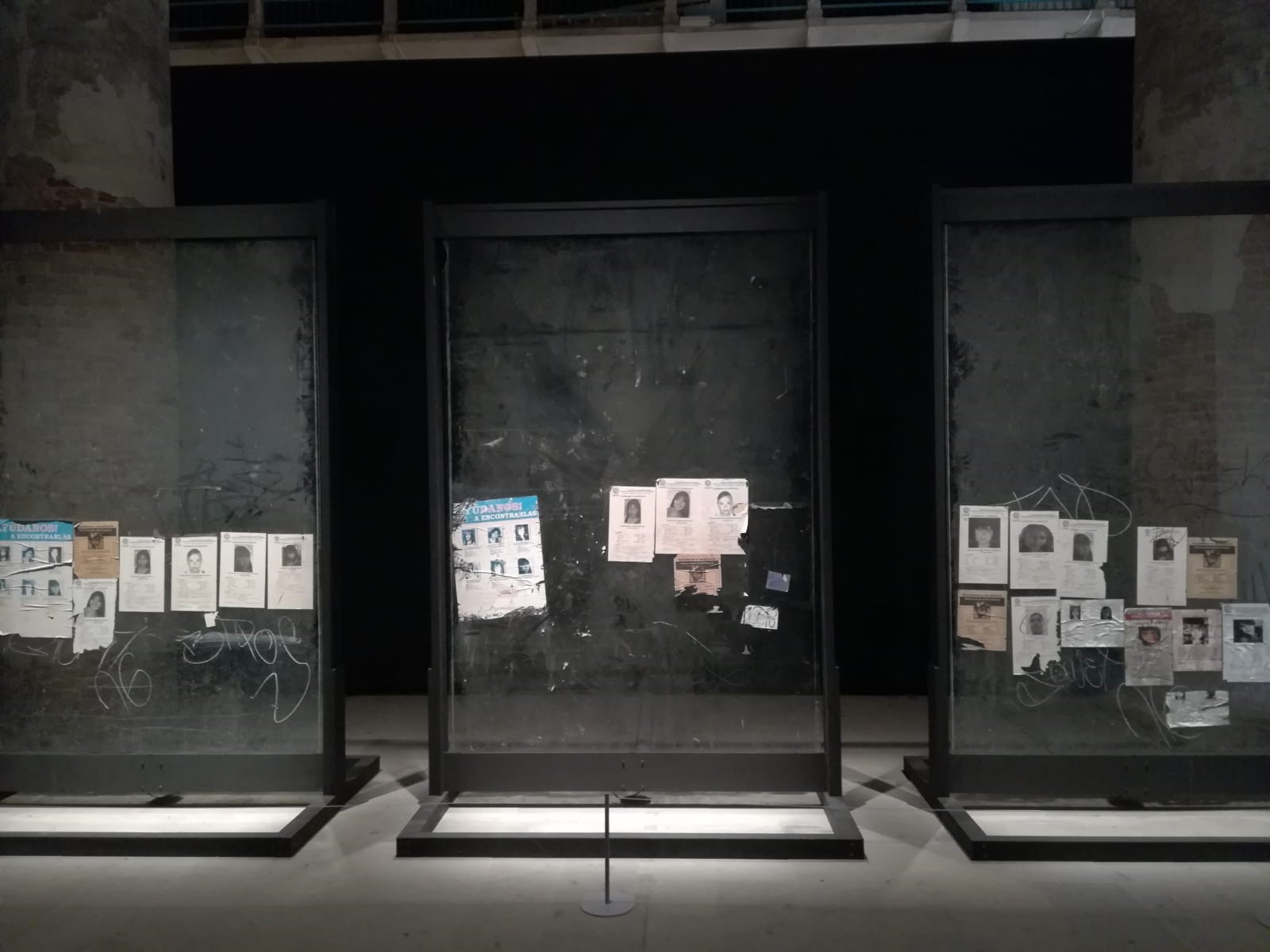

Forza che ritroviamo, ancor più diretta, anche in La Bùsqueda (Arsenale), lavoro del 2014 della messicana Teresa Margolles che esamina da una prospettiva femminista le brutalità della narcoviolenza che affliggono il Messico.

Si focalizza sulla rappresentazione del corpo nero femminile, soprattutto nel suo rapporto con la circolazione di immagini nella cultura mediatica, invece, la norvegese Frida Orupabo che realizza grandi collage cartacei (Padiglione Centrale).

Il sudafricano Kemang Wa Lehulere ci proietta, con la delicatissima e sofferta installazione Dead Eye (Arsenale), nel Sudafrica delle leggi razziali, dell’apartheid e delle sanguinose repressioni degli anni Settanta.

Così come i dipinti del kenyano Michael Armitage aprono il nostro sguardo sulle manifestazioni politiche che hanno portato, nel 2017, alle elezioni generali in Kenya, consegnandoci la visione di una realtà sospesa tra una sublime vitalità e la minaccia incombente della violenza.

E ancora proteste, incendi ed eventi di grande carica emotiva fanno da sfondo ai grandi dipinti dell’etiope Julie Mehretu dove, come accade nello stupendo Sing, Unburied, Sing (Padiglione Centrale), le immagini che la “ossessionano” si trasformano in una imprimitura vaga e irriconoscibile, cercando di dare un senso a ciò che spesso è reso invisibile.

La pratica multiforme del coreano Suki Seokyeong Kang si concentra, invece, sullo spazio e sul ruolo odierno dell’individuo. Come nel caso di Grandmother Towers (Padiglione Centrale), dove le curve dei suoi astratti ritratti scultorei richiamano la schiena ingobbita della nonna di Kang, figura che per l’artista ha incarnato gli sconvolgimenti della storia coreana moderna.

Il paesaggio è letto come un corpo che nutre e accudisce, ma che è anche razziato, sfregiato ed avvelenato nel lavoro di Otobong Nkanga, artista nigeriano autore di Veins Aligned (Arsenale), lunga linea di 26 metri realizzata in marmo e le cui chiazze richiamano alla mente l’inquinamento dovuto allo sfruttamento coloniale e postcoloniale. Molto belle, peraltro, anche le sue carte esposte nel Padiglione Centrale e che ci ricordano come gli oggetti e le azioni non sono isolati, ma c’è sempre un impatto.

Dall’Africa nera alla realtà afro-americana con Arthur Jafa, la cui pratica artistica si concentra su modalità espressive specificatamente nere e sulla sfida di come presentare il mondo dalla prospettiva di chi è nero attraverso vari tipi di media come nella serie Big Wheel (Arsenale). E sempre la realtà dell’esperienza degli afroamericani è al centro del lavoro di Henry Taylor come nel bellissimo Another Wrong del 2013 (Padiglione Centrale).

Mentre Alex Da Corte, con le sue opere immersive, come The Decorated Shed (Padiglione Centrale), dal sapore nostalgico e vagamente apocalittico, narra storie utilizzando un vortice di memorabilia americani, permeati tanto da rimandi culturali alti quanto da cultura popolare.

Il libanese Tarek Atoui, invece, con l’installazione sonora The Ground (Arsenale), che unisce musica e arte contemporanea, amplia il concetto dell’ascolto attraverso una performance partecipativa e collaborativa.

Bellissime, infine, le sculture biomorfe della coreana Anicka Yi che rievocano da un lato fluidi corporei, contaminazione e malattia; dall’altro, la melma e la muffa che da secoli pervadono e degradano la città di Venezia.