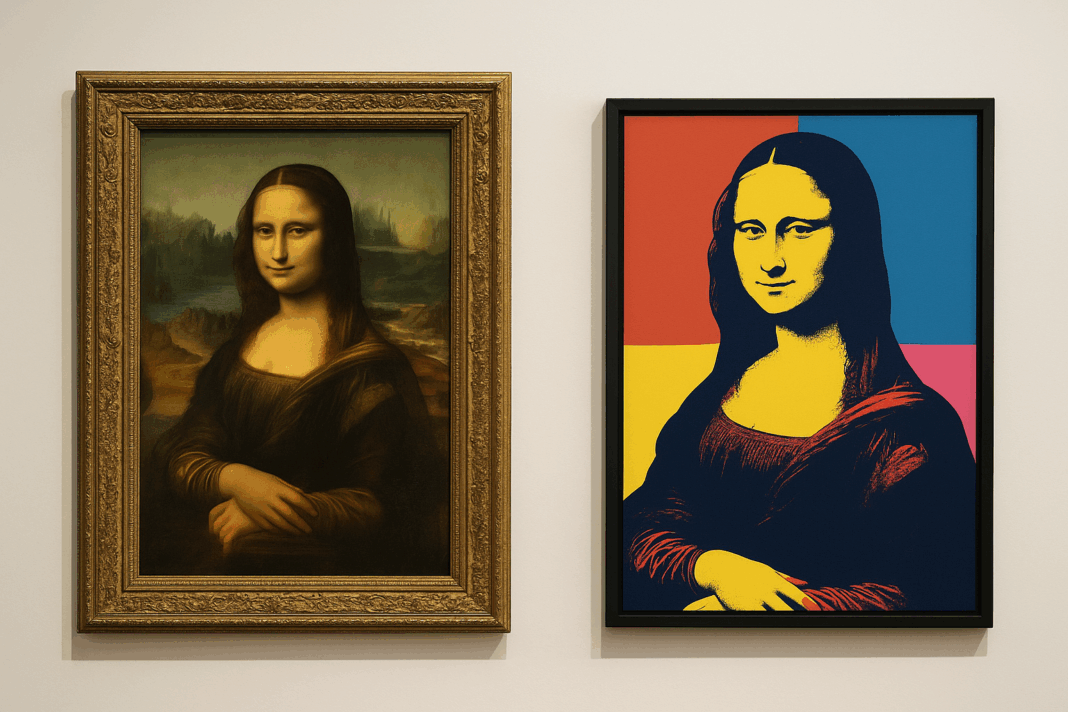

Il confine tra ispirazione e plagio è da sempre sottile, soprattutto nel mondo dell’arte e della creatività contemporanea. Capire quando un’opera si limita a trarre spunto da un’altra e quando invece la riproduce illecitamente è fondamentale per artisti, autori e professionisti del settore.

Il plagio si configura come l’appropriazione illecita degli elementi creativi che costituiscono la forma espressiva di un’opera altrui. Non si tratta di una semplice copia, ma di un’usurpazione della paternità dell’espressione creativa che caratterizza l’opera originaria; come affermato dalla Suprema Corte, il plagio si realizza con l’attività di riproduzione (si parla perciò di “appropriazione”) – totale o parziale degli elementi creativi di un’opera altrui, così da ricalcare in modo “parassitario” quanto da altri ideato e quindi espresso in una forma determinata e identificabile (Cass. civ. 28 novembre 2011, n. 25173).

La giurisprudenza distingue tra: i) “plagio semplice” (o contraffazione): che consiste nella riproduzione pedissequa, totale o parziale, di un’opera altrui preesistente, così da renderla immediatamente riconoscibile come copia; e, il più complesso ii) “plagio evolutivo“: che si ha quando l’opera successiva, pur non essendo una copia servile, si presenta come una rielaborazione dell’opera originaria, dalla quale mutua il “nucleo individualizzante o creativo” senza apportare un contributo originale tale da renderla un’opera autonoma e distinta. In tal caso, non si ha una nuova creazione, ma un’abusiva rielaborazione, in violazione degli artt. 4 e 18 della L. 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito, di seguito “Legge autore” o “LDA”).

Per distinguere la lecita ispirazione dall’illecita riproduzione, dottrina e giurisprudenza hanno individuato il criterio del cosiddetto “scarto semantico” (quale requisito negativo), ossia la capacità dell’opera successiva di presentare (ed esprimere) un proprio, diverso e autonomo significato artistico rispetto all’opera originaria. Quando tale scarto è presente, il plagio deve essere escluso: l’opera è autonoma anche se parte da una medesima idea ispiratrice. La Suprema Corte ha precisato che un’opera può essere qualificata come plagiaria solo se “priva di un cd. scarto semantico, idoneo a conferirle rispetto all’altra un proprio e diverso significato artistico” e quando l’autore si è “appropriato degli elementi creativi dell’opera altrui, ricalcando in modo pedissequo quanto da altri ideato ed espresso in forma determinata e identificabile” (Cass. civ., 19 febbraio 2015, n. 3340).Viceversa, è esclusa la sussistenza del plagio, quando la nuova opera pur fondandosi sulla stessa idea ispiratrice, si differenzia negli elementi essenziali che ne caratterizzano la forma espressiva.

Ne consegue che si ha creazione autonoma, e non plagio, quando l’opera successiva, pur partendo da uno spunto comune, sviluppa un proprio, diverso e originale significato artistico e un risultato espressivo originale, capace di distaccarsi in modo sostanziale dall’essenza rappresentativa dell’opera preesistente.

Con la sentenza n. 2039 del 26 gennaio 2018- emessa al termine della causa promossa dalla Fondazione Emilio e Annabianca Vedova contro un pittore che aveva riprodotto i quadri del noto artista veneziano e la galleria che li promuoveva – la Corte di cassazione, ha cercato di riordinare e puntualizzare i principi che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, devono guidare il giudizio di fatto di comparazione tra le opere in caso di plagio, previsto dall’art. 171 LDA. Secondo la Suprema Corte, innanzitutto, è necessario che nell’opera plagiata sia riscontrabile un atto creativo, seppur minimo, quale requisito imprescindibile per l’applicazione della tutela prevista dalla Legge Autore. Questo principio è stato recentemente confermato anche dal Tribunale di Roma (sent. 11 novembre 2024, n. 17137), che ha sottolineato come il carattere creativo e la novità dell’opera rappresentano elementi costitutivi del diritto d’autore e che, pertanto, prima ancora di verificare se un’opera possa costituire plagio di un’altra, il giudice deve verificare se quest’ultima sia effettivamente meritevole di tutela, in termini di compiutezza espressiva e novità.

Il fulcro della tutela è infatti rappresentato dal requisito del “carattere creativo”, inteso non come creazione, originalità e novità assoluta, essendo sufficiente la sussistenza di una personale e individuale espressione dell’autore, manifestata in un atto creativo, anche minimo, percepibile nel mondo esteriore, come precisato dallo stesso Tribunale di Roma, che ha altresì ribadito come “la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione” (Trib. Roma, 11 novembre 2024, n. 17137; Cass. civ., 28 novembre 2011, n. 25173; enfasi aggiunta).

Del resto, la distinzione fondamentale tra idea ed espressione costituisce il principio cardine del diritto d’autore della: i) le idee in quanto tali, che sono alla base di un’opera, anche quando originali, non sono proteggibili, il contenuto concettuale o ispiratore di un’opera, rimane liberamente appropriabile e costituisce patrimonio comune da cui ogni artista può attingere; ii) la protezione è riservata esclusivamente alla forma espressiva, ossia alla forma esterna, specifica e originale attraverso cui l’idea viene estrinsecata (espressa e realizzata) in un’opera percepibile.

Nel giudizio di comparazione volto a verificare la sussistenza di un plagio, l’indagine deve quindi concentrarsi sulla riproduzione della forma espressiva dell’opera preesistente, e non sulla mera coincidenza dell’idea di base: solo quando l’opera successiva riproduca in modo pedissequo, sostanziale e riconoscibile (e non meramente ispirato) la stessa combinazione di scelte creative (composizione, inquadratura, disposizione dei soggetti, tecnica esecutiva, atmosfera complessiva, ecc.) può dirsi integrata una violazione dei diritti d’autore. Diversamente, qualora l’opera successiva costituisca una elaborazione creativa autonoma della medesima idea, frutto di un percorso creativo personale, non potrà configurarsi plagio (cfr. Trib. Milano Sez. spec. Impresa, 25 luglio 2017; AIDA 2019, 1, 752). Come ribadito dalla giurisprudenza – con ordinanza emessa al termine della causa Emilio Isgrò contro Sony Music Entertainment Italy S.p.A. – “le idee, anche se uguali, possono essere diversamente rappresentate e attuate e non sono di per sé oggetto di protezione con il diritto autorale” (cfr. Trib. Milano, 25 luglio 2017).

Perché le idee devono diffondersi e girare e sono alla base della creatività, e possono (rectius dovrebbero) concretizzarsi in opere differenti, pur accumunate da una comune ispirazione.