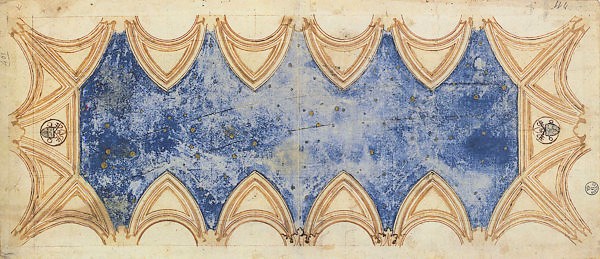

Riconoscete l’immagine qui sopra? Sedici lunette, otto vele nei lati lunghi e quattro pennacchi agli angoli.

No? È un disegno della Volta Sistina decorata dal blu profondo di un bel cielo stellato. Non si tratta di un immagine di fantasia, ma dl disegno eseguito da Piermatteo D’Amelia attorno al 1481 prima di procedere alla coloritura del più famoso soffitto al mondo, in quegli anni appena terminato di costruire.

La storia è abbastanza nota: l’apertura di una brutta crepa rovinò pesantemente la decorazione eseguita con grosso dispendio di lapislazzuli, offrendo a papa Giulio II il destro di commissionare una nuova, magnifica e, se vogliamo, megalomane opera sostitutiva all’artista più celebre del momento: quel Michelangelo con il quale, peraltro, non era in buonissimi rapporti, avendo egli lasciato a metà, se non a un quarto, la costruzione della sua tomba papale.

Accettato con riserva il nuovo incarico, l’artista fiorentino non si fece problemi a picconare via l’intonaco blu del povero pittore amerino che, probabilmente, non ebbe a prender bene il trattamento riservato al suo lavoro, anche se non siamo nemmeno sicuri che attorno a quell’anno, il 1504, fosse ancora vivo. Del resto, è stato Federico Zeri pochi decenni orsono a riscoprire la personalità artistica di Piermatteo D’Amelia, mettendolo nel novero dei grandi autori di fine Quattrocento.

Se Michelangelo avesse usato il piccone contro il cielo del D’Amelia appena tre secoli dopo, sarebbe forse stato visto come il peggiore dei vandali, peggiore persino di quel lanzichenecco che durante il sacco di Roma sfregiò gli affreschi delle Stanze Vaticane incidendovi sopra il nome di Lutero.

Lavorando di fantasia, possiamo ipotizzare che un qualche conservatore pontificio avrebbe quantomeno proposto un tentativo di trasporto della pittura rovinata per trasferirla su altro supporto in altro luogo, salvandola così dalla scomparsa.

Questo perché è nell’Ottocento – secolo del Romanticismo, dell’Idealismo e del Positivismo – che prendono forma i concetti di conservazione e restauro per come li intendiamo oggi: sintetizzando una discussione lunga e complicata, ogni opera alla quale venga riconosciuto un qualche valore artistico o perlomeno storico è un documento che merita di sopravvivere al passaggio del tempo.

Il trasporto delle pitture murali è un’operazione intuibilmente complessa, che ha certamente salvato innumerevoli opere da distruzione certa. Non sempre, però, il suo scopo è stato, diciamo, puramente “conservativo”: Plinio il Vecchio racconta di come in antichità artigiani specializzati avessero messo a punto tecniche per segare porzioni di pareti dipinte da immettere poi sul mercato collezionistico, probabilmente molto vorace in epoca imperiale.

È nell’Ottocento, poi, che diventa un’operazione applicata in maniera più sistematica, soprattutto tra i restauratori francesi, che nei laboratori del neonato Louvre diventano bravissimi anche a trasportare su tela i dipinti del Rinascimento italiano eseguiti sopra tavola lignea: la Santa Cecilia di Raffaello della Pinacoteca di Bologna è un caso celebre, raccolta dalle truppe napoleoniche come souvenir del loro viaggio in Italia e sottoposta a questo intervento, considerato buona prassi conservativa in quel di Parigi.

In Italia, il periodo d’oro dei trasporti degli affreschi è, però, il secondo dopoguerra, probabilmente sull’onda di un ritrovato entusiasmo per il nostro patrimonio artistico e di una nuova disponibilità economica, ma anche perché i danni materiali della guerra sono ancora freschi nella memoria e serve un modo che metta in salvo anche queste opere da una nuova, e non improbabile, guerra. Inoltre, le città italiane si industrializzano e crescono notevolmente per dimensioni, popolazione e traffico, introducendo una variabile mai vista nel panorama della conservazione: lo smog (efficacissima parola portmanteau coniata dagli inglesi unendo smoke e fog.), un letale agente distruttivo.

La tecnica di trasporto a strappo – che consiste nell’incollare una tela sulla superficie dipinta e, letteralmente, strappare il sottile strato di intonaco affrescato dal resto della parete – permette di rimuovere grandissime porzioni di pittura per poi applicarle su di un nuovo supporto, in genere uno o più pannelli di masonite, un pressato di fibre di legno economico e resistente.

Utilizzando questa tecnica vengono riscoperte, al di sotto della superficie dipinta, le sinopie, ovvero i disegni preparatori tracciati dal pittore con un pigmento terroso color rosso (dalla antica città greca di Sinope sul Mar Nero, oggi in Turchia) sullo strato di arriccio, prima di cominciare l’affresco vero e proprio. Una traccia destinata a essere ricoperta e quindi invisibile, eseguita dall’artista per motivi sostanzialmente pratici: mostrare una sorta di anteprima dell’opera alla committenza, organizzare le giornate di lavoro, calcolare i materiali necessari all’esecuzione dell’opera.

Ne nasce una specie di moda: l’idea a volte un po’ idealizzata che quel disegno rappresenti il momento della pura e istintiva creazione artistica, incentiva una poderosa campagna di strappi a scopo preventivo, che permette così di recuperare sinopie ai fini di studio, creando anche bellissimi contesti museali in cui le sinopie sono affiancate all’affresco stesso, come il celebre museo pisano o il ciclo di affreschi della chiesa di Mezzaratta di Bologna, apprezzatissimo dal Longhi e strappato negli anni ‘60 per salvarlo dalle infiltrazioni di umidità nella sua sede originaria.

Fare valutazioni a posteriori è un voler vincere facile, ovvio, ma è più che un sospetto che la scusa della prevenzione sia stata un po’ abusata, dando la possibilità di procedere con il trasporto anche quando non fosse strettamente necessario. Non si deve sottovalutare che si tratta comunque di un’operazione irreversibile, che presenta inconvenienti abbastanza lapalissiani: oltre ad eliminare le caratteristiche superficiali della parete, influendo anche sugli aspetti cromatici, “si distruggono tutta una serie di circostanze e testimonianze della vita e delle condizioni dell’opera”, come scrive nel 1994 Alessandro Conti, grande storico del restauro.

Senza considerare che in certi casi è palese che la mano di un qualche restauratore dal pennello pesante sia andata a ritoccare un po’ più del dovuto disegni altrimenti appena poco meno che abbozzati, come a voler a tutti i costi ritrovare un capolavoro nel capolavoro.

Oggi il trasporto degli affreschi è, in teoria, un’operazione contemplata come extrema ratio, da attuare quando nessun’altra misura meno invasiva possa essere applicata per salvare l’opera.

Immaginiamo ora che in un uno degli infiniti mondi paralleli teorizzati da Giordano Bruno, si abbia un museo con gli affreschi di Giotto alla Cappella degli Scrovegni strappati e trasportati su nuovo supporto, e magari affiancati dalla rispettive sinopie.

In quello abitato da noi, voi che leggete e io, gli affreschi del pittore mugellano sono ancora ben ancorati alla parete nella cappella voluta dal banchiere/usuraio Enrico, con i colori che riflettono la luce e brillano come brillavano nei suoi occhi. Mi sento di affermare con una certa sicurezza, cari lettori, che siamo più fortunati nel nostro mondo.