Lo scorso 24 marzo ha inaugurato a Palazzo Grassi, sede Veneziana della collezione Francois Pinault, una delle più grandi mostre monografiche mai realizzate in Italia dell’artista belga Luc Tuymans: rimarrà aperta fino ai primi giorni del nuovo anno, col titolo emblematico di “La Pelle”. L’esposizione si inserisce continuativamente nel ciclo di mostre monografiche organizzate da Palazzo Grassi, caratterizzate da una partecipazione attiva degli artisti, che sono liberi di intervenire a diversi gradi dell’organizzazione, dalla curatela fino alla scelta di eventi e concerti oppure alla co-realizzazione dell’apparato informativo.

In questo modo abbiamo un’ottima occasione di scoprire, riscoprire o approfondire il lavoro di uno dei pittori più rilevanti del panorama contemporaneo e del suo pensiero, che possiamo respirare nell’intero spazio espositivo oltre che nelle singole opere. Per comprendere a fondo l’importanza rivestita da Tuymans sarà necessario immergersi anzitutto nei processi che regolano la sua pittura e tutto ciò che le sta attorno, e tramite questi arrivare poi a scorgere di riflesso la visione peculiare di un intero modo di pensare i media e quello che essi dicono, o meglio ancora tacciono.

Anzitutto c’è da dire che, al contrario di molti artisti che evitano di spendere troppe parole sul proprio lavoro, Tuymans ha rilasciato diverse interviste nell’arco della sua carriera. In queste conversazioni ovviamente l’artista non mira a dare una chiave di lettura metaforica univoca, in cui si dica “il mio quadro vuol dire X”; quello che fa è invece dichiarare il processo d’origine dell’opera, ovvero “per fare il quadro Y sono partito da una foto di un carro da parata” oppure “da una foto scattata nel campo di concentramento di Auschwitz”. Considerando la costanza con cui si compie quest’azione e il modo in cui viene riportata volontariamente all’interno dell’apparato informativo, che come dicevamo è pensato in collaborazione con l’artista, c’è da dedurre che essa sia completamente volontaria e consapevole e che possa addirittura, per certi versi, far parte dell’opera stessa.

La parola in questo caso gioca un ruolo fondamentale nella costruzione del senso dell’immagine, senza tuttavia esserne mera traduzione o ècfrasis. Infatti, come dicevamo, la parola funge da legante tra il dipinto che stiamo osservando e l’immagine da cui nasce, che, per la gran parte dei casi di Tuymans, si tratta già di un’immagine di un’altra immagine.

Prendiamo un paio di esempi: nel dipinto Brokaat abbiamo davanti qualcosa che potremmo quasi definire astratto – un’alternanza di gialli aspri e azzurrini con vaghi elementi fitomorfici -, ma anzitutto la parola del titolo in questo caso ci rimanda all’immagine figurativa di un ricco tessuto in broccato, e secondariamente l’apparato informativo ci fa notare che non si tratta di un broccato qualunque ma un frammento del vestito di San Donaziano che compare nel dipinto di Jan Van Eyck La Madonna del canonico van der Paele, che con ogni probabilità Tuymans ha fotografato personalmente al Groeningemuseum di Bruges.

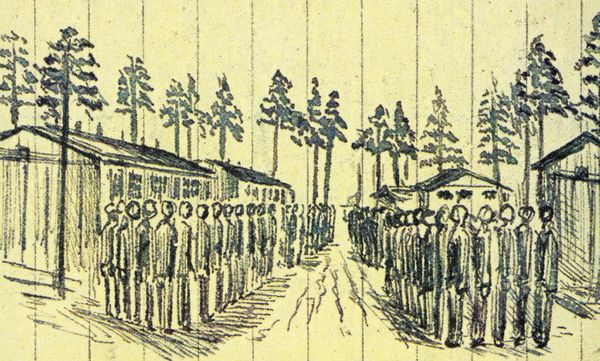

Un altro esempio, ancora più significativo, è l’enorme mosaico Schwarzheide, creato espressamente per Palazzo Grassi. In questo caso l’opera è una riproduzione anzitutto di un suo dipinto realizzato negli anni ottanta, all’inizio della carriera pittorica di Tuymans. Il dipinto a sua volta riprende un disegno di Alfred Kantor, prigioniero dei nazisti che realizzò un quaderno di schizzi raffiguranti le vessazioni, le torture e le inumane condizioni dei prigionieri dei campi di sterminio. Questo disegno a sua volta è memoria di un altro, realizzato giustappunto nel campo di concentramento tedesco di Schwarzheide da alcuni internati che rappresentarono la foresta che riuscivano a vedere oltre i confini della loro prigionia. Questo è stato poi tagliato in strisce orizzontali, che si rivedono anche nel mosaico, e suddiviso per poter aggirare la confisca ed essere assemblato nuovamente in un secondo momento, fuori dal campo di sterminio.

In questo modo ci stiamo rendendo conto, attraverso questo dialogo tra diversi linguaggi verbali e visuali, di tutti quegli strati “sottocutanei” – per riprendere la metafora insita nel titolo della mostra – che portano alla formazione di una “pelle” pittorica. Abbiamo visto come Schwarzheide sia alla fin fine un mosaico che ha origine da un dipinto, che viene da un’illustrazione di Kantor, che a sua volta viene da un disegno – fatto, disfatto e rifatto – di prigionieri rappresentante una foresta. Considerato questo e visto che abbiamo a che fare con la storia con la “S” maiuscola, ci potrebbe sorgere il lecito dubbio se quest’opera, come le altre di Tuymans, abbia un reale scopo mnemonico. Ovvero se i dipinti dell’artista belga aderiscano alla funzione mitologica della pittura descritta da Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia dove, secondo la leggenda, una giovane di Corinto ricalcò l’ombra dell’amato intento a partire per l’estero, in modo da potersene ricordare le fattezze.

Se guardati in modo isolato, i quadri di Tuymans quanto ci dicono di quello che sembrano pretendere di raccontare? In poche parole quanto il mosaico, o il dipinto, Schwarzheide è in grado di dirci sul nazismo o sul genocidio degli ebrei nei campi di sterminio? Dopo tutti questi passaggi mediali l’immagine riesce autonomamente a far scattare questo collegamento, se si considera che, guardata da sola, si tratta oggettivamente solo di cime di alberi con sette linee verticali senza alcun simbolo codificato? Se assumessimo come scopo della pittura di Tuymans quello rappresentativo o mnemonico allora sarebbe da concludere che l’obiettivo non sia stato raggiunto. I dipinti non funzionerebbero in relazione allo scopo, sembrerebbero incapaci di raccontarci veramente qualcosa.

Tuttavia – ed è un gran “tuttavia” -, il punto è, come forse è intuibile, un altro. La questione non è tanto il collegamento tra l’immagine che abbiamo davanti e l’oggetto iniziale – che nel caso di Schwarzheide erano il mosaico e il bosco fuori dal campo e in Brokaat il dipinto e la Madonna del canonico van der Paele –, bensì tutte le tappe che intercorrono tra i due, ovvero tutte quelle relazioni dialettiche tra media e segni differenti che comunicano e cooperano tra loro, che siano i rapporti tra una fotografia e un’illustrazione su un giornale, tra una selfie e un dipinto, tra un video e un testo di storia, tra un quadro e l’apparato informativo che lo circonda.

Ci rendiamo conto che queste relazioni, generalmente invisibili, sono individuabili proprio attraverso un’astrazione pittorica che rende in certi casi addirittura quasi impossibile comprendere a prima vista l’oggetto rappresentato, come se fosse una continua e costante traduzione o traslitterazione, in cui in ogni passaggio si arricchisce di qualcosa ma perde anche molto altro. È come se questi dipinti fossero delle pelli di un serpente, di cui hanno un vago ricordo formale ma che non lo sostituiscono.

Della realtà, dopo tutti questi salti, non rimane che una patina che ha solo il ricordo della sua forma d’origine, ma che non ci illude in nessun modo riguardo alla sua natura, un’illusione che per la cultura occidentale è stata in fin dei conti la base implicita del gioco pittorico dall’invenzione della prospettiva fino al cubismo. Ritornando su Plinio il Vecchio ci sarebbe dunque da dire che il soggetto rappresentato non è il giovane amante della fanciulla di Corinto, bensì la sua assenza; assenza che in Tuymans è resa magistralmente visibile tramite questo bilanciamento maturo tra astrazione e figurazione.

In questo caso il processo di creazione del significato è molto simile a quello che caratterizza ad esempio 4’33” di John Cage, ovvero attraverso il silenzio del pianista – che per i quattro minuti e trentatré secondi dell’esecuzione non suona – si rende visibile qualcosa di sotterraneo, che non siamo abituati a notare, ovvero tutti i restanti rumori della sala da concerti. Allo stesso modo la pittura di Tuymans, attraverso la manifesta impotenza rappresentativa, rende visibile sia l’assenza della realtà a cui si riferiscono le opere, sia l’intricata rete dei media che ne prende il posto e che in un modo o nell’altro riesce a mediarcela.

(Original Version in Proportional Notation)

for Irwin Kremen

Edition Peters, No. 6777a

28 x 21.5 cm.

Ed ecco probabilmente la questione fondamentale dell’opera di Tuymans: per conoscere la realtà, che sia definibile storica o meno, l’unico mezzo che abbiamo sono “segni” – fotografie, dipinti, testi, articoli, video, film, parole: nessuno di questi è mai del tutto autonomo, e soprattutto ognuno di essi può dire qualcosa di vero, come ometterlo oppure mentire. Tuymans ci fa vedere come l’unico strumento che abbiamo per conoscere il mondo sia fallace e limitato, frutto di un continuo rimando di immagini e immagini di immagini. Ma non ci è dato rigettare questa complessità, non si può sempre avere fede ciecamente o non fidarsi più di niente: ciò che possiamo fare è imparare ad agire criticamente verso un sublime intrico di linguaggi che ci spaventa ma ci affascina al tempo stesso.