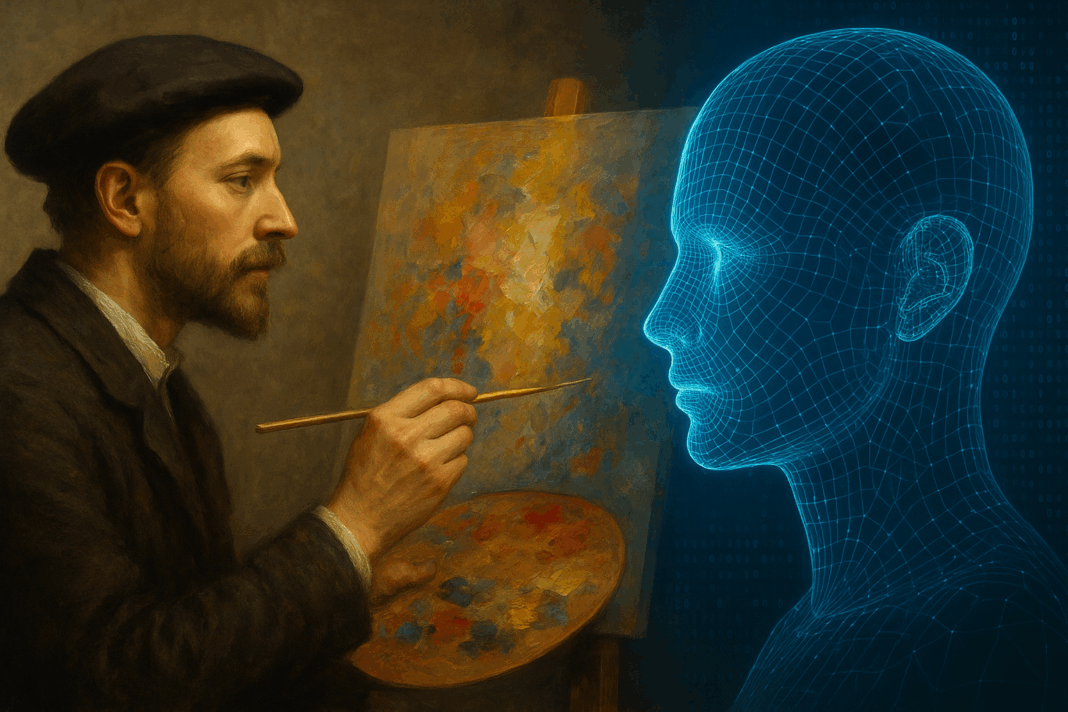

L’intelligenza artificiale come nuovo paradigma nell’arte

Un’epocale rivoluzione copernicana sta ridefinendo le coordinate attraverso cui si era soliti interpretare e leggere la realtà. Stiamo parlando dell’Intelligenza Artificiale Generativa il cui utilizzo sta incisivamente impattando anche sull’intero sistema dell’arte.

A partire dall’impiego come strumento per la creazione artistica, l’intelligenza artificiale è ad oggi adoperata anche in tutti i processi che si riteneva fossero appannaggio esclusivo dell’umana expertise.

L’algoritmo è uno strumento di cui attualmente si avvalgono case d’asta e assicurazioni fine art per rilasciare stime su collezioni d’arte e passion asset. Tramite deep learning l’AI è in grado di comparare molteplici indicatori fornendo per ciascun oggetto sottoposto ad analisi valutazioni di mercato coerenti e aggiornate.

ARTE Generali, tra i più noti istituti assicurativi italiani, ha avviato una partnership con la start up canadese Wondeur la quale attraverso l’AI è in grado di esaminare e mettere a confronto una significativa quantità di dati compositi relativi alle opere e alle carriere degli artisti, fornendo previsioni circa possibili variazioni in termini di valore, consentendo pertanto all’assicuratore di individuare polizze tailor made per clienti privati e istituzioni pubbliche.

Wondeur ha inoltre condotto uno studio su quanto possa essere determinante l’influenza di specifiche realtà culturali nell’accreditamento di un’artista. Avvalendosi di criteri quali il “success rate” ovvero il tasso di successo globale di un museo definito attraverso la percentuale degli artisti esposti o acquisiti che mostrano una crescita in termini di valore, messo in relazione al cosiddetto “risk appetite” ovvero la propensione di un’istituzione ad esporre determinati artisti prima di altre realtà, l’AI ha supposto in maniera predittiva il possibile futuro successo o insuccesso di un artista.

AI e autenticazione: un cambiamento senza precedenti

L’intelligenza artificiale generativa sta inoltre avendo un ruolo sempre più decisivo nel definire attribuzioni e nell’individuazione di opere d’arte contraffatte. A tal proposito la svizzera Art Recognition si sta servendo dell’algoritmo per effettuare analisi sugli elementi formali di singole opere – quali ad esempio pennellate, variazioni di colore, proporzioni – e attraverso l’osservazione empirica degli stilemi propri di ogni singolo artista è in grado di individuare con elevata accuratezza (secondo le dichiarazioni dell’azienda) l’originalità di un’opera pur con i limiti intrinseci dei modelli predittivi.

Ciò che si riteneva impensabile soltanto qualche anno fa è oggi realtà. La casa d’aste svizzera Germann Auction House ha proposto all’incanto e aggiudicato a 17.000 dollari – quasi il doppio della stima massima – un acquerello della pittrice russa Marianne von Werefkin accompagnato esclusivamente da un certificato di autenticità rilasciato dal sistema di intelligenza artificiale Art Recognition, bypassando la consueta relazione di un esperto d’arte.

Norme, responsabilità e nuovi orizzonti

Uno sviluppo tecnologico di tale portata non può prescindere da una profonda riflessione sulla mutazione gnoseologica in atto. L’Intelligenza Artificiale Generativa è senza dubbio uno strumento utile in termini di efficienza, razionalizzazione, automazione che necessita tuttavia di essere sovrinteso da un perimetro etico e giuridico adeguato.

A tal proposito l’Unione Europea ha avviato una serie di interventi normativi – tra cui la Direttiva sulla responsabilità dell’AI e l’aggiornamento della Product Liability Directive. L’AI Act è entrato in vigore il 1 agosto 2024 anche se le disposizioni previste saranno applicate in maniera graduale nei prossimi anni introducendo obblighi quanto mai necessari circa trasparenza, gestione del rischio e responsabilità. Provvedimenti ineludibili anche e soprattutto per il mercato dell’arte, da sempre intrinsecamente opaco.