L’ultima volta che ci siamo “seduti” ad un tavolino per un’intervista era il 2016, ma con Andrea Bianconi non ci siamo mai persi di vista. Andrea, d’altronde, appartiene a quello stretto gruppo di persone con le quali sento una strana affinità. Ecco allora che, cogliendo al volo una sua email in cui mi raccontava il suo ultimo lavoro, ho pensato bene di “bloccarlo”, così da rimetterci in pari. Ne è nata una chiacchierata sull’arte, il lockdown e il rapporto con gli altri (quelli dentro e attorno a noi), sui suoi lavori più recenti e su cosa sta architettando per il futuro…

Nicola Maggi: Nella bella chiacchierata che facemmo ormai 4 anni fa, ad un certo punto, parlando della tua ricerca, mi dicesti: “L’altro è quasi più importante di me; è vitale”. Come stai vivendo questa emergenza sanitaria che ha un impatto così forte proprio sul rapporto con l’altro?

Andrea Bianconi: «Anche oggi, come quattro anni fa, l’altro è sempre presente, fondamentale e vitale. L’altro è sempre con me, è la parte di me stesso che conosco o penso di conoscere, ma anche la parte che non conosco.

Nel 2016 esponevo a Casa Testori i miei 10 anni di performance, il titolo era You and Myself. Oggi, in un momento segnato dalla perdita di libertà, sono stato costretto a rapportami, a mettere in discussione, a convivere ancor di più con You e Myself.

Durante il lockdown ho vissuto fin da subito la perdita delle abitudini quotidiane, quindi sono stato costretto a trovarne e crearne di nuove, questo per ritrovare o cercare di costruire una sicurezza.

Il rapporto con l’altro è molto legato anche al tempo, ho vissuto un altro modo di vedere il domani e anche ciò che mi aspetto dal domani è cambiato, visto che la programmazione era molto difficile. Ma il rapporto con l’altro è anche un ridimensionamento dell’altro, che però può portare a scoperte positive, liberatorie e appaganti.

Ho dato importanza ad altre cose rispetto a prima, perché c’è un prima e un dopo. Anche il dopo è un altro. La mia concezione del tempo è cambiata, è diversa».

N.M.: questa idea del “ridimensionamento dell’altro” mi piace molto…

A.B.: «In un certo senso sto, anzi, stiamo un po’ tutti, vivendo noi stessi in un altro modo e un altro mondo, che prima non conoscevamo, anche se forse ci fa fatica ammetterlo più per paura che per altro.

Durante il lockdown, ad esempio, ho scoperto un nuovo legame con mia figlia. Insieme abbiamo costruito ogni giorno un viaggio diverso, realizzavamo grandi disegni e collage sulle pareti del mio studio. Ogni giorno la mia domanda era: “Anci dove vuoi andare oggi?”. E lei mi rispondeva, coinvolgendomi e portandomi in luoghi meravigliosi, dal mondo delle nuvole alla nascita della pioggia, dal magico mondo dei fiori a quello dei pesci.

In quel momento anche il mio studio era diventato altro, ma era un altro bellissimo. Abbiamo costruito un razzo gigante per andare nello spazio, in un altro universo. E tutto ciò ci dava un grande senso di libertà, pur restando chiusi in casa. Poi, scrivevo ossessivamente e costantemente su fogli o tele la stessa parola IDEA: ero alla ricerca di un’idea liberatoria; era quasi un mantra, come se stessi chiamando la nuova idea o cercando l’altra idea.

In quei momenti, l’altro è stato protagonista, una via di fuga, d’uscita. Questa via di fuga e di libertà l’ho trovata nell’immaginazione. L’immaginazione è stata la mia forza e la mia arma. Immaginavo, immaginavo tantissimo ed immaginando, complici sicurante i viaggi con mia figlia, scrivevo, annotavo, pianificavo e sognavo ad occhi aperti il dopo, l’altro “altro”».

N.M.: Quello della visione dell’altro, peraltro, è uno dei temi resi forse ancor più stringenti dalla situazione che stiamo vivendo e da certi atteggiamenti mentali (e non solo) che questa ha generato, portandoci talvolta a modificare, come dicevi anche tu, la visione che avevamo di certe persone…

A.B.: «Sì, perché secondo me siamo stati con noi stessi, abbiamo avuto il tempo di conoscerci un po’ di più e di trovarci smascherati di fronte ad uno specchio, ma anche ai nostri pensieri e alle nostre riflessioni. Abbiamo modificato la nostra visione perché ci siamo trovati ad affrontare un nuovo modo di vivere e convivere con aspetti che prima non avevamo né considerato né

Ci siamo trovati di fronte ciò che per noi era importante e, di conseguenza, sono cambiate le visioni verso certe persone, verso certe priorità, verso certe cose che per noi erano secondarie, ma che in realtà si sono dimostrate fondamentali.

Anni fa, quando ho studiato il manuale di sopravvivenza dell’esercito americano, perché mi interessava capire l’istinto di sopravvivenza, mi avevano colpito le cose che l’esercito dava in dotazione. Tra queste, in particolare, la corda.

Alcuni lavori che facevo in quel periodo erano cascate di corde annodate con i più disparati oggetti inseriti casualmente, (per esempio l’opera che feci all’ Ambasciata Italiana di Washington per i 150 anni dell’unità d’Italia o la più recente che ho riproposto in Norvegia al Vestfossen kunstlaboratorium) come se la corda fosse essenziale per stabilire un’unione che può permetterci di sopravvivere».

N.M.: A proposito dei tuoi lavori, negli ultimi anni hai toccato spesso un tema a me molto caro: quello dell’identità. Penso, ad esempio, a Trap for the minds (2018), ma anche allo stesso Draw Me, a cui stavi iniziando a lavorare nel 2016. Com’è riguardare a quelle performance con “gli occhi” di oggi?

A.B.: «Trap for the minds è un lavoro che porto nel cuore, un progetto sul cercare di capire chi siamo per noi stessi e per gli altri. E’ una performance su come ci vediamo allo specchio e su come ci vedono gli altri o come pensiamo che gli altri ci vedano.

Oggi, ad esempio, con i social diamo al mondo la nostra visione di noi stessi, dicendo come vorremmo essere agli occhi degli altri o, addirittura, chi vorremmo essere. Draw Me, invece, è una domanda sul come ci vedono gli altri, o come per gli altri dovremmo essere, o come gli altri ci vedono.

Sto cercando di rivivere quei momenti, ma non riesco ad afferrare, a riprovare e a ricordare in maniera nitida quello che stavo provando o vivendo quando li ho realizzati.

Li vedo annebbiati, come quando penso ad una persona cara defunta: la ricordo, ma non riesco ad avere nitida nella mia testa l’immagine del suo volto, devo guardare una foto per poterla vedere.

Per questo, in un periodo di chiusura come quello attuale, ho solo cercato di alimentare la parte e l’unica forma di libertà che avevo: l’immaginazione. Alcuni lavori fatti con mia figlia durante il lockdown li ho lasciati appesi alle pareti dello studio, forse per ricordarmi che dopo tutto è stato un momento in cui ho scoperto parti di me che non conoscevo».

N.M.: Quanto dici sull’immaginazione mi fa venire in mente un tuo lavoro che nel 2018 hai portato al MACRO di Roma: Taking a Direction, lavoro che, assieme a Flight System Man, mette al centro la tensione, tutta umana, verso ciò che immaginiamo, ma non conosciamo…

A.B.: «La tensione dell’essere umano verso un qualcosa che si immagina e non si conosce è legata all’imprevedibilità, a ciò che può stravolgere noi stessi, la vita che stiamo vivendo, la strada che stiamo percorrendo.

La performance Flight System Man è un volo, un volo immaginario, dell’immaginazione, pur stando fermi nello stesso punto: l’immaginazione è padrona.

Ho costruito delle grandi ali bianche, volevo sentirmi un uccello, viaggiare, vedere posti inesplorati, osservare le cose dall’alto, da un altro punto di vista. Volevo uscire da me stesso, pur restando fermo nello stesso punto: volare con la mente è volare con il corpo.

Durante la performance mi sentivo un uccello, immaginavo e vivevo un nuovo punto di vista. Per me l’arte deve dare nuovi punti di vista incondizionati e incondizionabili.

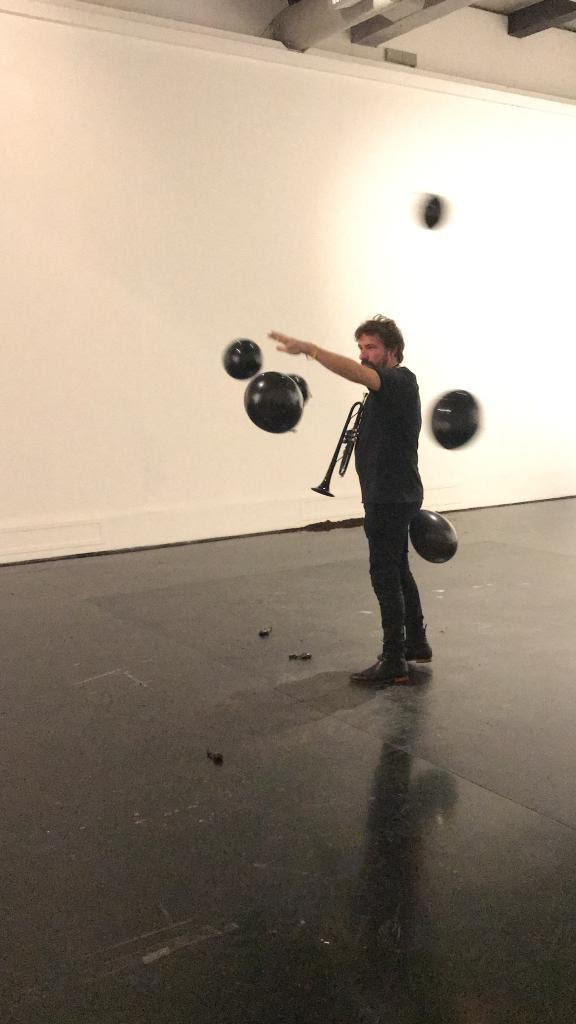

Nella performance Taking a direction gonfiavo, invece, al suono di una tromba nera che suonavo io stesso, dei pallocini neri con su disegnata una freccia e li lasciavo volare nello spazio, in modo che prendessero direzioni imprevedibili, impreviste, ma molto seducenti e inaspettate. In quel caso i palloncini erano frecce, erano direzioni, reali, che provenivano dal nostro fiato, dal nostro respiro.

Le frecce sono una costante del mio lavoro, rappresentano la libertà di scegliere una direzione e l’obbligo di rispettare la propria scelta, tra libertà e vincolo. Disegnavo e disegno frecce, direzioni.

C’è una cosa di quella performance che mi è rimasta dentro in modo profondo, il fatto che la nostra aria che gonfia il palloncino, invade uno spazio; il palloncino vola, va, è libero, rappresenta e contiene la nostra libertà, la nostra aria è libera, il nostro ossigeno è vita».

N.M.: Una tensione che in questo momento credo sia vitale anche per il suo essere non incarcerabile, come hai mostrato col tuo progetto dello scorso anno nel carcere milanese di San Vittore… un messaggio importante tanto più oggi che l’arte e la cultura sono “chiusi” a causa della pandemia, ma che in realtà non lo sono affatto…

A.B.: «Con la performance Come costruire una direzione, fatta al carcere di San Vittore il 3 aprile 2019, ho voluto incarcerare la gabbie dentro una cella e liberare l’essere umano.

L’uomo contiene le frecce, contiene le direzioni. Se apriamo le braccia, chiudiamo le gambe e guardiamo verso il cielo, noi siamo una freccia. Siamo una direzione.

L’arte e la cultura devono essere aperte, l’arte deve sempre avere un’apertura verso il futuro anche quando veicola messaggi drammatici.

In carcere è stata la prima volta che ho sentito la parola libertà: prima l’avevo data sempre per scontato, l’ho capita vivendo il carcere, parlando con i detenuti, respirando e vivendo quei momenti.

Ho voluto portare dentro al carcere frecce, direzioni; ho voluto portare modi per potere costruire una nuova direzione; ho voluto portare mondi dove poterla cercare e magari trovare. Ho voluto portare dentro San Vittore la performance, perché secondo me è la massima forma di libertà.

Ho voluto portare e stravolgere le gabbie perché, è vero che da un lato incarcerano e imprigionano, ma dall’altro proteggono e custodiscono i nostri sogni, i nostri desideri, come d’altronde le maschere.

La performance era in 3 atti: il primo atto era il canto d’amore libero delle detenute, era il canto di una filastrocca che ricalcava la canzone di Sergio Endrigo, che parla del continuo legame esistente tra le cose; un legame di costruzione e trasformazione… per far la freccia ci vuole l’arco, per fare l’arco ci vuol la corda, per far la corda ci vuol la mano mano, per far la mano ci vuole il corpo, per fare il corpo ci vuol la testa, per far la testa ci vuol il pensiero, per fare il pensiero ci vuol l’idea, per far l’idea ci vuole l’occhio, per fare l’occhio ci vuole il cuore, per fare il cuore ci vuol l’amore…

Il secondo atto era uno scambio di due maschere con una detenuta, in cui la maschera era la realtà che portavo dentro da fuori. Il terzo atto era, invece, un mantra ossessivo, una ripetizione continua e libera delle parole Fantastic Planet, come se fosse un rito, una chiamata, un’invocazione a questo Fantastic Planet che, se esiste, dov’è?

Durante i giorni precedenti la performance ho tenuto un diario, che Silvana Editoriale ha recentemente pubblicato e dove racconto la costruzione della performance: i momenti, le telefonate, le ossessioni, le preoccupazioni, i sentimenti, le emozioni, le paure, le forze, le ansie, le gioie dei 14 giorni precedenti l’azione. E’ un diario libero, è un manoscritto, perché anche se ero in carcere avevo trovato una mia forma di libertà».

N.M.: Questo insopprimibile bisogno di desiderare che emerge dai tuoi ultimi lavori come si lega, nella tua visione, al ruolo che l’arte dovrebbe avere nella costruzione di un futuro più solido, di rinascita?

A.B.: «In un certo senso il desiderio è legato alla realizzazione di un sogno. E il sogno è frutto di un’immaginazione. Moltissime performance che ho fatto le ho realizzate uscendo. Ho sempre cercato di rapportarmi con le culture, vedi la performance che ho fatto a Shanghai nel 2010 con 88 cinesi, o Voice to the nature che ho messo in atto di fronte ai capi di stato al World Economic Forum di Davos nel 2018 e in cui ero immobilizzato, paralizzato e circondato da 200 sveglie che suonavano ininterrottamente, come se volessi dare voce alla natura e dare un allarme.

Ma potrei citarti anche la performance del gennaio scorso a Bologna, in cui avevo posizionato 24 poltrone con la scritta Sit Down to have an idea in 24 luoghi della città – 24 come le ore del giorno: dalla stazione degli autobus, a Piazza Maggiore , dai Portici di San Luca al Teatro Duse, dall’Ospedale Maggiore ad un negozio che vendeva cappelli, da un ristorante ad un parrucchiere.

Il mio desiderio di uscire è sempre stato presente. L’arte deve uscire, deve essere tra la gente, oggi deve convivere e vivere con le persone, deve togliersi di dosso un aspetto elitario e deve essere tra e con le persone. Dopo il Lockdown ho ripreso e continuato l’idea della poltrona e l’ho colloca in altri luoghi in una sorta di viaggio d’Italia.

Se l’arte va incontro alle persone e le persone si sentono parte dell’arte e non si sentono quindi passive, l’arte vive e le persone vivono con l’arte. Questa è la mia visione di futuro e di rinascita, sono le persone, è ogni singola persona».

N.M.: Prima hai citato Sit Down To Have An Idea, il tuo ultimo lavoro che dopo Bologna stai portando un po’ in tutta Italia. Ci racconti come è nato e il cammino che ha fatto fino ad oggi?

A.B.: «Sit down to have an idea è nata nel mio studio anni fa, mentre ero alla ricerca di un’idea per una mostra. Giravo e rigiravo, ma l’idea non mi arrivava; guardavo qualsiasi cosa nella speranza di un’illuminazione.

In un angolo dello studio, vicino alla libreria, c’era una poltrona, verde, era di mia nonna. All’improvviso, guardandola, l’ho sentita complice, alleata e mi è venuto istintivo scrivere sullo schienale, con un colore bianco, la frase Sit down to have an idea. La iniziai ad usare e funzionava.

Da quel momento le persone che venivano a trovarmi in studio, appena vedevano la poltrona volevano sedersi nella speranza di un’idea. Dopo alcuni anni un mio amico mi chiese se poteva avere una poltrona delle idee da posizionare nel suo ufficio. Iniziai a vedere una contaminazione, un’uscita. Le immaginai invadere Bologna. Così fu.

Poi è arrivato il lockdown e c’è stato un momento di silenzio. Ricordo il giorno in cui mi chiamò un altro amico e, parlando del più e del meno, gli dissi: “Voglio posizionare la poltrona sulla cima di una montagna”. Lui mi risposte: “Mettila su Cima Carega, la vetta più alta delle Piccole Dolomiti a 2.259 m”. Coinvolsi un gruppo di runner della mia zona, la Durona Team, modificai la poltrona come uno zaino e in collaborazione con Casa Testori e la Fondazione Coppola realizzai la spedizione.

Proprio in quel periodo, mancavano 10 giorni alla performance, incontrai una responsabile della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica presieduta da Matteo Marzotto. Capii subito che la mancanza di libertà di respirare dei malati di fibrosi era la mancanza di vita, era la mancanza d’ossigeno e l’ossigeno sono idee, e le idee sono ossigeno. Capii in quel momento che il messaggio della poltrona era universale, riguardava tutti e tutto.

Il 5 luglio 2020 posizionai la poltrona su Cima Carega, era l’uscita dalla chiusura, era la voglia di libertà nella natura incontaminata, la volontà di riconquistare una libertà ascoltando ciò che la natura ci sta urlando per il bene del pianeta. La spedizione era un cammino liturgico.

Pochi settimane dopo posizionai un’altra poltrona è arrivata a Tropea in Calabria, a Piazza Cannone, di fronte ad un mare infinto e l’infinito è la massima forma di libertà di pensiero, poi è stata la volta di Colletta di Castelbianco, in Liguria, in uno dei borghi più belli d’Italia; la posizionai sotto ad un pino enorme, era il ritrovare noi stessi protetti dalla natura».

N.M.: Proprio in questi giorni la tua poltrona è arrivata a Chiampo, vicino a dove sei nato…

A.B.:«La poltrona ha riqualificato un luogo abbandonato. A Chiampo c’è un campanile con un orologio funzionante, cioè le campane suonano e l’orologio segna il tempo, ma era in un luogo degradato.

La poltrona è stata posizionata come installazione permanente, il 25 ottobre scorso, sotto il campanile ed ha riqualificato quel luogo. Il Comune di Chiampo, molto attento e sensibile, ha ripulito e fatto diventare agibile il sentiero che dalla strada porta alla poltrona.

Il luogo ha iniziato a vivere, ad essere frequentato, la poltrona e il campanile sono diventati punti d’incontro. La poltrona dà sulla Valle del Chiampo e ha aperto un nuovo punto di vista sulla valle, un nuovo punto di ritrovo. E quando l’arte unisce l’arte vive».

N.M.: Ci puoi dire qualcosa dei tuoi progetti futuri e della direzione che sta prendendo il tuo lavoro?

A.B.: «Ho intenzione di realizzare le ultime due tappe della poltrona delle idee, nel frattempo ci saranno altre presentazioni del Diario di un pre carcerato, sto lavorando ad una performance in cui l’anno prossimo contaminerò, invaderò e fonderò contemporaneamente diversi luoghi del mondo. Sarà interamente prioiettata verso e con le persone. Immagino l’arte per tutti e di tutti».