La 58ma Biennale d’Arte di Venezia si avvia verso la sua conclusione. Cerco di mettere ordine in una serie di appunti e considerazioni scritte nel corso delle visite all’esposizione, senza pretese di sistematicità.

Arsenale

Bisogna dire che May You Live in Interesting Times, la mostra centrale curata quest’anno da Ralph Rugoff, comincia nel migliore dei modi. La prima sala dell’Arsenale accoglie il visitatore con opere notevolissime: dalla serie fotografica di Soham Gupta Angst agli intensi ritratti in bianco e nero di Zanele Muholi, dall’installazione video di Christian Marclay 48 War Movies al ciclo fotografico dedicato alle “rovine contemporanee” di Anthony Hernandez.

Poche sale dopo si incontra uno dei lavori più significativi dell’intera esposizione: For, in your tongue, I cannot fit di Shilpa Gupta, una foresta sonora basata sui versi di cento poeti incarcerati per le loro posizioni politiche dal VII secolo fino ai giorni nostri. E poi, ancora, il potente lavoro di Teresa Margolles La Búsqueda (2), sui femminicidi irrisolti e impuniti che da anni caratterizzano la zona di Ciudad Juárez, uno dei centri del narcotraffico nella regione messicana del Chihuahua, al confine con gli Stati Uniti (argomento su cui è in parte incentrato anche l’incompiuto romanzo-saga 2666 di Roberto Bolaño).

Man mano, tuttavia, la mostra sembra appiattirsi, come adagiandosi su un livello mediocre, alla fin fine un po’ noioso, pur con un’apprezzabile coerenza nel focalizzarsi su tematiche d’impegno sociale e politico — con messaggi mediamente più efficaci rispetto ad altre esposizioni d’arte engagée —, nonché con escursioni, anch’esse coerenti col progetto globale, riguardo a ecologismo, social media, realtà virtuale (bello Endodrome di Dominique Gonzalez-Foerster, un lavoro che non cede a tentazioni esornative).

Si inizia così a incontrare opere che lasciano il tempo che trovano: Gabriel Rico, Darren Bader, Jean-Luc Moulène, Haris Epaminonda (premiata col Leone d’Argento come “artista più promettente”…), Zhanna Kadyrova… E non manca poi la galleria degli orrori: le sculture e installazioni di Handiwirwan Saputra, Kaari Upson, Nicole Eisenman (e più in là Anthea Hamilton, nella cui installazione i peperoni sono indubbiamente importanti!).

Ottimo però l’allestimento generale, arioso e cadenzato, che permette una fruizione meditata (ove valga la pena) delle opere. E degno di nota il fatto che la stragrande maggioranza degli artisti presenti in mostra sia nata dopo il 1980: una Biennale dallo sguardo letteralmente contemporaneo.

Le Chair for the Invigilator di Augustas Serapinas. «“Mi interessa creare punti di vista alternativi”, ha affermato Augustas Serapinas, “Essi generano una maggiore eterogeneità, che spesso manca nelle istituzioni e nel mondo dell’arte in generale.” […] Le opere Chair for the Invigilator (‘Sedia per il Sorvegliante’) sono composte da una serie di sedute rialzate, ispirate a quelle dei bagnini sulle spiagge. Dal design spesso improvvisato, incarnano la creatività pragmatica ammirata dall’artista. Le sedie di Serapinas sono pensate per essere usate dai ‘Cataloghi Attivi’ della mostra [i. e.: le guide — N.d.A.]: spesso invisibili in mezzo al pubblico, così seduti sembrano su un trono, dotati di uno status teatrale, mentre continuano a osservare la folla ai loro piedi.»

Facile fare gli artisti al giorno d’oggi, eh?

Bisognerebbe anche aver il coraggio di dire, prima o poi, che il fatto di essere cinesi, coreani o africani non garantisce necessariamente la produzione di belle opere, checché ne pensi il mercato, sempre alla ricerca di novità geografiche, potenzialmente vendibili in quanto tali. Si sente la mancanza di una tradizione (e di un’evoluzione artistica) alle spalle di quelle che sembrano vane rincorse per mettersi alla pari di un’avanguardia che in realtà in Occidente suona già obsoleta (perlomeno per chi abbia buona memoria)…

Molto meglio il recupero creativo di tradizioni locali — quando non si tratti di oggetti etnici puri e semplici spacciati per opere d’arte originali (l’opera d’arte presume anche una rielaborazione linguistica che potenzialmente allarghi i confini del rappresentabile); meglio ancora la cifra stilistica personale, anche all’interno di una tradizione figurativa, che non sfrutti necessariamente il vanto/copertura terzomondista o estremorientale (Michael Armitage, per esempio).

Stigma dei nostri tempi plastificati e anestetizzati. L’idea alla base di Dear di Sun Yuan e Peng Yu sarebbe buona: una grande poltrona bianca ispirata a quella del Lincoln Memorial di Washington su cui è installato un lungo tubo di gomma che, a causa di getti d’aria pressurizzata, improvvisamente si anima agitandosi minacciosamente e sbattendo contro le pareti di plexiglas che circondano l’installazione. Metafora delle insidie del Potere, e di come dietro la Storia ufficiale (che è quella scritta dai vincitori) ci sia sempre un lato oscuro. Ma allora sarebbe meglio, e più significativo, se la barriera di sicurezza non ci fosse, sostituita magari da un cartello ad avvertire gli spettatori che varcare una certa soglia può avvenire a proprio rischio e pericolo. Così com’è, l’opera assomiglia a uno squalo sdentato, “vorrei ma non posso”.

I padiglioni nazionali dell’Arsenale. Le sorprese: l’Arabia Saudita, con il bel paesaggio visivo-sonoro creato dalla artista Zahrah Al-Ghamdi; il Kosovo, con il trittico video di Family Album di Alban Muja: dura testimonianza degli orrori della guerra, con un’idea forte alla base (il racconto di coloro che durante la Guerra del Kosovo, alla fine degli anni Novanta, furono bambini rifugiati, rintracciati grazie a foto dell’epoca) e una realizzazione efficace — stilizzata e antiretorica.

E il Ghana, alla sua prima partecipazione nazionale alla Biennale, che sfoggia tre grandi nomi (El Anatsui, Ibrahim Mahama e John Akomfrah) all’interno di un padiglione che evoca le classiche strutture architettoniche del paese, disegnato dall’architetto David Adjaye e intonacato con terra proveniente dalla nazione africana.

Il Padiglione Italia, invece, è davvero brutto, al di là dell’invenzione del labirinto che non basta a supplire all’inconsistenza delle opere. Duole dirlo.

Giardini

L’impressione riguardo alla mostra principale non migliora vedendone la parte esposta nel Padiglione Centrale dei Giardini, anzi direi che peggiora decisamente. Per quanto mi riguarda, non si salva quasi nulla: ribadendo alcuni dei giudizi espressi all’Arsenale, apprezzo i disegni di Michael Armitage, le fotografie di Zanele Muholi (bellissima Zodwa, Paris, 2014), il Muro Ciudad Juárez di Teresa Margolles, l’ambiente solo apparentemente scanzonato The Decorated Shed di Alex Da Corte (del quale all’Arsenale avevo trovato divertenti i video: una risposta ironica a Jeff Koons e ai suoi seguaci/imitatori?), e infine i quadri di Njideka Akunyili Crosby, interessanti soprattutto dal punto di vista tecnico.

In compenso si viene perseguitati per tutto il percorso dalle tarantole con teste umane di Ed Atkins, poi anche dai cestini dell’immondizia a forma di gabbia toracica (pieni di «spazzatura matrimoniale» — sic) di Andrea Ursuța… I vari cartelli esplicativi ci dicono cosa dovremmo capire di opere tipo la lastra di serpentinite nera incorniciata in acciaio di Jimmie Durham (il cui lavoro è consistito nel comprare la lastra, incorniciarla e descriverne a parole il viaggio dalla cava d’estrazione indiana al suo studio berlinese e infine a Venezia): in questo caso si tratta — ci informano — di «una mezza tonnellata di solidità implacabile e sprezzante»…

Quanto al Leone d’Oro Arthur Jafa con The White Album, viene sinceramente il dubbio che la Giuria si sia fermata ai primissimi minuti (effettivamente d’impatto) di questo video che ne dura poi cinquanta, senza alcuna rilevanza estetica e con un “messaggio” alla fin fine scontato.

I padiglioni nazionali. Il tanto celebrato Padiglione Francese non mi conquista. Il lavoro di Laure Prouvost Vois ce bleu profond te fondre mi appare pretenzioso e irritante (benvenuti nel mondo del montaggio delle attrazioni di ejzenšteiniana memoria: solo che gli accostamenti di immagini disparate dovrebbero creare un nuovo senso, non risultare — con tutta la buona disposizione a cercar di capire — un’accozzaglia incongrua).

Se vogliamo parlare di ambienti “immersivi”, molto più convincente allora quello del Padiglione Giapponese (Cosmo-Eggs), nato dalla collaborazione tra l’artista Motoyuki Shitamichi, il compositore Taro Yasuno, l’architetto Fuminori Nousaku e l’antropologo Toshiaki Ishikura. Quattro grandi video, raffiguranti grandi massi scagliati sulle spiagge dal fondo dell’oceano in seguito a tsunami — e ora divenuti habitat di nuova vegetazione e di colonie di uccelli migratori — circondano un pallone-divano circolare, collocato al centro del padiglione, dove distendendosi si può vedere il cielo da un’apertura sul tetto. Il pallone-divano funziona anche da mantice per 12 flauti dolci, suonati meccanicamente tramite un programma elettronico, che danno vita ad accordi e cluster ipnotici (la parte musicale è intitolata Singing Bird Generator).

Bello anche il Padiglione della Corea del Sud, a conferma che se gli orientali non rinnegano la propria tradizione culturale per inseguire preudoavanguardie occidentali à la page, una sostanza (anche estetica) ci può essere. Qui il fil rouge dei nove video realizzati dalle tre artiste presenti è la danza tradizionale, un tema che si presta a sviluppare un discorso sull’identità di genere (il progetto di siren eun young jung — è lei a firmarsi con le minuscole — sullo yeoseong gukgeuk, una forma di teatrodanza, celebre in Corea nella prima metà del Novecento e in cui donne interpretano ruoli maschili, vista come punto di partenza di una «impossibile genealogia» che si protende fino a ricerche contemporanee di artiste lesbiche, transgender e feminist-queer), come pure una riflessione sulla Storia (attraverso la parabola artistica — narrata da Hwayeon Nam — della danzatrice Choi Seung-hee, che attraversò i conflitti e gli sconvolgimenti sociali e geografici della prima metà del Novecento inseguendo la creazione una moderna forma di danza in Estremo Oriente).

Lo sciamanismo femminile coreano e i suoi rituali è invece il punto di partenza del video a due canali Community of Parting di Jane Jin Kaisen: ripercorrendo l’evocazione del mito di Bari — abbandonata alla nascita per il fatto di essere una femmina — l’autrice (lei stessa adottata in Danimarca alla nascita) intesse, tramite un montaggio coinvolgente, un discorso su migrazione, marginalizzazione e resilienza. Un bel padiglione, sia per la qualità dei video che per l’allestimento.

Tra quelli visitati, il padiglione più interessante è però quello della Danimarca: Heirloom [la cui traduzione in italiano si pone tra “memoria/cimelio/eredità di famiglia”] di Larissa Sansour.

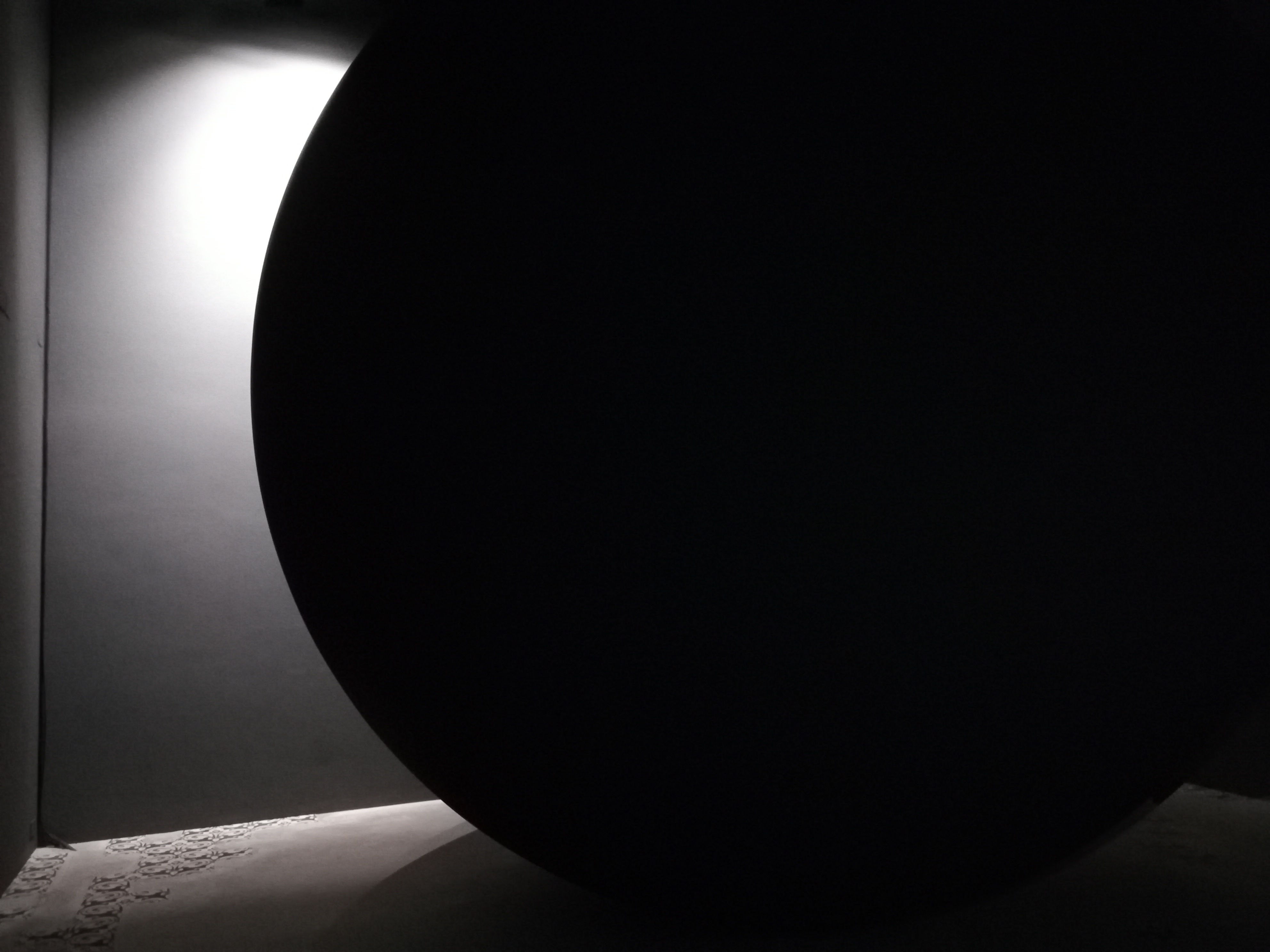

Come un improvviso buco nero manifestatosi nello spazio, in una sala ci accoglie il Monument for Lost Time: è un disco o una sfera? Á la maniere de Anish Kapoor questo grande oggetto sfugge a una netta definizione spaziale perché il suo colore e l’illuminazione creano un’illusione prospettica che pare fornire sempre una visione frontale allo spettatore che si muova nell’ambiente, un po’ come lo sguardo di certi personaggi ritratti nei quadri rinascimentali che sembra “seguire” l’osservatore.

L’oggetto appare poi nel video a due canali proiettato nella sala prospiciente: In Vitro. In un mondo trasferitosi nel sottosuolo in seguito a un disastro ecologico, due donne — l’anziana Dunia morente e la giovane Alia — discutono sul valore della memoria come legame identitario col passato e con la propria cultura. Alia è però un clone, creato col recupero di DNA umano, e la sua mente e il suo corpo respingono i ricordi e i flashback che le provengono dalle generazioni che l’hanno preceduta e di cui possiede i geni impiantati in lei artificialmente. Ma che senso hanno l’identità e l’appartenenza riferiti a un mondo che ha saputo autodistruggersi? Non si può cercare di inventare un mondo nuovo abbandonando i detriti del passato?

«Non credo nei fantasmi. Noi non stiamo ricostruendo il passato.»

«Non ce n’è bisogno. Il passato è ancora lì, intatto come sempre.»

«Forse il tuo passato. Il solo passato che io conosca è qui. Tutto il resto sono solo fiabe.»

«Intere nazioni si sono costruite su fiabe.»

Il tutto avviene sotto il suolo di Betlemme, in Palestina, e inserti di filmati d’archivio mostrano immagini della città dall’inizio del XX secolo al 1967.

Si tratta di un vero e proprio cortometraggio di fantascienza, co-diretto da Søren Lind, con tanto di trama; ma, al di là della fabula e dei dialoghi, la straordinaria bellezza delle immagini in bianco e nero, e l’uso appropriato (intendo: con un effettivo valore semantico) del doppio schermo riescono a farne un’opera di videoarte a tutti gli effetti.

Quanto al Padiglione Lituano con l’installazione-performance Sun & Sea (Marina) di Lina Lapelytė, Vaiva Grainytė e Rugilė Barzdžiukaitė (situato in Calle de la Celestia / Castello n° 2737F), premiato col Leone d’Oro come migliore partecipazione nazionale, non sono proprio riuscito a vederlo, causa costanti code chilometriche all’entrata.