Il Gruppo MID (Mutamento Immagine Dimensione) nasce nel 1964 e tra gli anni Sessanta e Settanta ha rappresentato uno dei fronti più avanzati dell’avanguardia internazionale, tale da inaugurare una nuova epoca nella definizione dell’opera d’arte. I suoi protagonisti, sulla scia dei precedenti movimenti dell’Arte Cinetica e Programmata, realizzavano opere di concezione ottico-astratte, impiegando le più nuove invenzioni dell’elettronica, della illuminotecnica, della Cibernetica e della comunicazione visuale, rendendo lo spettatore parte attiva dell’avvenimento estetico, così da anticipare, in un certo senso, l’arte digitale e multimediale. A differenza dei loro precursori però, avviarono uno stretto contatto col design e, parallelamente, seppero accompagnare il lavoro con una riflessione teorica animata da istanze politico-sociali strettamente legate agli eventi del loro tempo. Protagonisti di questa stagione furono Alfonso Grassi, Gianfranco Laminarca, Alberto Marangoni e Antonio Barrese che, in questa intervista, ci racconta la storia del MID tra passato, presente e un futuro ancora tutto da scrivere.

Fabio Agrifoglio: Come nasce l’avventura del Gruppo MID?

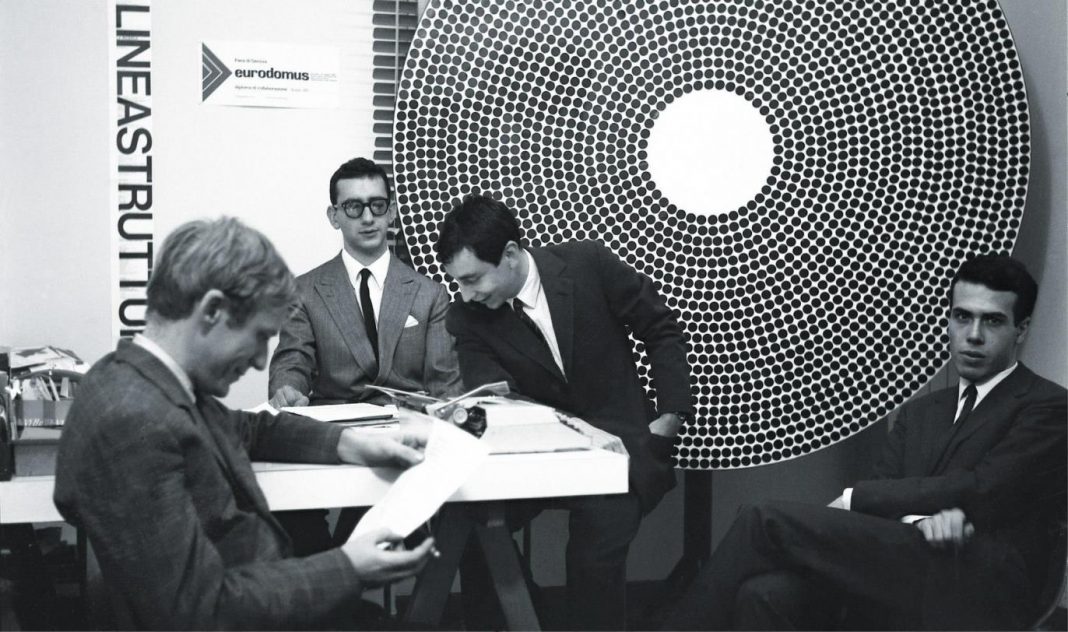

Antonio Barrese: «I primi anni Sessanta, ma ancor prima gli anni Cinquanta, sono stati il momento fortunato dell’Italia. Momento che ha trovato la sua sede a Milano, capitale dell’arte, del design e dove stava nascendo la moda. L’Italia era uscita da una situazione molto difficile, c’era ovunque un grande fermento. Eravamo giovanissimi, tra noi e gli altri protagonisti dell’Arte Cinetica e Programmata in realtà c’è una generazione di differenza. Noi abbiamo cominciato a pensare all’arte assieme e quando dico noi, intendo Alfonso Grassi, Gianfranco Laminarca, Alberto Marangoni ed io. Abbiamo cominciato a pensare di fare qualche cosa insieme nel 1963, subito dopo il liceo artistico; poi la nostra scalata è stata velocissima. Eravamo impregnati della cultura del design perché era una cosa anche di straordinaria evidenza, di straordinario interesse, una realtà da cui non si poteva prescindere. Milano, poi, era una città piena di Gallerie e di mostre in cui passavamo almeno 3 o 4 ore al giorno; la città di Manzoni e di Fontana, che consideravamo artisti straordinari, bravissimi, grandi maestri. Ma al contempo i nostri interessi erano altrove, più vicini all’idea di arte come progetto. In quegli anni l’Informale stava tramontando, ma c’era ancora una grande presenza del Realismo che, grazie alle “ali” del Partito Comunista che ne era il promotore, sarebbe durato fino agli anni Ottanta. Noi volevamo superare tutte queste cose. Ecco, quindi, che già durante il liceo pensavamo ad una forma di arte diversa. Io ero figlio di un meccanico e la mia testa era molto conformata alla meccanica e al cinetismo, ai movimenti. E poi, quasi per caso, ci siamo accorti che la luce poteva essere un mezzo espressivo straordinario e così ci siamo messi a fare delle cose luminose. Ci siamo accorti casualmente che la luce produceva un effetto stroboscopico che poteva essere enfatizzato e da lì tutto ha preso il volo. Ci siamo rivolti al nostro insegnante di liceo di storia dell’arte, che era Ugo Bicchi, che era stato sovraintendente alle belle arti e che ci mandò da Franco Russoli che era il sovraintendente in carica. E Russoli, a sua volta, ci ha spediti da Enzo Mari che stava organizzando la mostra di Nuova Tendenza. Con Mari abbiamo avuto una conversazione memorabile che è durata tutta una notte, siamo stati indottrinati e dopo qualche settimana eravamo al Museo d’Arte Moderna di Zagabria come protagonisti di Nuova Tendenza 3».

F.A.: Personalmente sono incuriosito dalla vostra scelta di anonimato. Mi chiedevo come potevate esprimere la vostra individualità nel lavoro comune in studio e se, oggi, nelle opere storiche riuscite a vedere il contributo individuale di allora. Come si sviluppava il vostro processo coordinato di lavoro?

A.B.: «L’anonimato è uno dei pilastri dell’Arte Cinetica e Programmata. E’ un pilastro che è rimasto largamente teorico, tutti ne hanno parlato ma in realtà pochissimi l’hanno applicato. Per esempio i membri del Gruppo N, che si dichiarava un gruppo di artisti anonimi, in realtà firmavano ciascuno le proprie opere e lo stesso succedeva con il Gruppo T e il GRAV. Noi del MID decidemmo, invece, di essere pienamente anonimi e, questo, in conseguenza del nostro pensiero. Noi abbiamo sempre creduto ad un’arte che fosse anche progetto e che coincidesse con la ricerca espressiva. E, allora, sia le ricerche espressive che i progetti, essendo – almeno teoricamente – attività con finalità oggettive, non hanno bisogno dell’autentica tipica degli artisti. Un altro dei motivi del per cui il MID è stato un gruppo anonimo è perché era reattivo nei confronti dell’eccesso di individualità tipico dell’epoca, ad esempio degli informali o dei tachist francesi. Noi volevamo fare un’arte di ricerca, oggettiva, e un’arte che coincidesse con il progetto. Relativamente alla ricerca, se è autentica è in genere collettiva ma, naturalmente, avvantaggiata dai contributi individuali di ciascuno. I conflitti c’erano, come in tutti i gruppi e in tutti i matrimoni. Il MID ha cominciato ad operare, in modo sotterraneo, nel 1963 ed è diventato “pubblico” nel 1965, per sciogliersi nel 1972, dopo sette anni di attività».

F.A.: Un’ultima curiosità sulla storia del gruppo: che importanza ha avuto, per il MID, Vittorio Benussi?

A.B.: «L’influsso che ha avuto Benussi sul Gruppo è nullo. Del resto a noi non interessava neanche la Gestalt che era la grammatica e che consideravamo come un poeta può considerare la grammatica. Questa cosa della Gestalt è una semplificazione enorme di ciò che è stata l’Arte Cinetica e Programmata. Il Gruppo N fece questi disegnini gestaltici, ma noi non avevamo il minimo interesse nei confronti della Gestalt perché questa si manifesta da sola quando un linguaggio viene strutturato ed è quindi implicita nell’opera d’arte».

F.A.: Nel 1965, a Napoli, avete presentato la dichiarazione del MID…

A.B.: «La scrivemmo in occasione di una mostra alla galleria Il Centro di Napoli, curata da Lea Vergine che, detto per inciso, è stata in qualche modo la nostra vestale. Credo fosse la seconda o terza mostra che facevamo e il testo era una specie di dichiarazione poetica e programmatica dove noi dichiaravamo che lo scopo dell’arte era mettere a punto i linguaggi e cercare di raggiungere un linguaggio oggettivo. Naturalmente erano, ad essere onesti, delle velleità da ventenni. Non esiste nulla di oggettivo a questo mondo, ma ciò che invece è germinato, ciò che era un seme importante in quella dichiarazione era l’affermare che l’arte è un linguaggio e che come tale va trattata, gestita e considerata. Ciò che io penso adesso dell’arte è che dà forma ai linguaggi che ancora non ci sono, cioè che l’arte prefigura il mondo che sta per essere».

F.A.: Il Gruppo MID ha una forte presenza museale e una presenza minimale tra i collezionisti. Come vi ponevate nei confronti del collezionismo il gruppo e come vi ponete oggi?

A.B.: «Le opere cinetiche e programmate, perlomeno parlando di quelle del MID, sono tutte meccaniche, elettromeccaniche e luminose. Questo non era una specie di libidine mentale, era una disponibilità di strumenti e nascevano dalla decisione di usare ciò che la contemporaneità offriva. Per noi sarebbe stato perfettamente ridicolo utilizzare i colori ad olio, gli stessi colori che venivano utilizzati fin dal Cinquecento. Non c’è bisogno di ripetere una ricerca, l’arte va avanti. Ci interessava vedere che cosa potessero generare questi strumenti che, appunto, il nostro tempo offriva. Sul fatto che questi oggetti fossero meccanici e suscettibili di deterioramento è vero, ma noi certamente non lavoravamo cercando di immaginare quali sarebbero state le turbe dei collezionisti, che al giorno d’oggi si lamentano del fatto che gli oggetti siano guasti o fermi o non più funzionanti. Non ci interessava minimamente. Noi facevamo degli oggetti che servivano a far vedere degli effetti e spesso questi oggetti venivano modificati giorno per giorno, mostra per mostra. Questo spiega il fatto che le opere del MID siano relativamente poche, perché noi di alcune ne abbiamo fatte due o tre versioni e poi le abbiamo continuamente variate. Si aveva l’impressione che fossero tantissime, ma in realtà era come un attore che di spettacolo in spettacolo cambia casacca».

F.A.: A proposito della costituzione meccanica di molte vostre opere e del loro deterioramento naturale, quel è la vostra posizione nei confronti di un possibile restauro?

A.B.: «Ad essere sincero la problematica del restauro non interessa me, interessa i collezionisti. Quello che io raccomanderei ai collezionisti, ai musei e a tutti coloro che hanno a che fare con ciò che resta dell’Arte Cinetica e Programmata è di non pensare ad essa con la stessa logica con cui si pensa al Cenacolo e ai quadri di Van Gogh. Ciò che noi vediamo dell’antichità è ciò che noi pensiamo l’antichità sia stata. Continuiamo a pensare alle statue greche come se fossero bianche. Del Cenacolo si ha l’idea che l’ultimo restauratore ha voluto che noi avessimo, ma non è il Cenacolo di Leonardo. La cosa stupefacente è che non si vuole capire che l’Arte Cinetica consiste in dei manufatti, elettromeccanici in genere, soggetti a deterioramento, e quindi se qualcosa si rompe si sostituisce. Non si può restaurare un ingranaggio, non si può restaurare un legno marcio, non si può restaurare un disco di plexiglass se si è graffiato. Non si può restaurare. Oppure ci si accontenta di vedere il cadavere. Allora se noi vogliamo pensare che l’Arte Cinetica sia fatta di cadaveri è una cosa che riguarda i collezionisti non me. In una mostra fatta alla Galleria d’Arte Moderna di Roma, non è stata esposta una delle opere più belle di Enzo Mari, un grande quadrato girevole con delle forme che ci si muovevano dentro perché un riduttore di velocità era rotto, ma l’Arte Cinetica non è il riduttore di velocità, l’Arte Cinetica e Programmata è l’effetto che la macchina produce, ma non è la macchina. Pensare che l’Arte Cinetica, che il valore di quest’arte risieda nella macchina è come pensare che Dio sia dentro una statua di cera. Allora l’Arte Cinetica bisogna ricostruirla. Punto. Non ho nient’altro da dire».

F.A.: Una sua opera recente che mi ha molto colpito è stata l’Albero di Luce. Può parlarci di come ha concepito l’idea e di quali sono state le difficoltà per realizzarla?

A.B.: «L’Albero di Luce è un progetto del 2009, realizzato a cavallo tra il 2009 e il 2010 in occasione delle celebrazioni per il centenario del Futurismo a Milano. Per capire che cosa è stato per me bisogna fare un passo indietro e ripartire dal 1972 quando il MID si sciolse e si aprirono due studi professionali, uno mio e l’altro di Laminarca, Grassi e Marangoni. Per quello che riguarda me, ho continuato a fare l’artista in quegli anni, anche se la mia attività principale era il design. Ho continuato a fare l’artista con altre modalità, interessandomi di altre cose, per esempio ho fatto tre libri di narrativa visuale, opere molto complesse che hanno richiesto anni. Mi sono dedicato all’elaborazione teorica e ho riflettuto tanto su ciò che era stata l’Arte Cinetica e Programmata e di ciò che si sarebbe potuto fare. A un certo punto mi stancai del design e cominciai, in maniera intensa, a rioccuparmi di arte. Naturalmente, come dice Borges, ogni uomo è un’idea sola. Anche se questo è vero solo in parte: non è un’idea che viene stiracchiata per tutta la vita, ma è un’idea che vive, si elabora, si sviluppa e spesso prende altre forme e si allontana molto dall’idea iniziale. Io volevo continuare a fare l’artista visuale, ma non potevo ripetere me stesso, come invece hanno fatto molti artisti cinetici per obbedire alle leggi del mercato. Così ho cominciato a pensare ad opere grandi e la prima è stata appunto l’Albero di Luce, la più grande struttura cinetica che sia mai stata fatta: era alta 33 metri, girava a 30, 35 e 40 giri al minuto ed era composta di 22 mila LED stroboscopici con un impatto visuale ed espressivo terrificante. E’ stata una cosa che mi ha soddisfatto molto. Per quanto riguarda la sua realizzazione, questa è stata possibile grazie alle sponsorizzazioni, perché il costo del solo manufatto era attorno ai 300 mila euro, a cui vanno aggiunte le spese per tutta l’attività di marketing che gli ruotava attorno. Io credo molto che l’arte debba produrre ricchezza, ma che non debba essere una spesa. L’arte per produrre richezza, deve in qualche misura contaminarsi. Io non sono un purista, ma ho messo a punto una strategia produttiva, una strategia di lavoro, che ho chiamato “cumulo del valore”. All’Albero di Luce è stata dedicata una monografia bellissima, realizzata da quello che, probabilmente, è il più bravo stampatore del mondo, che l’ha sponsorizzata e offerta gratuitamente. Il fotografo che ha immortalato l’Albero di Luce era Francesco Radino, che a mio parere è tra i migliori in attività. Insomma, mettendo assieme qualità si ottiene una potenzialità sinergica mostruosa».

F.A.: E dopo l’Alberto di Luce c’è stato poi un altro progetto ambientale in Brasile…

A.B.: «Subito dopo, non per megalomania, ma per proseguire in questa ricerca dell’oggetto di dimensione ambientale ho messo a punto un progetto da realizzarsi sul Rio delle Amazzoni, è un progetto interattivo, visibile dallo spazio, fotografabile, sempre in rete, sempre in streaming e può addirittura essere modificato da chi si mette in contatto con esso. Sono passato dal progettare oggetti con il Gruppo MID al progetto di manufatti ambientali, fino ad arrivare a quello che la curatrice Stefania Gaudiosi ha chiamato Arte Geografica a cui appartiene questo progetto pensato per il Rio delle Amazzoni. In questi anni, inoltre, ho sviluppato una linea di espressività artistica nuova che non si fonda più sulla luce, ma sull’energia, sulla corrente elettrica utilizzata in quanto tale. Sto facendo una serie di quelli che io chiamo sparkling objects, oggetti scintillanti, che sono oggetti interattivi, degli ambienti entro i quali si entra. Assieme a Stefania Gaudiosi, infine, ci stiamo occupando di un progetto estremamente complesso che si chiama ScholaFelix: un’idea per generare innovazione e ricchezza tramite l’arte. Perché penso che l’arte sia questo, non un trastullo, non una cosa che produce emozioni o che ha a che fare con la bellezza, ma piuttosto la definizione dell’innovazione massima, la definizione di nuovi linguaggi e indica le strade percorrendo le quali si raggiunge la ricchezza».

F.A.: Un’attività produttiva alla quale, però, si affianca anche il suo impegno per una rivalutazione storica del MID…

A.B.: «La mia vita è sempre stata composita e continuerà ad esserlo. Per il futuro io voglio riposizionare il Gruppo MID, voglio che venga riconosciuto per quello che è stato; per quello che è stato nel tempo, non soltanto negli anni Sessanta. Perché non va dimenticato che anche nel design ha avuto un successo pari a quello artistico. Il Gruppo MID con Marangoni, Grassi e Laminarca ha vinto vari premi tra cui un Compasso d’Oro, e io stesso, nella mia attività professionale, ho vinto quattro Compassi d’Oro più tre segnalazioni. C’è di che essere contenti. Detto questo io adesso voglio riposizionare il Gruppo MID, fare in modo che venga riconosciuto come uno dei protagonisti fondativi dell’Arte Cinetica e Programmata. Il mio obiettivo, assieme a Stefania Gaudiosi, è quello di valorizzare la specificità dell’arte cinetica milanese, che poi si chiama arte programmata e che era composta da Munari, Mari, Gruppo T e Gruppo MID».