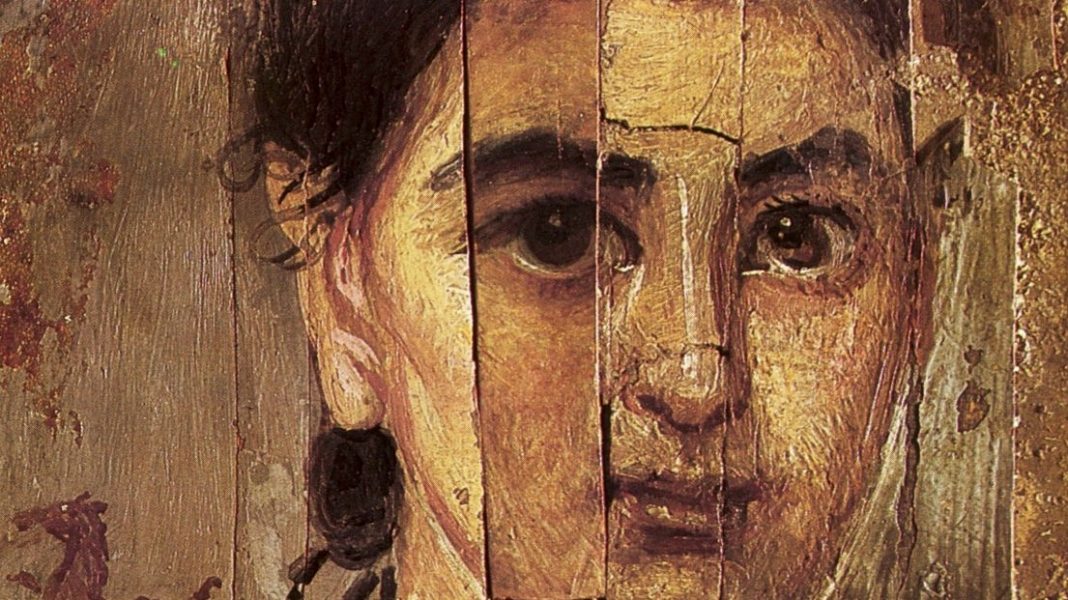

Non ho mai conosciuto nessuno che di fronte alle immagini dei cosiddetti “ritratti di Fayyum” non abbia strabuzzato gli occhi incredulo.

Fu l’archeologo britannico Flinders Petrie, verso il finire del XIX secolo, il primo a scavare attorno all’oasi egiziana di Fayyum, un centinaio di chilometri a sud di Alessandria lungo la valle del Nilo, portando alla luce sepolture risalenti ai primi secoli dopo Cristo, quando l’Egitto tolemaico era ormai integrato tra le province di Roma.

Il tesoro che quelle sepolture contenevano – centocinquanta ritratti funebri di straordinario realismo dipinti su tavolette lignee – ha immenso valore sia archeologico che artistico: si tratta di una delle pochissime testimonianze di pittura giunta dall’antichità ai nostri giorni, oltre agli affreschi pompeiani, ovviamente.

A proposito della scarsità di pittura antica, nel 1951 Roberto Longhi scriveva che la durata stimabile per un dipinto su supporto mobile è attorno ai mille anni. Difficilmente un dipinto si conserva più a lungo, secondo il critico d’arte. Se orde barbariche, guerre e incuranza non intervengono prima, il suo disfacimento sarà compito della fragilità intrinseca nei materiali che lo compongono, il cui complesso gioco di equilibri chimici non sembra essere duraturo quanto quello del marmo delle statue o della pietra cruda o cotta delle architetture.

L’equivoco sulla pittura antica ha fatto credere per secoli che greci e romani privilegiassero la scultura e l’architettura come forme artistiche. Oggi è quasi una banalità ricordare che le statue di marmo candido erano in realtà ricoperta da un’accesa policromia. Semmai, il problema si è spostato sull’estremo opposto, e non è raro vedere ricostruzioni di acropoli greche con fregi e apolli in technicolor al limite del viaggio lisergico.

Le tavolette di Fayyum, rinchiuse per millenni nei tumuli dell’entroterra egiziano, complice il clima secco della valle del Nilo, si sono invece perfettamente conservate, presentandosi a noi come un saggio veritiero dell’uso dei colori e delle capacità di verosimiglianza raggiunte dalla pittura antica, grazie anche alla singolare tecnica all’encausto, che prevedeva l’utilizzo di cera punica mischiata con colla animale come legante per i pigmenti.

Condizioni atmosferiche ottimali, unite a una tecnica pensata per durare: questa è la ricetta che ha permesso a queste opere – reperite nel tempo in un migliaio di esemplari poi sparsi nei musei di mezza Europa – di sopravvivere al fatale millennio decretato dal Longhi.

Altre opere non superano nemmeno lo scoglio del secolo, nonostante siano state eseguite secondo tutti i crismi del mestiere. Pensiamo all’affresco della Giuditta eseguito per il Fondaco dei Tedeschi di Venezia, attribuita dapprima alla mano di Giorgione e poi nientemeno che a quella di Tiziano: uno splendido affresco, dice il Vasari. Peccato che oggi non ne rimanga che un frammento, staccato e trasferito su tela parecchi secoli fa. Questo perché il particolare microclima di Venezia, umido e salmastro, condanna a vita brevissima la tecnica ad affresco. E infatti a Venezia ovviarono al problema inventando il telero, cioè il grande formato su tela.

In altri casi ancora, il problema non sono nemmeno le condizioni ambientali, quanto l’incertezza della tecnica sperimentata dall’artista, seppur sia esso un genio. Sto parlando di Leonardo da Vinci, naturalmente.

Nel suo bel libro di memorie sul restauro del Cenacolo, Pinin Brambilla Bacillon racconta così il suo primo, deludente, incontro con la materia pittorica del secondo più celebre dipinto al mondo (il primo è la Gioconda, ovviamente): “Devo confessare che l’impatto visivo fu per me completamente negativo. Visto da lontano il complesso ‘stava in piedi’, ma a pochi centimetri di distanza la materia pittorica risultava pasticciata, infelice, faticavo a percepire quel senso di profonda bellezza che mi aveva colta invece ogni tanto quando la osservavo dalla parete opposta del Refettorio.”

Un bello smacco per la fama di Leonardo. O forse la compiutezza del suo genio stava proprio nell’inquieta incompiutezza del suo operare? Meglio non impelagarsi in filologie leonardesche. Pensiamo, piuttosto, che l’arte contemporanea ha addirittura introdotto la scadenza e l’effimero tra i suoi canoni estetici. Ad esempio le grandi macchine che si autodistruggono di Jean Tinguely, come quella itifallica che si diede fuoco in piazza del Duomo a Milano nel 1970. O, ancora, le sculture in cera di Medardo Rosso, che da bozzetto si fanno opera conclusa, portandosi dietro tutte le complicazioni conservative legate a un materiale e a una tecnica che non sono pensati per durare a lungo.

Insomma, il problema della durata dell’opera d’arte costituisce uno dei punti cardine della conservazione e del restauro. Sia in termini teorici che pratici, ogni giorno conservatori e restauratori mettono in atto dispositivi ad hoc per l’opera che hanno tra le mani, cercando di allungarle la vita il più possibile. Naturalmente, il futuro esatto non lo può conoscere nessuno (salvo un’evoluzione globale à la Minorty Report), ma un buon livello di previsione può comunque essere raggiunto, con le conoscenze, la buona volontà e la buona prassi.