I cambiamenti climatici sono problemi reali ed attuali che vanno affrontati nel presente. L’immobilismo delle persone nei confronti di queste avversità è dovuto all’indifferenza, alla distanza psicologica (spaziale e temporale) che si ha con essi e al rifiuto di cambiare le proprie abitudini, perché troppo faticoso psicologicamente. Gli artisti, da sempre, osservano il presente, analizzandone gli interrogativi, le speranze e le inquietudini: tutto ciò diventa per loro materia a cui dare un senso ed una forma.

Ed è proprio attraverso l’emozione (ma non solo) che ci mettono davanti alla necessità di prendere una posizione e di compiere un’azione. L‘arte, dunque, diventa un dispositivo di cambiamento che ci aiuta a percepire l’urgenza dell’agire e di intervenire nell’immediato. Ma, concretamente, ha un impatto non indifferente a livello di trasporti, materiali, illuminazione e così via.

Per questo, anche collezionisti ed attori del mercato dell’arte iniziano a dirottare sempre più l’attenzione verso artisti che propongono tematiche legate al clima e che si impegnano attivamente a ridurre le emissioni di CO2 e ad avere un approccio per quanto possibile sostenibile. Dunque, oltre all’evoluzione del contenuto si mira anche all’evoluzione del “contenitore” e ci si chiede: come fa il mercato a diventare sostenibile? Ma prima, facciamo un passo indietro.

Tutto ha inizio negli anni ’60: tra Artivismo e arte “ambientale”

Da sempre le diverse forme d’arte, oltre che ad assumere mere funzioni decorative o ad accrescere quel senso di bellezza e “ludicità”, sono state anche portatrici di grandi cambiamenti all’interno della società; hanno rivoluzionato il modo di pensare e di vedere il mondo o sono divenute simbolo di protesta contro le ingiustizie. Basti pensare, ad esempio, al movimento dadaista di inizio XX secolo, che si allineò con la politica e con le proteste dei movimenti sociali di quegli anni, stravolgendo anche l’arte dei loro contemporanei; oppure semplicemente alla Guernica di Picasso (1937), divenuta simbolo di protesta contro la guerra e i bombardamenti sulla popolazione civile.

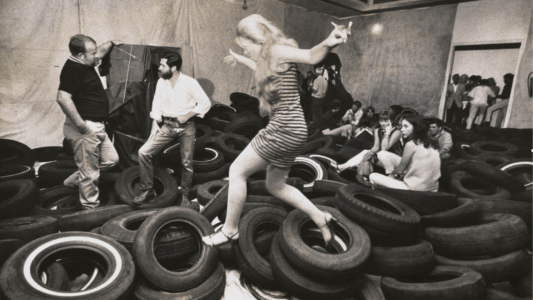

Ma è dagli anni Sessanta che nasce la vera arte di protesta, l’“Action Art”, in cui predominava il desiderio di realizzare una trasformazione politica e sociale e premeva il bisogno di creare una cultura alternativa in un contesto sociale particolarmente dinamico. Il termine “Action Art” nasce dall’artista americano Allan Kaprow, spinto dal bisogno di ricerca di nuovi media e modi di espressione che superassero il confine tra Belle Arti e Arti applicate, intendendo l’atto artistico come una vera forma di esperienza. Nel Maggio del 1968 il movimento anti-culturale in Europa provocò una trasformazione socio-politica che influenzò il modo di vedere l’arte, legandola alla vita quotidiana e sociale al fine di divenire simbolo di protesta. Da qui nasce l’Artivismo (parola composta da “arte” e “attivismo”), definito come una tipologia di “interventismo” che usa “tecniche di manifestazione culturale per costituirsi in campo politico” (Milohnić, 2005).

Inoltre, grazie alla “trasversalità di queste pratiche e alla loro natura ibrida” si verificano “rapidi passaggi dalla sfera prevalentemente artistica a quella prevalentemente politica e viceversa” (Milohnić, 2005). Questo movimento scaturisce, infatti, da alcuni eventi globali che hanno forte risonanza per lo scenario politico, storico e sociale: la caduta del muro di Berlino, la Guerra del Golfo, ma anche incidenti ambientali come quello di Chernobyl e l’organizzazione della Conferenza di Kyoto del 1997, che hanno sviluppato una comune sensibilità ecologica. Al giorno d’oggi, in una (Social) Network Society come la nostra, l’Artivismo ingloba all’attivismo e alle forme di protesta civili e urbane anche l’utilizzo dei social network, divenuti il mezzo principale di divulgazione di informazioni da parte dei giovani, esposti sempre più alle creazioni artistiche. L’utilizzo di queste piattaforme diviene una strategia per combattere contro le multinazionali, il consumismo e le ingiustizie della globalizzazione, attraverso una condivisione globale accessibile a tutti.

Ad occuparsi di temi ambientali, cominciano specialmente a partire dagli anni Sessanta, quando nascono tendenze come la Land Art, l’Environmental Art e l’Ecological Art. Sono perlopiù correnti antesignane alla preoccupazione per i cambiamenti climatici, che sottolineano comunque l’importanza del rapporto fra uomo e natura, divenuto ormai burrascoso e, dunque, da riconciliare. È dagli anni Novanta che per l’arte ambientale diviene importante veicolare un messaggio di consapevolezza sui rischi riguardo alla salute del pianeta e alla biodiversità. Si cominciano, quindi, a proporre soluzioni, misure e alternative sostenibili e d’aiuto per l’ambiente, mettendo in luce i problemi del cambiamento climatico.

Gli artisti del clima

Gli artisti “del clima” (ovvero coloro che affrontano la crisi climatica e le questioni ecologiche come fulcro del loro lavoro) costituiscono al momento una nicchia in rapida crescita che gode di grande attenzione da parte di istituzioni, biennali e fondazioni, ma che nel mercato secondario (case d’asta) è ancora relativamente piccola. Infatti, questo settore, non è ancora ben consolidato, come, ad esempio, lo è invece quello della fotografia contemporanea.

Nelle aste internazionali, le opere di artisti climatici raramente superano i 50-100 mila euro, salvo eccezioni per artisti già affermati (per citarne alcuni: Olafur Eliasson, Agnes Denes, John Akomfrah, Tomás Saraceno). Sotheby’s e Christie’s hanno già organizzato sezioni dedicate a “environmental art” o “sustainable practices”, ma per ora si tratta di iniziative episodiche e non di un filone ancora ben saldo.

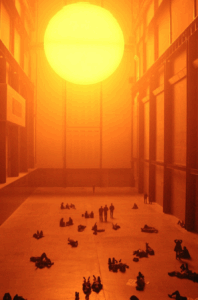

Le opere scultoree e le grandi installazioni dell’artista danese Olafur Eliasson, ad esempio, esplorano la percezione del mondo naturale attraverso l’utilizzo di elementi della natura come acqua, luce, temperatura, vapore e nebbia. L’obiettivo è rendere consapevoli e far riflettere gli spettatori sul mondo fisico intorno a loro, evocando anche aspetti emotivi e spirituali. Un esempio ne è l’installazione “The Weather Project”, realizzata nella Turbine Hall della Tate Modern (museo londinese ospitato in un’ex centrale termoelettrica) nel 2003: era costituita da lampioni gialli di sodio che simulavano un enorme sole artificiale al coperto, nel buio della sala, insieme ad un’atmosfera nebbiosa creata grazie al fumo di zucchero. Gli spettatori giacevano sul pavimento per ore intere, attirati da questa potente, ma anche minacciosa “palla di fuoco”.

Il contesto in cui è immersa evoca ricordi e sentimenti di stupore, ma anche di piccolezza di fronte ad un lavoro così inquietante ed imponente. Il lavoro di Eliasson, però, non termina semplicemente con l’esposizione dell’installazione; l’artista ha somministrato anche un sondaggio che chiedeva al personale del museo come il tempo meteorologico potesse influire sulla loro vita. Il sondaggio comprendeva domande come: “Un fenomeno meteorologico ha mai cambiato in modo drammatico il corso della vostra vita?” oppure “In che misura siete a conoscenza del tempo al di fuori del vostro posto di lavoro?”. I risultati sono stati pubblicati nel catalogo che accompagnava la mostra, comprendente anche una discussione circa la comunicazione dell’arte, rapporti di eventi meteorologici anomali, statistiche meteorologiche ed una serie di saggi sul clima, il tempo e lo spazio. L’artista, in questo modo, ha creato consapevolezza e volontà d’impegno pubblico.

Mentre Eliasson crea arte affrontando direttamente il fenomeno o gli impatti del cambiamento climatico, altri artisti invece operano in maniera diversa. L’artista argentino Tomás Saraceno, ad esempio, cerca di immaginare nuovi modi di vivere insieme nell’ambiente, costruendo strutture trasparenti a palloncino (che chiama “biosfere”) sospese a mezz’aria e in cui il frequentatore del museo può momentaneamente abitare. Un esempio ne è l’opera “On Space Time Foam” che utilizza un principio simile. Il suo obiettivo è quello di ampliare il dialogo tra uomo e spazio, rendendo le persone consapevoli dell’impatto che ognuno di noi ha sugli altri e sull’ambiente che ci circonda, risvegliando quel legame di interdipendenza tra oggetti, fenomeni naturali e creature viventi. Il legame, dunque, con lo spazio è importante per determinare un incontro che altrimenti non avverrebbe (poche persone frequentano le gallerie d’arte ad esempio) o per consentire al pubblico di osservare gli spazi da un’altra prospettiva.

Alcuni artisti, non solo cercano di sensibilizzare il pubblico tramite la propria arte, ma adottano anche azioni concrete per ridurre l’impatto ambientale del proprio operato. Lo Studio Olafur Eliasson, ad esempio, si impegna a ridurre il più possibile le emissioni di CO2 in tutti gli aspetti della produzione delle opere e delle varie operazioni di trasporto.

Cosa fa il mercato dell’arte, invece, per essere più sostenibile?

Perché è importante puntare sulla sostenibilità

Come spiega Guillaume Cerutti (AD di Christie’s) in un articolo de “Il Giornale dell’Arte”, oltre a crescita ed apertura, una delle priorità del mercato dell’arte (nel 2025 e oltre) dev’essere la sostenibilità.

Lo sviluppo sostenibile rappresenta una priorità trasversale a tutti i comparti economici, ma il mercato dell’arte mostra ancora un certo ritardo. Sebbene iniziative come quelle promosse dalla Gallery Climate Coalition (rete internazionale senza scopo di lucro che punta a raggiungere entro il 2030 gli obiettivi fissati dall’Accordo di Parigi del 2015) siano meritorie, occorre riconoscere che gli impegni assunti dagli operatori del settore restano spesso di natura volontaria e non vincolante.

“È ora di passare a impegni più precisi, monitorati e verificati in modo indipendente e sostenuti da una comunicazione trasparente” sostiene Cerutti. “Ciò significa mobilitare l’intera catena del valore: produrre e riutilizzare le casse per le opere d’arte, utilizzare modalità di trasporto meno inquinanti, ottimizzare la produzione e la distribuzione dei cataloghi delle mostre, e così via. Christie’s ha fissato obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e ha aderito alla Science Based Targets Initiative (SBTi), un’organizzazione indipendente e rispettata. Mi rendo conto che in questi tempi di incertezza economica e politica alcune priorità a breve termine possono sembrare più urgenti. Ma è proprio in questi momenti di instabilità che iniziative significative e strutturali possono avere il massimo impatto. Concentrandoci su queste priorità ora, possiamo gettare le basi per un mercato dell’arte più resiliente, inclusivo e orientato al futuro.” Tutto ciò è necessario perché il mercato dell’arte ha un impatto non indifferente sull’ambiente.

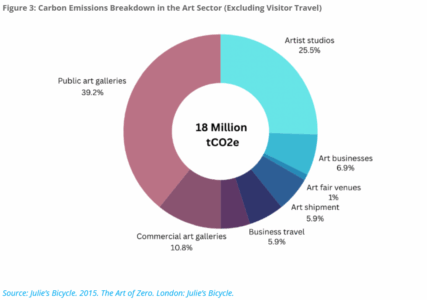

Il mercato globale dell’arte si trova oggi di fronte a una sfida cruciale: coniugare la tutela del patrimonio culturale con la responsabilità ambientale. Musei, gallerie e case d’asta svolgono un ruolo fondamentale nella conservazione delle opere, ma i metodi tradizionali adottati hanno un impatto significativo sull’ambiente. Questo riguarda in particolare tre ambiti: consumo energetico, trasporto delle opere e turismo legato all’arte.

Uno dei principali problemi è il consumo energetico. La conservazione delle collezioni richiede condizioni climatiche costanti – circa 21 °C e il 50% di umidità – che implicano un uso intensivo di sistemi HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning). Questi impianti, spesso alimentati da combustibili fossili, generano una grande impronta di carbonio, paragonabile a quella di piccoli quartieri residenziali. Anche l’illuminazione, specie se basata su lampade tradizionali, accresce i consumi e produce calore, costringendo i sistemi di climatizzazione a lavorare ancora di più. Alcune istituzioni stanno mostrando alternative concrete: la National Gallery di Londra ha introdotto luci LED riducendo l’energia per l’illuminazione dell’85%, mentre il Getty Conservation Institute ha dimostrato che è possibile ampliare leggermente i range climatici senza compromettere la conservazione, con benefici sia ambientali che economici.

Il trasporto delle opere rappresenta un altro nodo critico. L’uso massiccio del trasporto aereo comporta enormi emissioni di CO₂, a cui si aggiunge il problema degli imballaggi monouso in legno, plastica e schiume, spesso destinati alla discarica. Tuttavia, esperimenti come quello della galleria Hauser & Wirth, che ha scelto il trasporto marittimo riducendo le emissioni di oltre 200 tonnellate in un anno, mostrano vie percorribili. Parallelamente, la Gallery Climate Coalition sta promuovendo imballaggi riutilizzabili e biodegradabili.

Anche il turismo legato all’arte ha un peso rilevante: fiere, mostre e aste attirano visitatori da tutto il mondo, generando circa 70 milioni di tonnellate di CO₂ all’anno, un valore quattro volte superiore alle emissioni prodotte dalle sole istituzioni. Durante la pandemia, però, il settore ha sperimentato soluzioni digitali come fiere virtuali e aste online, che hanno ridotto viaggi e costi, rendendo al contempo l’arte più accessibile a un pubblico globale.

Il futuro del mercato dell’arte dipenderà dalla capacità di conciliare conservazione e sostenibilità. L’adozione di tecnologie efficienti, trasporti meno impattanti e strumenti digitali possono trasformare il settore in un modello di responsabilità ambientale. Come ricorda Michał Łukomski, i musei non possono dirsi “per le persone” se le loro pratiche danneggiano l’ambiente. Per garantire un futuro sostenibile, il mondo dell’arte deve proteggere non solo le opere, ma anche il pianeta che le ha ispirate.

Il ruolo dei collezionisti

Mentre musei, gallerie e istituzioni spesso si appellano a vincoli economici, regolamentari o organizzativi, i collezionisti e operatori rimangono condizionati da priorità come velocità, convenienza e tradizione. Eppure, i collezionisti hanno un ruolo cruciale: sono spesso loro a decidere le modalità di trasporto e di imballaggio delle opere, attività che incidono fortemente sulle emissioni di CO₂.

Negli ultimi anni, secondo una ricerca della Gallery Climate Coalition (menzionata precedentemente), le principali aziende di logistica hanno introdotto opzioni più sostenibili: spedizioni via mare o su strada al posto dell’aereo, casse riutilizzabili e materiali alternativi alla plastica. Nonostante ciò, l’uso di queste soluzioni resta limitato. Aziende come Convelio hanno investito in tecnologie per compensare le emissioni, ma la scarsa domanda ha reso tali servizi economicamente insostenibili. Le principali barriere identificate sono tre: costi aggiuntivi, tempi di consegna più lunghi e scarsa consapevolezza da parte dei clienti.

Alcuni collezionisti e consulenti stanno però cercando di invertire la rotta. Francesca Thyssen-Bornemisza, fondatrice di TBA21 (fondazione internazionale leader nel campo dell’arte e della difesa dei diritti umani), considera la sostenibilità centrale nel collezionismo, sottolineando che non si tratta solo di come si colleziona, ma anche del perché e del cosa. Alcuni consiglieri d’arte, come Adam Green, confermano una crescente attenzione da parte dei clienti più sensibili al tema. Tuttavia, molte gallerie e case d’asta, per chiudere vendite o ridurre spese, tendono a privilegiare le opzioni più economiche, rinunciando a spingere per pratiche più verdi.

Sul fronte delle soluzioni, alcuni segnali positivi emergono. Le casse riutilizzabili Rokbox, capaci di ridurre fino al 90% le emissioni rispetto a quelle tradizionali, stanno guadagnando terreno: vengono richieste sia in noleggio sia in acquisto, soprattutto da collezionisti giovani o attenti, e persino consigliate dalle compagnie assicurative per la maggiore sicurezza che garantiscono. Anche il settore assicurativo, un tempo restio, ha iniziato a riconoscere il trasporto marittimo come valido, eliminando barriere che ne limitavano l’uso.

Jason Bailer Losh, direttore dello sviluppo commerciale e degli affari ambientali presso Dietl (che ha iniziato a offrire servizi sostenibili nel 2020), suggerisce di procedere per piccoli passi e con un approccio collaborativo nell’integrare la sostenibilità nelle abitudini di collezionismo. «Se un cliente spedisce dieci casse, potremmo proporre di provarne una o due con un sistema di imballaggio più sostenibile – come Rokbox o Earth Crate – continuando a utilizzare casse tradizionali per le altre», afferma. «Non si tratta di essere perfetti sin dall’inizio, ma di muoversi nella giusta direzione. Inoltre, collaboriamo con i clienti per aiutarli a costruire strategie di lungo termine, affinché le considerazioni di sostenibilità diventino la norma e non l’eccezione. I clienti che hanno ottenuto i risultati migliori sono quelli che si sono coinvolti direttamente con noi nello sviluppo di un piano di implementazione graduale e personalizzato».

Gli esperti suggeriscono approcci graduali: ad esempio, spedire una parte delle opere in casse sostenibili o consolidare più spedizioni per ridurre le emissioni. Il punto chiave è trasformare la sostenibilità da eccezione a pratica standard. Come osserva Hauser & Wirth, le soluzioni tecniche esistono già; ciò che conta è come e quando vengano applicate.

In definitiva, se collezionisti, insieme agli altri attori del mondo dell’arte, iniziassero a richiedere con decisione opzioni sostenibili, il cambiamento troverebbe terreno fertile. Il mercato dell’arte sarebbe spinto a riorganizzare l’intera filiera, orientandola verso pratiche rispettose dell’ambiente senza compromettere la tutela delle opere.