New York, 14 settembre — Passata l’estate piena, le gallerie newyorkesi si rimettono in moto, e lo fanno alla grande. Tra il 9 e il 10 di settembre nella Grande Mela si sono inaugurate numerose mostre di grande interesse: cominciamo, come altre volte, da Chelsea, il cuore pulsante delle top galleries.

E cominciamo dalla Pace Gallery (540 W 25th Street) che, tra le diverse esposizioni in contemporanea, offre una strepitosa retrospettiva di Robert Rauschenberg: Channel Surfing (fino al 23 ottobre).

Il titolo è ispirato a due frasi dell’artista citate nell’esposizione: «Non voglio che la mia personalità esca fuori tramite un’opera. Ecco perché tengo accesa la televisione tutto il tempo… Voglio che i miei dipinti siano riflesso della vita, e la vita non può essere fermata»; e ancora: «Ho sempre paura di spiegare cosa faccio, perché la mia mente lavora in maniera così perversa. Se so perché sto facendo una certa cosa, essa immediatamente si sposta su un altro canale, e io cerco di non farla più».

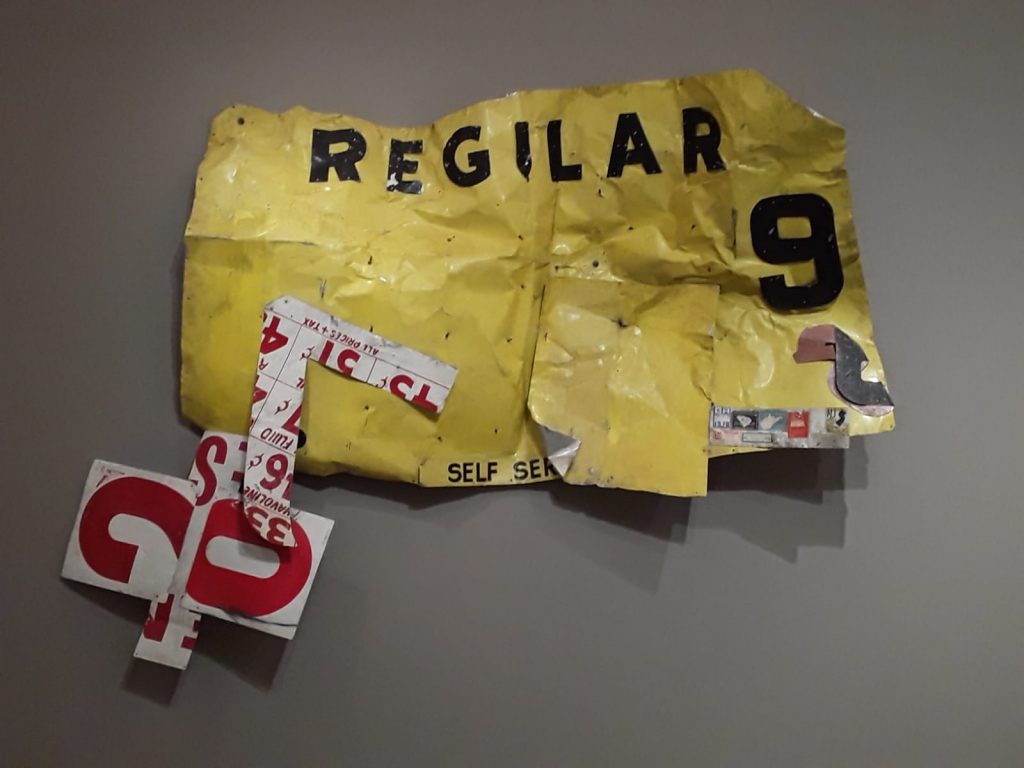

Una trentina di opere di grandi dimensioni ripercorrono gli ultimi 25 anni di attività dell’artista, dal 1982 al 2007: si tratta per la maggior parte di collage di immagini realizzati con procedimento serigrafico — talvolta con interventi pittorici — su laminati, lastre di rame, acciaio o specchio, più alcune sculture/objets trouvés.

Rispetto al “primo” Rauschenberg c’è una maggiore gradevolezza (non mi viene altro vocabolo) in queste opere della sua fase finale, senza per questo un addolcimento della sua poetica — giusto gli ultimissimi lavori diventano forse troppo trasparenti, per così dire.

Completano la mostra alcune fotografie in bianco e nero realizzate dall’artista, inclusi alcuni Photems, parte di un ciclo del 1981 in cui foto scattate in epoche diverse, durante i vari viaggi attraverso gli Stati Uniti, venivano accostate su supporti di alluminio di forma irregolare.

Molto bella anche la variopinta mostra di Gilbert & George da Lehmann Maupin (536 W 22d), New Normal Pictures, con i consueti autoritratti qui particolarmente divertenti (e divertiti), pur se non particolarmente profondi. Sono esposti 21 grandi pannelli tutti realizzati durante il 2020 (finissage il 6 novembre).

Una ventina di pannelli costituiscono anche una delle due mostre che Gladstone Gallery dedica a Richard Prince. Nella sede al 515 della W 24th, Gangs presenta opere costituite quasi sempre da immagini — in genere nove — accostate “a tema”, che ripercorrono gli anni Sessanta con il consueto procedimento della rifotografia.

I lavori più interessanti sono quelli che sembrano adombrare il conformismo nella ribellione, sottolineando mode, atteggiamenti e look “d’ordinanza”; il più bello è però senza dubbio il pannello dedicato al Vietnam, dove testi descrivono le azioni del conflitto ritratte nelle foto originali, ma qui occultate grazie all’ingrandimento di particolari “neutri”.

Quanto all’altra esposizione di Prince, Blasting Mats (al 530 della W 21st), costituita da tre grandi accumulazioni di copertoni, si può saltare tranquillamente. Entrambe le mostre chiuderanno il 23 ottobre.

La Yancey Richardson Gallery (525 W 22d) propone invece fino al 16 ottobre una personale di Zanele Muholi, la fotografa e attivista sudafricana. Sono esposte otto fotografie in bianco e nero e sette dipinti, acrilici su tela: decisamente più interessanti le fotografie.

Un video a tre canali in bianco e nero di John Akomfrah, Five Murmurations, è invece alla Lisson, nella sede al 508 della W 24th (fino al 16 ottobre). Realizzato tra il 2020 e quest’anno, il video si propone come un archivio visivo delle crisi recenti, dalla pandemia al mutamento climatico al movimento Black Lives Matter. Duro ed elegante allo stesso tempo, ma anche un po’ didascalico, si conclude con una parte sconvolgente sulla morte di George Floyd.

Risalendo infine la 10ma Avenue, al numero 475 la galleria Sean Kelly dedica fino al 23 ottobre una personale al fotografo Dawoud Bey, protagonista dall’aprile scorso (e fino al prossimo 3 ottobre) anche di una retrospettiva al Whitney Museum.

Bey è noto soprattutto per i suoi ritratti delle comunità di colore: celebre il Birmingham Project del 2012 (in esposizione al Whitney), in cui — a cinquant’anni dalla bomba piazzata dal Ku Klux Klan in una chiesa di Birmingham, Alabama, il 15 settembre 1963 — l’artista ha realizzato “doppi ritratti”, abbinando bambini della stessa età delle vittime con adulti di cinquant’anni più grandi, ovvero l’età che le vittime avrebbero avuto se fossero sopravvissute.

Due foto dal Birmingham Project sono presenti anche nella mostra da Sean Kelly, intitolata In This Here Place, focalizzata però soprattutto su un ciclo di splendidi scatti in bianco e nero di luoghi naturali selvaggi o con abitazioni abbandonate.

Si tratta in realtà di ex piantagioni della Louisiana: in questo modo l’artista prosegue la sua ricognizione della storia degli afroamericani. L’ombra fantasmatica della schiavitù aleggia subliminalmente in questi luoghi, mostrati anche nel video a tre canali a colori Evergreen — dal nome di una di queste piantagioni — qui proiettato per la prima volta: terribile bellezza di luoghi testimoni di un passato che si ritiene superato ma è forse solo, semplicemente, rimosso.