Una mappa per orientare collezionisti e istituzioni nell’arte che viene

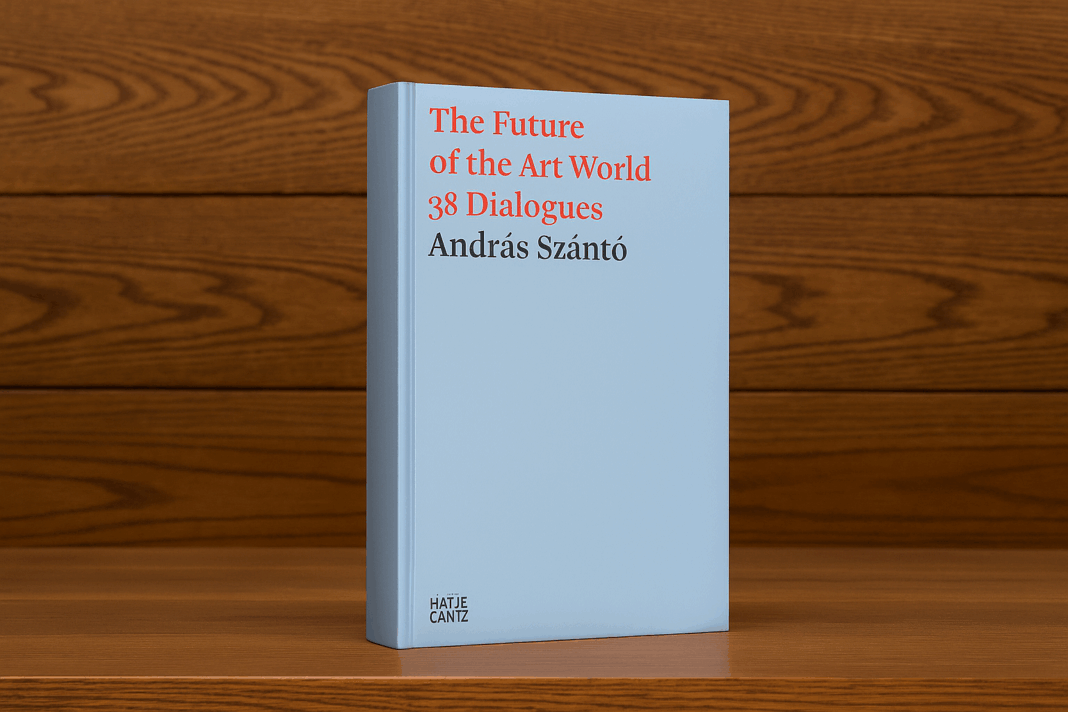

Leggendo The Future of the Art World ci si accorge subito che i trentotto dialoghi, raccolti tra l’aprile 2024 e il giugno 2025, non sono una summa d’autore ma una polifonia organizzata: artisti, curatori, sociologi, filosofi, galleristi, collezionisti e policy maker intrecciano sguardi che raramente trovano la stessa stanza.

L’attenzione del lettore non è diretta su un singolo attore – ad esempio il museo – ma sull’ecosistema culturale, organizzativo e commerciale in cui i musei operano. È qui che Szántó coglie l’interesse di chi, come i lettori di Collezione da Tiffany, vive il collezionismo come pratica intellettuale oltre che come progetto economico e conservativo.

Il valore come rete, non come estrazione

La tesi implicita, validamente sostenuta, è che il valore nell’arte non sia assimilabile a un minerale da estrarre dall’opera come da una miniera, ma una forma che si solidifica dentro ampie reti: scuole, mostre, curatori, biennali, gallerie, advisor, media.

A tal proposito, ricordo una conversazione che ebbi ai tempi del COVID con il professor Pasquale Giuseppe Macrì, collezionista ed esperto di estetica, il quale mi fece notare che l’artista contemporaneo – diversamente dai suoi predecessori – non necessita solo di un mecenate, ma di un vero e proprio circuito di conoscenze che andranno a costituire il suo patrimonio relazionale.

È in questo ordito che la conversazione con Albert-László Barabási diventa rivelatrice: una carriera non è un rettilineo ma un attraversamento di nodi, e la “centralità” di un artista si misura tanto nella trama delle relazioni quanto nelle cifre d’asta.

Per un collezionista, significa imparare a leggere non solo il che cosa ma il dove e il con chi: il contesto come parte dell’opera. Non è romanticismo sistemico, ma una grammatica utile per prendere decisioni che reggano nel tempo.

AI, contratti e il lessico del futuro collezionismo

Il libro non disdegna di scendere nel pratico pur senza perdere respiro.

L’incontro con Refik Anadol, ad esempio, apre una domanda scomoda e necessaria: che cosa compra davvero chi acquisisce un lavoro di intelligenza artificiale “vivo”, alimentato da cloud e versioning?

Szántó non si rifugia nell’astrazione: hardware, aggiornamenti, durabilità dei modelli, responsabilità etiche dei dati – il lessico del futuro collezionismo passa di qui. L’opera può coincidere con un sistema, e il contratto, la manutenzione, persino l’infrastruttura, diventano parte dell’ontologia del possesso.

Allo stesso modo, la curatrice Ana Brzezińska smonta il pregiudizio sull’immersivo come “screensaver di lusso”: non è un effimero passatempo, è un cambio di domanda culturale, dall’oggetto alla situazione, dall’unicità alla progettazione dell’esperienza.

Ne discendono implicazioni concrete per fondazioni e spazi privati: conservare, riallestire, formare team tecnici, accettare che la manutenzione possa essere parte integrante della proprietà, senza che ciò significhi tradire il rigore.

Le forze in gioco nel sistema dell’arte

Szántó, sociologo cresciuto alla scuola di Arthur Danto, mantiene uno sguardo lucido sulle forze che spingono e tirano il sistema dell’arte.

Gli intermediari non scompaiono ma cambiano pelle; le mega-strutture spostano le soglie di accesso; l’asse geografico si pluralizza tra Golfo, Asia e reti locali; l’Europa, con il suo modello pubblico in contrazione, cerca nuovi equilibri; le biennali ridistribuiscono attenzione ma non sempre risolvono le asimmetrie.

Il futuro che emerge non è univoco: talvolta è un avanzamento incrementale (più ibridazioni, più servizi, più partnership), talvolta un possibile scarto di paradigma – un santuario analogico a fronte di una cultura esperienziale “di destinazione”, o, all’opposto, una convergenza con i codici del lusso.

A colpire non è la profezia, ma la cassetta degli attrezzi mentale per stress-testare le scelte di collezione: diversificare i formati, leggere le traiettorie di rete, considerare l’impatto istituzionale come componente del valore, progettare governance e contratti capaci di sopravvivere all’obsolescenza tecnica.

La coda: un gesto di umiltà e una lezione politica

Poi c’è la coda, che è molto più di una pagina di ringraziamenti.

Nelle ultime righe il libro disvela il proprio metodo: dietro le voci celebri si muove una comunità, una rete laboriosa e concreta – editor, ricercatori, schedulatori, assistenti, intermediari – quell’intelligenza collettiva che rende possibile la conversazione e che di solito resta fuori campo.

Szántó nomina persone, ruoli, storie: la revisione meticolosa dei transcript, l’editing che lima senza sterilizzare, la macchina organizzativa che allinea agende impossibili, l’editore che scommette in tempi incerti, l’agente che custodisce continuità e visione, gli amici che costruiscono ponti (con un commosso omaggio in memoriam a Koyo Kouoh).

È un gesto di umiltà ma anche un atto politico: ricordare che l’“art world” non è una formula astratta ma una rete di lavoro, di cura, di mediazioni, dove molto valore nasce nelle zone invisibili.

Persino la dimensione familiare – con la moglie Alanna e i figli Lex e Hugo evocati come ancoraggi – non è un vezzo: è la dichiarazione che il tempo lungo della cultura si sostiene con legami e responsabilità, come una collezione ben governata si sostiene con archivi, assicurazioni, restauri, prestiti e restituzioni.

In questa chiusura riconosciamo lo stesso progetto che il libro chiede a istituzioni e collezionisti: rendere visibili le infrastrutture del valore e assumersi la manutenzione del futuro.

Un esperimento AI per leggere il libro

Degno di nota è l’elemento innovativo introdotto dall’autore sul sito web dedicato al volume: una chat box basata sull’intelligenza artificiale, progettata specificamente per accompagnare i lettori del libro e rispondere a domande sul contenuto.

È, a quanto pare, il primo esperimento di questo tipo applicato a una pubblicazione d’arte e potrebbe costituire un precedente interessante per chi si occupa di editoria culturale, curatela, didattica o semplicemente collezionismo attento all’innovazione.

Riservate ma operative: alcune note critiche

Qualche riserva – utile perché operativa – resta:

nonostante l’attenzione ai “molteplici mondi dell’arte”, il baricentro rimane spesso occidentale; l’ottimismo sull’AI come co-creatore tende a sottostimare i rischi di lock-in tecnologico per collezioni private; la disseminazione dei dati, pur ben referenziati, avrebbe giovato di schemi più compatti per chi deve decidere in tempi stretti.

Ma sono appunti dentro un libro che evita la comfort zone del “che cosa funziona al mercato” per misurarsi con il “perché e come qualcosa prende forma” nel lungo periodo, acquisendo valore.

Una bussola per il collezionista contemporaneo

Per il lettore di Collezione da Tiffany questa non è una lettura di mero diletto. È una bussola: insegna a vedere gli artisti come fonti, le opere come sistemi, le istituzioni come acceleratori o freni di valore e il collezionismo come pratica di regia – estetica, contrattuale, tecnologica.

Non dà ricette, per fortuna. Offre domande giuste e un linguaggio per farle alle persone che contano. E infatti, chiudo questa mia riflessione con quattro domande che ho rivolto all’autore seguite dalle relative risposte:

Intervista ad András Szántó

GSM: Se dovesse suggerire a un collezionista tre criteri semplici da monitorare prima di acquisire un artista emergente, quali sarebbero?

AS: A dire il vero, ogni collezionista dovrebbe avere i propri criteri, basati sui propri interessi e bisogni specifici. Ma se dovessi indicarne tre:

(1) la qualità dell’opera e la levatura intellettuale dell’artista;

(2) se l’opera contribuisce in qualche modo a far progredire il discorso sull’arte o sulla tecnica;

(3) se affronta temi rilevanti che abbiano significato per l’acquirente o per la collettività.

Noti che non ho menzionato il prezzo o il potenziale di crescita: sono stime inaffidabili e non garantiscono la qualità o la perduranza del valore estetico.

GSM: L’acquisto di opere d’AI “vive” richiede contratti e SLA di manutenzione: quali clausole minime non dovrebbero mancare?

AS: Faccio parte di coloro che vorrebbero che questa nuova forma di acquisizione includesse una sorta di droit de suite – un nuovo capitolo in cui gli artisti possano beneficiare delle future rivendite. È un’opportunità per innovare i mercati e i contratti tradizionali.

GSM: Lei prospetta diversi scenari (ibridazioni, santuario analogico, convergenza con il luxury). Quale stress test consiglia alle fondazioni private per restare rilevanti in tutti e tre?

AS: È una domanda eccellente e vorrei avere una risposta semplice. Poiché non possiamo prevedere il futuro né quale scenario si realizzerà, non baserei il test sugli scenari, ma sul verificare se la fondazione sta facendo progressi rispetto ai propri scopi istituzionali.

Indipendentemente dagli obiettivi, le fondazioni sono ben servite da un rapporto sano tra direzione e consiglio direttivo, dove autonomia e responsabilità convivono in equilibrio.

GSM: Dopo la crisi delle biennali e delle grandi fiere, come pensa si possa strutturare un sistema più attuale di comunicazione tra artisti emergenti e collezionisti?

AS: La crisi è negli occhi di chi guarda. Le fiere d’arte più importanti sono ancora iper-prenotate, le grandi biennali registrano affluenze crescenti.

Dopo decenni di rivoluzione digitale, però, manca ancora una piattaforma di dialogo autentico tra artisti e collezionisti, non solo per transazioni ma per discussioni.

Quella piattaforma non sarà Instagram. Forse nascerà nel metaverso, o tra le gallerie virtuali. Vedremo.