Siamo in periodo di viaggi ed è quindi coerente ricordare il viaggio svolto da Filippo Brunelleschi con l’amico Donatello attorno al 1402, quando i due risolverono insieme partirsi di Fiorenza et a Roma star qualche anno, per attender Filippo all’architettura e Donato alla scultura.

Una vacanza studio votata più allo studio che alla vacanza, se è vero, come riporta il Vasari, che Filippo non si curava di mangiare o dormire, solo l’intento suo era l’architettura. Attraverso lo studio diretto dall’architettura antica – o perlomeno di ciò che ne restava -, Brunelleschi si preparava, quindi, a compiere la grandiosa rivoluzione che tutti conosciamo.

È curioso un particolare che Vasari riporta poco più avanti nella stesura della vita di Filippo, ossia che se per avventura eglino avessino trovato sotterrati pezzi di capitelli, colonne, cornici e basamenti di edifizii, eglino mettevano opere e gli facevano cavare, per toccare il fondo. Per il che si era sparsa una voce per Roma, […] e gli chiamavano quelli del tesoro, credendo i popoli ch’e’ fussino persone che attendessino alla geomanzia per ritrovare tesori; e di ciò fu cagione l’avere eglino trovato un giorno una brocca antica di terra, piena di medaglie.

Ne deduciamo che il lavoro di Filippo e Donato non venisse capito dalla gente di Roma, normalmente abituata a vedere razzie di capitelli, marmi e pietre, piuttosto che vederne fare rilievi. Razzie che, dall’età dei gotti e dei barbari, erano diventate cattiva prassi di chiunque abitasse la città di Roma, papi compresi.

Un salto temporale ci proietta, ora, un centinaio di anni più tardi rispetto al viaggio di Filippo, quando un altro grande – anzi un grandissimo -, Raffaello Sanzio, trascorreva parte del suo residuo breve tempo terreno avventurandosi tra le sterpaglie delle rovine dell’Urbe per studiarne e disegnarne le forme architettoniche, sino a rendere il suo ingegno capacissimo di potere veder nella immaginazione Roma come ella stava quando non era rovinata.

Ma c’era una rilevante differenza tra i presupposti dell’operare di Raffaello e di quello di Filippo, e cioè che il primo lo faceva su incarico diretto di un papa. E che papa! Leone X, al secolo Giovanni de’ Medici, figlio secondogenito di Lorenzo il Magnifico, che all’Urbinate aveva, infatti, commissionato un rilievo approfondito delle vestigia della Roma antica. Un’operazione filologica che sarebbe dovuta culminare nel disegno di una mappa dettagliata dell’Urbe d’epoca imperiale.

Una lettera indirizzata al papa e redatta a quattro mani – quelle raffaellesche assieme a quelle del coltissimo amico Baldassarre Castiglione – testimonia, però, una presa di coscienza che Filippo, forse, non aveva sviluppato cento anni prima: quella del pericolo per la conservazione di tali vestigia, i cui materiali antichi venivano cavati ancora in abbondanza all’inizio del Cinquecento.

Quanti pontefici, padre santissimo, li quali avevano il medesimo officio che la vostra santità, ma non già il medesimo sapere e grandezza d’animo, nè quella clemenza che la fa simile a Dio: quanti, dico, pontefici hanno atteso a ruinare tempii antichi, statue, archi, e altri edifici gloriosi! Quanti hanno comportato, che solamente per pigliar terra pozzolana si sieno scavati dei fondamenti, onde in poco tempo gli edifici sono venuti a terra!

Così Raffaello al papa.

Nessun dato attesta che la lettera sia mai stata recapitata a papa Leone, come ricorda un recentissimo studio, Raffaello tra gli sterpi, di Salvatore Settis e Giulia Ammanniti, pubblicato per i tipi di Skira. Anche perché Raffaello, ahinoi, morì prima di completarla, lasciando due copie manoscritte conservate oggi una a Mantova e una a Monaco di Baviera, dei quali suddetto studio pubblica un’interessantissima comparazione.

Non deve adunque, padre santissimo, essere tra gli ultimi pensieri di vostra santità lo aver cura, che quel poco che resta di questa antica madre della gloria e della grandezza italiana, per testimonio del valore e della virtù di questi animi divini, che pur talor con la loro memoria eccitano alla virtù gli spiriti che oggidì sono tra noi, non sia estirpato e guasto dalli maligni e ignoranti: chè pur troppo si sono infin qui fatte ingiurie a quelle anime, che col loro sangue partorirono tanta gloria al mondo. Ma più presto cerchi vostra santità, lasciando vivo il paragone degli antichi, agguagliarli e superarli; come ben fa con grandi edifici, col nutrire e favorire le virtuti, risvegliare gl’ingegni, dar premi alle virtuose fatiche, spargendo il santissimo seme della pace tra li principi cristiani.

Un’esortazione rivelatrice di quel état d’esprit cinquecentesco che sarà terreno fertile per il Seicento, il secolo del trionfo della Roma barocca, quando l’Urbe potrà dire di aver eguagliato i fasti del suo stesso passato. Il secolo in cui, rovescio della medaglia, la rovina comincerà ad essere percepita come compiuta in sé, in un percorso che porterà inevitabilmente al culto delle vestigia come feticcio.

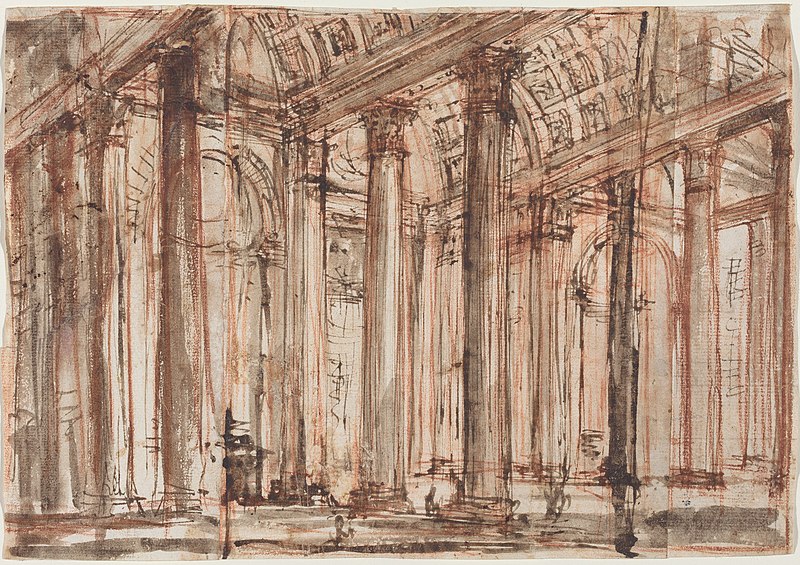

Entriamo così nel Settecento, alle porte del Neoclassicismo, quando il genere del vedutismo – che rende soggetto ciò che prima era sfondo – arriverà al suo apice. Lo testimonia il disegno di Giovanni Battista Piranesi in copertina all’articolo, solo uno della vasta serie di vedute fantastiche di rovine romane monumentali, titaniche nella loro solitudine, ormai desolate e non dissimili da quel principio di incubo lovecraftiano presente nella serie delle Carceri dello stesso autore.