Milanese, classe 1970, Ivan Quaroni è un apprezzato critico e curatore d’arte che si distingue per l’ottimo rapporto di stima e amicizia che mantiene con molti degli artisti con i quali ha lavorato o ama lavorare, come alcuni del gruppo “F4”. Tiene da diversi anni un apprezzato workshop dal titolo “Manuale per Artisti” presso l’associazione culturale CircoloQuadro di Milano rivolto in particola modo ai giovani artisti ma non solo. Lo abbiamo incontrato per una chiacchierata sul ruolo del critico, sull’arte italiana degli anni Novanta e sulle possibilità di una sua riscoperta.

Roberto Brunelli: Quanto è importante, per te, l’indipendenza del critico e quanto pensi possa essere realizzabile oggi?

Ivan Quaroni: «Bisognerebbe prima capire “indipendente” da cosa? Non credo che esista una figura che possa godere pienamente di questo status. Ti faccio un esempio: se sei, come me, un critico freelance, cioè che lavora principalmente con le gallerie d’arte, la tua libertà di scelta si scontra con le esigenze (commerciali) di chi ti chiama a svolgere una funzione critica.

Si può convincere un gallerista a credere negli stessi artisti in cui credi tu, come curatore, ma non è un processo facile. Il più delle volte si giunge a scelte compromissorie, che tengono conto sia dell’aspetto propositivo e culturale del critico, sia dei propositi mercantili del gallerista. Viceversa, se sei un direttore di Museo hai più libertà di scelta, almeno sulla carta.

Tuttavia, anche i direttori di Museo devono interfacciarsi con gallerie e collezionisti in diverse occasioni e basta un’analisi anche superficiale delle loro scelte espositive per capire quale sia il loro orientamento. L’indipendenza diventa un concetto aleatorio quando lo si inserisce nel contesto di relazioni e interdipendenze, di disponibilità e di opportunità su cui si fonda il cosiddetto “Sistema dell’arte”».

R.B.: Ripensando agli anni Novanta ricordo che all’epoca, proseguendo una lunga tradizione, diversi Artisti collaboravano con riviste come «Tema Celeste» e «Flash Art» in veste di recensori delle mostre dei loro coetanei. Come mai oggi tutto questo è venuto meno?

I.Q.: «Non direi che sia venuto meno del tutto. Io ho scritto su «Flash Art» (Giancarlo Politi Editore) e anche su «Arte» (Cairo editore) nel primo e in parte nel secondo decennio del nuovo secolo. Le due riviste erano alternative e complementari. Per la prima recensivo mostre che, tutto sommato, non avrei scelto, ma che documentavano il lavoro di artisti e gallerie ritenute importanti.

Nella seconda avevo più libertà di scelta e di proposta e potevo quindi scrivere di artisti che seguivo direttamente e di cui talvolta curavo le mostre, anche se mai in occasione di mostre da me curate ovviamente. Fine febbraio è uscita la nuova «Arte In», diretta da Alessandro Riva, in cui ho ritrovato lo spirito libero e propositivo degli anni in cui Arte era la rivista di riferimento per chi seguiva le vicende dell’arte italiana».

R.B.: Peraltro, anche la stampa di settore mi pare che dedichi sempre meno spazio alle recensioni fatte sul campo e lo stesso avviene sui social, dove si preferisce valutare un ristorante o una struttura ricettiva, mentre sulle mostre visitate il più delle volte si tace…

I.Q.: «La maggior parte delle riviste recensisce gallerie ritenute importanti perché, presumibilmente, non si può obbiettare sulla qualità delle loro proposte. Anche se poi tale qualità è appunto solo presunta. Poi, ci sono le recensioni delle mostre delle gallerie che rappresentano lo “zoccolo duro” degli inserzionisti della rivista. In tali casi, la recensione è in parte dovuta in ragione dei rapporti commerciali che la rivista intrattiene con quella galleria. Diciamo che si basa su uno scambio di reciproche attenzioni.

Una rivista per avere delle vere recensioni deve essere super partes, essere prestigiosa e non subire alcun ricatto da parte degli inserzionisti. Puoi trovare recensioni di questo tipo sul «New York Times» o sul «New Yorker», ma difficilmente su una rivista italiana, soprattutto se parliamo di recensioni che riguardano gallerie private. Poi bisogna considerare anche che un magazine preferisce, in genere, pubblicare materiale su cose che ritiene interessanti piuttosto che fornire opinioni negative su mostre di scarso valore. In questo senso, una mancata recensione è già una recensione.

Sui social, invece, a me sembra che gli utenti si esprimano liberamente e anche in modo piuttosto negativo e arbitrario su quasi tutto».

R.B.: Tornando agli anni Novanta, ricordo che tempo fa scrivesti che quello era stato un decennio pieno di chiaroscuri e che in futuro sarebbe oggetto di riscoperta e rivalutazione. Secondo te è veramente ancora possibile una loro riscoperta anche se di alcuni di loro non sentiamo più parlare ormai da decenni pur avendo creato, all’epoca, opere che per il loro valore storico-artistico sono ancor oggi attualissime?

I.Q.: «Come sai, a me piace soprattutto la pittura. Gli anni Novanta hanno rappresentato un decennio di sperimentazione soprattutto nel campo del “neo-concettuale” come reazione, peraltro comprensibilissima, all’eccesso di pittura del decennio precedente.

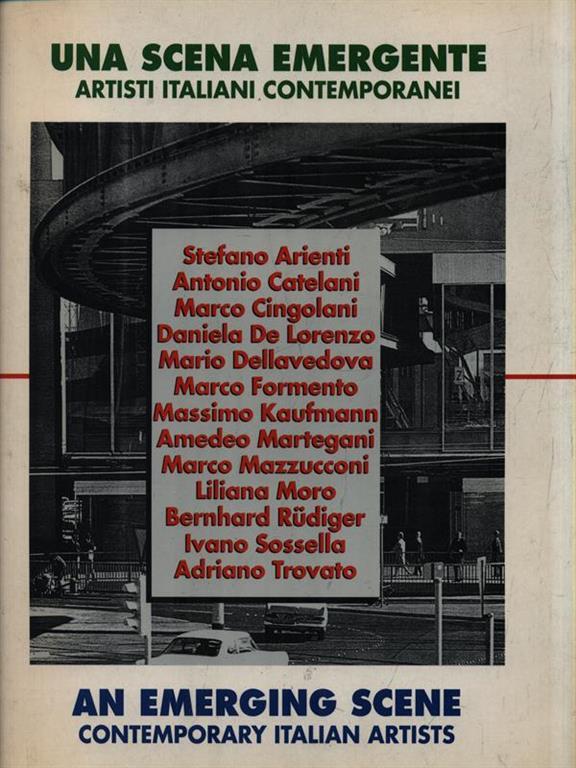

In quel decennio sono emersi Maurizio Cattelan, Vanessa Beecroft e Francesco Vezzoli. Nell’ambito italiano nel 1991 ci fu la mostra Una scena emergente al Pecci, curata da Amnon Barzel ed Elio Grazioli, che lanciò artisti come Stefano Arienti, Liliana Moro, Amedeo Martegani, Ivano Sossella e molti altri, tra cui i pittori Massimo Kaufmann e Marco Cingolani.

Nel 1995 uscì, per Mondadori, la ricognizione di Luca Beatrice, Cristiana Perrella e Guido Costa intitolata Nuova scena. Artisti italiani degli anni ’90, in cui sono presenti alcuni artisti ancora attivi oggi. Voglio dire che esiste una documentazione coeva su quel decennio, cui si aggiungono successive pubblicazioni (ad esempio, il libro di Giulio Ciavoliello Dagli anni ’80 in poi. Il mondo dell’arte contemporanea in Italia, edito da Artshow edizioni nel 2005) che garantiscono la sopravvivenza storica di quello scenario. Se, invece, mi chiedi se quelle ricerche saranno riscoperte dal mercato non ti so rispondere: il mercato non è strettamente il mio campo».

R.B.: Quando ha pesato, secondo te, sulle carriere dei nostri artisti di quegli anni il fatto di non aver compreso a pieno le potenzialità del web oltre ad una scarsa padronanza dell’inglese? Ricordo che erano pochissimi quelli che avevano un sito web e ancor meno quelli che puntualmente lo aggiornavano. Un ritardo che li accomunava, d’altronde, ai nostri Galleristi, approdati con notevole ritardo in internet e con pagine raramente anche in inglese…

I.Q.: «Non credo che il valore o l’impatto culturale e mercantile di un artista negli anni ’90 dipendesse dalla presenza o meno di un sito dedicato. Non possiamo valutare col metro di oggi la storia di ieri. Internet si è diffuso solo nella prima metà degli anni ’90. Oggi è diverso, non dotarsi di strumenti di comunicazione digitali è un grande errore e un segno di ritardo che può diventare irrecuperabile. Molti galleristi non hanno ancora imparato la lezione».

R.B.: In Italia vi è stata prima la Transavanguardia, negli anni Ottanta, e poi il Medialismo, negli anni Novanta, come ultimi movimenti artistici del Novecento in cui gli artisti hanno avuto l’opportunità di “fare gruppo”. Nel 2009, durante la Prague Biennale 4, hai dato vita a Italian Newbrow. Ci parli di questa esperienza e dei suoi sviluppi più recenti?

I.Q.: «La Biennale di Praga è stata un’occasione per dare un nome a una compagine di artisti che avevano esposto insieme in numerose occasioni e che condividevano un comune interesse per la scena pop surrealista americana. Alla base di questa comune attenzione c’era la volontà di uscire dalle maglie strette di un’arte che si rivolgeva ai soli addetti ai lavori.

Ci piaceva l’aspetto antisistema espresso dal movimento americano come, agli antipodi, dal Superflat giapponese di Takashi Murakami e Yoshitomo Nara. Eravamo anche tutti innamorati della Folk Art americana, un’arte nata spontaneamente dai primi coloni e dgli artisti autodidatti, privi di qualsiasi educazione accademica, ma capaci di esprimere contenuti visivamente affascinanti.

Tra il 2008 e il 2009 siamo andati tutti, ogni anno, a New York per vedere l’Armory Show e abbiamo anche esposto a Scope Art Fair con la galleria Area/b di Milano. Durante queste annuali escursioni siamo stati più volte al Folk American Art Museum, che prima si trovava proprio accanto al MoMA, e abbiamo avuto occasione di visitare le gallerie che esponevano artisti Lowbrow o Pop surrealisti, come la Jonathan Levine Gallery a Chelsea.

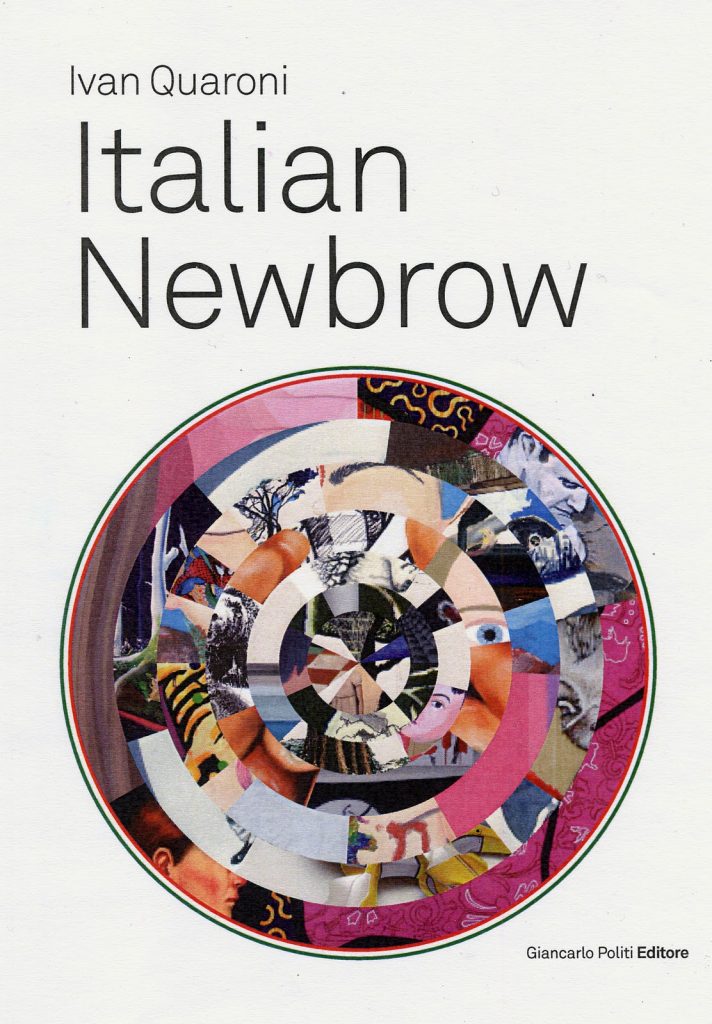

Col tempo, questa compagine (si noti che non uso mai la definizione di “gruppo”), molto variabile, cioè non rigidamente codificata, si è ritrovata a fare mostre pubbliche alla Pinacoteca di Como, al Forte di Forte dei Marmi e in diverse gallerie private. Nel 2010 è uscito anche un libro edito da Giancarlo Politi Editore che conteneva alcuni testi che avevo scritto su questo scenario, ma nel frattempo le cose sono cambiate.

Non siamo più così appassionati di Pop Surrealism, dato che quel movimento ha perso ogni carica innovativa cristallizzandosi in modi e maniere ripetitive e derivative, e ciascuno ha seguito la propria strada. Periodicamente ci riuniamo per rinsaldare quel legame, come accadrà la prossima estate con una mostra, curata da Valerio Dehò e dal sottoscritto, nel Complesso della Chiesa e dei Chiostri di Sant’Agostino a Pietrasanta (dl 19 giugno 2021).

Italian Newbrow è un progetto aperto, privo di un manifesto programmatico e, dunque, stilisticamente eterogeneo, dato che comprende personalità differenti, da Giuseppe Veneziano a Vanni Cuoghi, da Laurina Paperina a Fulvia Mendini, da Silvia Argiolas a Giuliano Sale e Paolo De Biasi, ognuna delle quali è impegnata in un proprio percorso di ricerca, spesso antitetico rispetto agli esordi nell’ambito della Biennale di Praga».

R.B.: Da parte tua saresti disponibile a prendere parte a un percorso di rivalutazione dell’arte italiana degli anni Novanta e che dovrebbe, nelle mia idea, concretizzarsi in un progetto espositivo da sottoporre al Ministro della Culturale da realizzare nel Padiglione Italia di una futura Biennale di Venezia?

I.Q.: «Certo, perché no. Purché mi si affidi un ruolo che concerne soprattutto la pittura, che è il mio pallino, diciamo…».

R.B.: Quale sarebbe per te la sede ideale dove istituire un tavolo permanente sull’arte degli anni ‘90 e fare incontrare i critici che volessero accogliere questo invito?

I.Q.: «Non credo che ce ne sia bisogno. Il tavolo permanente è nella mente e nel cuore di coloro che si interessano a quelle vicende. Il che non esclude che si possa avere anche una sede fisica per confrontarsi, magari durante conferenze e congressi».

R.B.: Che ruolo potrebbe avere, in tutto questo, il collezionismo italiano ed internazionale?

I.Q.: «Il ruolo che ha sempre avuto il collezionismo, cioè quello di contribuire al successo di un artista o di un gruppo con la passione e il sostegno finanziario. Ma ci vuole anche l’impegno delle gallerie e delle istituzioni come i musei e gli istituti italiani di cultura all’estero».