Non sappiamo se sia vero che durante il periodo estivo si legga di più, o se sia solo una speranza. È vero, però, che un appassionato di arte, che sia di contemporanea o meno, non deve mai smettere di approfondire. Per un collezionista studiare invece è fondamentale. Non si tratta solo di esaminare cataloghi e quotazioni, ma di farsi ispirare e cercare suggestioni utili ad alimentare la propria passione. I libri che segnaliamo sono molto diversi tra loro ma sono tutti accomunati dal fatto che aiutano a riflettere su molte tematiche che ci toccano, o sfiorano soltanto, tutti i giorni e che possono darci una mano a mappare l’arte che verrà.

“I miei occhi sul mondo” di David Hockney, edito da Johan & Levi

In questi giorni a Parigi, alla Fondation Vuitton, è allestita la più grande mostra mai fatta con le opere di David Hockney, 88 anni appena compiuti. Più di 400 opere frutto di 70 anni di pittura “pensavo di essere un edonista” ha detto di sé Hockney, “ma se mi guardo indietro, non ho mai smesso di lavorare. Lavoro tutti i giorni. Non sono uno che dà feste”. David Hockney è uno di quei pittori che non solo dipinge, anche con l’iphone e l’ipad, ma è un partista che riflette molto sul suo dipingere e riesce a condensare quello che pensa in riflessioni argute che aiutano a capire da dove nasce la sua irrefrenabile voglia di dipingere.

Il critico Martin Gayford, che ha scritto molti libri su e con Hockney, già da quando registrò la sua prima intervista trent’anni fa si accorse che il pensiero di Hockney è “illuminante, conciso, originale e profondo“. Come le sue pennellate, aggiungerei. Per farsi un’idea basta leggere “I miei occhi sul mondo” (tradotto da Mariella Milan), libro unico nel suo genere, pubblicato da Johan & Levi. Il volume è un fiume di aforismi, riflessioni e considerazioni di Hockney che originano dal suo lavoro artistico, proprio dall’atto stesso del dipingere, e che rimandano al quotidiano e a tutto ciò che ci circonda: tecnologia, fotografia, natura, creazione artistica. Non c’è frase che non sia fonte di ispirazione per un lettore curioso. Leggendo Hockney non si scopre solo qualcosa sull’artista, ma anche su noi stessi e su come vediamo il mondo e, a proposito, il pittore parla di “magia visiva” e insiste molto sull’atto del vedere in sé. In una pagina scrive “vediamo con la memoria. Non c’è mai una visione oggettiva. Mai”. Per Hockney l’arte, e la pittura in particolare, ridisegna l’idea dello spazio e ci aiuta a ripensare l’idea della realtà con cui ci rapportiamo. A tal proposito ci suggerisce che la visione di ciascun pittore è unica: “non ti metti a fare l’artista se non vuoi condividere un’esperienza, un pensiero. Io mi preoccupo costantemente di come ridurre le distanze, in modo che tutti possano sentire che siamo uguali, che siamo una cosa sola”.

Martin Gayford, nell’introduzione, riconosce che il pittore britannico ha una sensibilità per la parola tanto acuta quanto i suoi occhi per la linea e i colori e in questo scrive che assomiglia a Van Gogh e Andy Warhol. Molto interessanti sono i pensieri di Hockney sul mondo dell’arte: da Van Gogh a Renoir, da Caravaggio a Rembrandt, dal Cubismo a Matisse. Molto ficcante quando scrive “Sono sempre stato d’accordo con Bacon sull’arte astratta. Pensavo ‘Fin dove ci si può spingere?’. Non può andare da nessuna parte. Perfino la pittura di Pollock è una strada senza uscita”. David Hockney è da sempre molto ottimista, soprattutto sul futuro, e pur ammettendo a sé stesso che “il mondo stia diventando ancora più matto” non è impaurito perché afferma anche che “mi pare che, per quanto si possa pensare che il mondo sia marcio, possa sempre venirne fuori qualcosa di buono”. Anche sull’uso della tecnologia non ha tabù, anzi “ogni giorno disegno fiori sull’iPad e li mando ai miei amici, così hanno i fiori freschi tutte le mattine”. Chi non vorrebbe un amico come David Hockney?

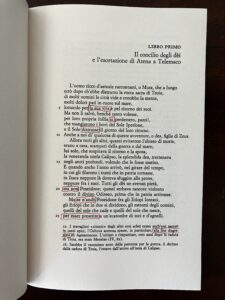

“Autoritratti” di Tommaso Spazzini Villa, edito da Quodlibet

Qualche anno fa Tommaso Spazzini Villa ha distribuito a 361 detenuti nelle carceri italiane una delle pagine dell’Odissea nella traduzione che Cesare Pavese aveva affidato a Rosa Calzecchi Onesti e che fu pubblicata da Einaudi nel 1963. L’artista milanese, a ciascun detenuto, ha chiesto per prima cosa di leggere le righe che gli erano capitate a caso (ad alcuni una pagina piena, ad altri pochi versi, ai fortunati anche le note) e in un secondo momento di sottolineare o cerchiare delle parole che messe in fila avrebbero formato una frase di senso compiuto. Ne è nato un progetto di arte partecipata che ha permesso ai detenuti di immedesimarsi nella condizione di Ulisse, lontano da casa e dai suoi affetti, obbligato a vagare per molti anni prima di tornare alla sua condizione originaria. Non tutti i detenuti hanno seguito le istruzioni del progetto, e infatti l’artista ha rispettato questa loro scelta quando poi ha ripubblicato l’intera Odissea per Quodlibet. Sulle pagine di coloro che hanno letto e individuato le parole è possibile invece leggere le parole individuate di volta in volta che vanno a formare, come fossero degli haiku dai versi liberi, una nuova composizione originale ma ispirata a Omero. Molti sono dei piccoli autoritratti che, mai come in questo caso, confermano quello che scrisse Proust a proposito di chi legge: “ogni lettore, quando legge, legge sé stesso”. Ma in questo progetto c’è di più perché Tommaso Spazzini Villa è come se avesse dato vita a un’originale traduzione collettiva del testo omerico, non nel senso letterario ma etimologico del termine, trasportando un testo così antico sia nel quotidiano dei detenuti che di noi lettori della “nuova” traduzione. Alcune pagine, con la partecipazione attiva dei lettori detenuti e grazie all’artista ideatore del progetto, assumono un ulteriore significato.

Anche in altre sue opere Tommaso Spazzini Villa ha lavorato con le parole, come nella serie “Radici”, in cui l’artista è intervenuto su pagine antiche, di testi religiosi o letterari, che sono stati utilizzati come sfondo per i suoi disegni a matita. Questa sovrapposizione è un suggerimento a immaginare i testi poetici o religiosi come le radici, strutture nascoste e invisibili, che agiscono nella loro immobilità.

“Oliviero Toscani. Comunicatore, provocatore, educatore” di Paolo Landi, edito da Scholé

“Fotografare è diventata un’attività banale, come parlare e camminare. Oggi tutti fanno foto, ma quasi nessuno è un fotografo: le persone usano la tecnologia per mostrare agli altri quello che pensano sia interessante, quindi ce n’è per tutti i gusti, foto bellissime e altre inguardabili. Il mestiere del fotografo quindi è finito”. Sono le parole di Oliviero Toscani pubblicate nel suo ultimo lavoro sulla Nuova Fotografia, con scritti di Paolo Landi e Marco Montanaro e distribuito in allegato con il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport. Si può affermare che Toscani non ha mai smesso di riflettere sul senso del fotografare e quindi su sé stesso. Per inquadrare meglio, termine perfetto in questo caso, la sua attività artistica (per inciso Toscani ha partecipato alla Biennale d’arte di Venezia nel 1993) è interessante leggere l’ultimo libro di Paolo Landi. È impossibile non parlare di Toscani senza partire dalla lunga collaborazione, come direttore creativo, di Benetton a inizio anni ’80. Sono molti gli scatti delle sue campagne pubblicitarie che hanno suscitato discussioni globali (erano gli albori della globalizzazione) e spesso diventati strumenti di denuncia sociale. “Per lui la fotografia non è mai fine a sé stessa, ma uno strumento per cambiare la percezione del mondo; la pubblicità è un linguaggio politico, un’immagine pubblicitaria può non solo vendere, ma anche informare o semplicemente far pensare” scrive Landi, dando seguito ad una massima dello stesso Toscani “senza immagini non esiste la realtà”. Se si vuole denunciare qualcosa, quindi, bisogna fotografarla altrimenti non esiste. Il racconto personale di Landi, che con Toscani ha lavorato, litigato e poi ripreso i rapporti, svela molto delle motivazioni che c’erano dietro i famosi scatti, ancora tangibili nella nostra memoria, nonostante la furia delle immagini banali cui sottoponiamo i nostri sguardi nello scrolling sui social e che non ricordiamo il giorno dopo averli intravisti. Cosa ha reso quelle foto così memorabili?

Paolo Landi scrive che Toscani era “un comunicatore per modo di dire: la peculiarità con cui comunicava non contribuiva a chiarire alcunché, innescava piuttosto corto circuiti di senso, provocava fraintendimenti, metteva a disagio, usava la pubblicità al contrario di quello per cui era usata”. Una cosa su cui Landi insiste molto è nel suggerire che, pur essendo immersa profondamente nell’industria della moda, l’attività di Toscani è stata una spina nel fianco capace di “incrinare la trasparenza dei messaggi”, di svelare l’ambiguità del potere “senza stancarsi di rivelare l’inganno dell’ideologia nascosta dietro al consumo”. Spesso si è parlato degli scatti di Toscani parlando di provocazione, come se volesse cercare visibilità, ma in realtà tutto ciò che metteva davanti alla sua fotocamera, e poi ai nostri occhi, erano le cose che non si vedevano mai: l’orrore del razzismo, della guerra e della pena di morte. Era così che le sue fotografie, usando il linguaggio della pubblicità, sono diventate un detonatore contro gli automatismi del pensiero, “un luogo in cui le contraddizioni del consumo si mostravano”. Molte immagini di Toscani sono disturbanti perché la sua intuizione è quella di “trasformare la pubblicità Benetton in uno strumento di riflessione politica e sociale”. Non è quello che spesso cerchiamo nell’arte? Toscani ci è riuscito con molti suoi lavori riuscendo a trasformare ogni sua foto in qualcosa che non riguardava più una questione di consumo privato e presentandola come un luogo su cui, e in cui, ci si scontrava e confrontava.

“Marcel Duchamp. La vita a credito” di Bernard Marcadé, edito da Johan & Levi

Non c’è nessun anniversario alle porte e nemmeno una ricorrenza, ma per leggere la biografia di Marcel Duchamp non si ha bisogno di particolari motivi. La casa editrice Johan & Levi ha appena ripubblicato la nuova edizione del libro di Bernard Marcadé “Marcel Duchamp – La vita a credito” (tradotto da Ximena Rodriguez Bradford) e questo è sicuramente un segnale di interesse per l’artista che molti considerano il capostipite dell’arte contemporanea. “Duchampiano” è l’aggettivo che viene associato a lavori d’arte che difficilmente si riescono ad inquadrare, opere rivoluzionarie per alcuni ma che per altri sono sinonimo di “degenerazione” dell’arte o della sua completa desacralizzazione. I cinquantuno capitoletti del libro non sono scritti con la fastidiosa prosa d’arte con cui spesso si spiegano le opere contemporanee, anche dello stesso Duchamp. La sua vita non lo avrebbe permesso e alla fine della lettura si ha la sensazione di scoprire per la prima volta un artista pervaso da un’autentica attitudine alla libertà, incapace di sottostare a qualsiasi convenzione e di censurare il proprio pensiero o il desiderio di divertirsi con l’arte. Duchamp era una dicotomia vivente, in molti cercavano la sua compagnia anche se era molto riservato, diceva di aver chiuso con l’arte anche se ha continuato a lavorare alle sue opere senza condividere con altri quello che stava facendo. Rivendicava il diritto alla pigrizia, ma ha prodotto più di duecentoquaranta opere d’arte lavorando come bibliotecario, insegnate di francese, mediatore e agente d’arte, per Brâncuși ad esempio, coltivando la sua passione per gli scacchi e aborrendo l’idea di ripetersi per soddisfare i collezionisti.

Il lavoro di Bernard Marcadé riporta fatti biografici, testimonianze di amici e frasi dell’artista stesso. E sono proprio le parole di Duchamp che aiutano a comprendere il pensiero di un artista spesso banalizzato per l’”orinatoio” e che invece ha utilizzato soprattutto le parole come materiale artistico, sia per i titoli delle sue opere che per i suoi alter ego: da Marchand (du sel) a Rrose Sélavy, in un continuo rimando alla sua pratica e giocando con la sua identità per trasformarsi in un ready-made vivente. Leggendo il libro scopriamo una persona calamita, capace di attirare per l’ironia e per il suo intelletto anche se non disprezzava il lato da bricoleur, come scrive Marcadé, per raccontare quando si cimentava in esperimenti con nuovi materiali, supporti e idee per nuove opere. Nel libro viene raccontato come nascevano i suoi ready-made e da dove deriva l’idea di firmarne il più possibile perché si svalutassero. Ci sono poi i suoi spostamenti, anche quelli in Italia con un giro in Ferrari insieme a Baruchello, e si parla del rapporto con il gallerista Arturo Schwarz, con cui firmò un contratto di esclusiva per i multipli che gli costerà l’accusa di aver rinnegato sé stesso. Le affermazioni di Duchamp, che puntellano l’intero libro, meritano un’attenta lettura anche quando sembrano contradditorie. Eccone qui alcune: “nessuno osa intervenire in una conversazione fra due matematici, per paura di rendersi ridicolo, ma durante una cena è perfettamente normale sentire lunghe conversazioni sul valore di tal pittore in rapporto a talaltro”; e poi “questo mi spinge a dire che un’opera è fatta esclusivamente da coloro che la guardano o la leggono, e che la fanno sopravvivere grazie al loro plauso e perfino alla loro condanna”.

Lo stesso Duchamp, che ci regala una definizione di arte molto suggestiva: “Dico semplicemente che l’arte è un miraggio. Un miraggio bellissimo, ma pur sempre un miraggio” non teme di affermare che “oggi, quando si parla di pittura di arte in generale, il pubblico vuole dire la sua, e lo fa. Per di più ha iniziato a investirci i propri soldi: la commercializzazione dell’arte ha spostato la questione dall’esoterismo all’essoterismo. L’arte è diventata un prodotto, al pari di fagioli. Oggi si compra arte nello stesso modo in cui si comprano gli spaghetti”. La biografia di Duchamp si legge come un originale ripasso della storia dell’arte del novecento, con tutte le sue correnti e i molti protagonisti: dalle liti con André Breton all’amicizia con Man Ray e Dalì, da Peggy Guggenheim che si innamorerà di lui a John Cage che gli chiese di giocare a scacchi solo per potergli stare vicino e si arriva a Jasper Johns, Robert Rauschenberg e a Andy Warhol che gli propose di riprenderlo per ventiquattro ore per uno dei suoi film. Frida Khalo, che chiese il suo aiuto nel 1939 perché aveva le sue opere bloccate in dogana, scrisse: “Duchamp è l’unico ad avere i piedi ben piantati per terra” a differenza del “branco di rimbecilliti lunatici figli di puttana dei surrealisti”. Dopo aver letto questa biografia chi potrebbe contraddirla?

“La commedia dell’arte” di Luca Beatrice, edito da Marsilio

Nel racconto dell’arte fatto da Luca Beatrice c’è sempre un riferimento alla storia politica, sociale e culturale che influenza, e viceversa, sia gli artisti con le loro pratiche che il sistema dell’arte. Come nei suoi libri precedenti, “Da che arte stai?” (2013) e “Da che arte stai? 10 lezioni sul contemporaneo” (2021), anche in “La commedia dell’arte”, edito da Marsilio, il critico torinese argomenta il suo discorso sull’arte senza astrarlo dalle cronache della storia recente. Il suo racconto, sempre ficcante e contraddistinto da una vis polemica che non rimane fine a sé stessa, ci porta nel dietro le quinte del contemporaneo degli ultimi quarant’anni. Lo sguardo di Beatrice è sempre appassionato, che si parli di artivismo, delle scelte dei vari curatori delle Biennali a Venezia, di attivisti per il clima che vandalizzano le opere e i luoghi dell’arte, non nasconde il suo punto di vista e mira ad aprire discussioni. Si dibatte di tutto: cancel culture, arte pubblica abbandonata, revisionismo sulle architetture nate durante il fascismo, atti provocatori e della battaglia per una effettiva parità di genere. A tal proposito Beatrice scrive “se in Italia si sprecano i monumenti che celebrano l’eroismo e il valore maschile, altrettanto non si può dire delle donne. Ancora poche statue, ma anche poche scuole e poche vie. Senza contare la modalità di rappresentazione, concentrata sui soliti due elementi, fecondità e richiamo sessuale”.

Luca Beatrice è convinto che nel mondo dell’arte molte cose si stiano modificando e anche se a volte il cambiamento si inceppa stiamo già vivendo “in un nuovo presente e, come sempre, non capirlo significa rischiare di venirne travolti”. Anche se alcuni passaggi nel libro possono sembrare nostalgici “a confronto con ciò che è accaduto dopo il 2000, c’è da provare nostalgia per come erano i nostri genitori e preoccupazione per ciò che saranno i nostri nipoti”. Luca Beatrice si cruccia solo del fatto che “l’arte di oggi, tranne pochi casi, proprio non buca, non sforna capolavori”. A proposito di Cattelan e della sua “banana” scrive che l’artista italiano “ha capito dove va l’arte nel tempo degli influencer e dei tiktoker, che hanno milioni di follower perché producono contenuti banali e privi delle sovrastrutture ideologiche novecentesche. È il primo artista a parlare al loro stesso pubblico, avendo compreso che proprio lì si giocano e si giocheranno i destini della creatività, non più nel vecchio sistema”. Nella stessa lunga riflessione, che dà il titolo e la copertina al libro, Beatrice è convinto che qualcosa possa sempre accadere di nuovo perché l’opera di Cattelan svela che “il sistema dell’arte ha regole che, ancora una volta, si possono sovvertire”, proprio come aveva fatto Duchamp con la sua Fontaine e ora Cattelan con Comedian. Nel libro ci sono tanti interrogativi che Luca Beatrice si è continuato a porre fino allo scorso gennaio, quando è venuto a mancare. Parlando delle scorse Biennali di Venezia e con un occhio a quella del 2026, ma anche di Documenta 2027, Beatrice si domanda, quasi sperando, “possiamo attenderci il ritorno della centralità dell’opera? Che non conti tanto dove sia stata prodotta, ma che sia ‘bella’ e soprattutto di oggi, non di un secolo fa?”. Toccherà a noi rispondergli nei prossimi anni, così da continuare quella sua ricerca che non ha mai fatto meno del dubbio.