Il legame tra uomo e natura e la sfida alla gravità, i riferimenti biblici e alla storia di Israele, la rappresentazione simbolica delle pecore e del sacrificio: l’artista israeliano Menashe Kadishman (1932-2015) ha esplorato contenuti e stili diversi in più di sessant’anni di carriera. Influenzato da “mille cose diverse”, l’artista mantiene la sua autonomia di fronte al grande mare dei movimenti post-modernisti, dichiarando una propria indipendenza espressiva che lo ha portato ad essere apprezzato in ogni angolo del mondo, come testimonia la sua presenza in prestigiose collezioni pubbliche e private, dal MoMA di New York alla pistoiese Collezione Gori.

Nato nel 1932 a Tel Aviv, in una famiglia di convinti sionisti e appassionati d’arte, Kadishman si forma prima in Israele e poi a Londra, dove ha modo di avvicinarsi all’opera dello scultore inglese Henry Moore. Durante il corso della sua lunga carriera, Kadishman realizza una vasta varietà di sculture, installazioni, performance e dipinti, che si ispirano ai temi biblici e sono profondamente radicate nella storia di Israele. I primi lavori degli anni Cinquanta sono fortemente influenzati dagli altari che l’artista ha avuto modo di osservare durante gli scavi archeologici a Tel-Hazor. In queste sculture emerge già l’idea di sfidare la gravità e la realtà stessa, ma al contempo si fa un chiaro riferimento alla Bibbia. Gli altari rappresentavano infatti un luogo di rifugio e protezione, dove le persone si aggrappavano per evitare di essere giustiziate.

Inizialmente, Kadishman si concentra sulla forma, l’antigravità, la sospensione (e il modo in cui questi concetti si manifestano nel mondo materiale). Successivamente, l’artista sviluppa uno stile più elastico ed espressivo, volto ad indagare la connessione tra arte e spiritualità.

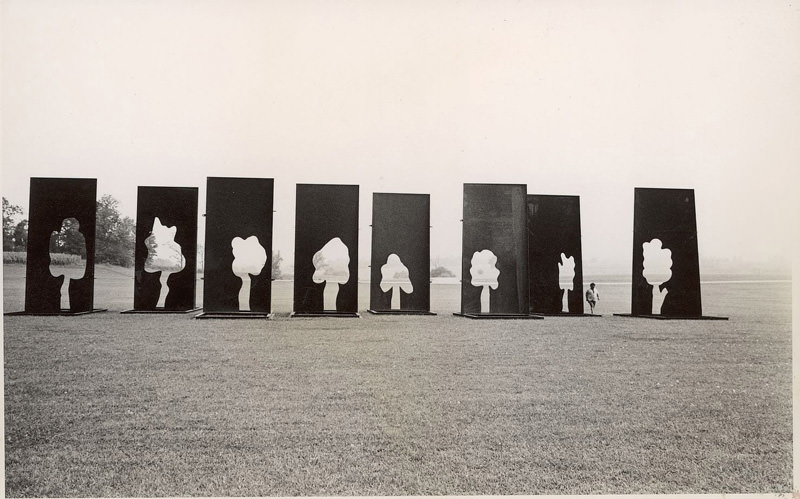

Piuttosto che cercare di governare le forze della natura, Kadishman prova ad instaurare una simbiosi con essa, creando sculture che assorbano il paesaggio attraverso l’uso del vetro. Il legame tra uomo e natura costituisce il tema centrale di alcune sue installazioni realizzate negli anni Settanta, sia negli Stati Uniti che in Israele. Sagome di alberi, sia in positivo che in negativo, esplorano la presenza della forma e la sua assenza nell’ambiente naturale. D’altra parte, imponenti strutture in acciaio dalle diverse forme geometriche e i colori rugginosi, invitano lo spettatore a interrogarsi sulle energie nascoste sotto la superficie terrestre.

La volontà di offrire al pubblico un’esperienza viscerale della natura si concretizza nel 1978, quando Kadishman rappresenta l’Israele alla Biennale di Venezia e immortala un “segmento di vita reale” con la mostra Sheep Project: Nature as Art and Art as Nature. Ispirato dalla sua esperienza giovanile come pastore sulla Kibbutz Ma’ayan Baruch, l’artista si presenta come un pastore: un uomo abbandonato e solitario nel mondo, in contrasto con la figura del borghese immerso nella vita di massa.

Kadishman trasforma il padiglione israeliano in un autentico ovile, abitato da un gregge di 18 pecore vive. Su di esse, ha posto il suo marchio, una pennellata di colore blu. Le bestie pascolavano indisturbate all’interno del recinto, creando un’opera d’arte vivente in costante divenire, espressione della forza di Madre Natura.

La partecipazione alla Biennale è stata fondamentale per la ricerca artistica di Kadishman: negli anni seguenti inizierà a dipingere – quasi compulsivamente – pecore, capre e arieti in diverse varianti, esplorando questo soggetto come una sorta di forma di liberazione creativa. Nelle sue opere, le pecore diventano oggetto icona, elemento simbolico del suo linguaggio artistico, segno di riconoscibilità che rappresenta metafore di concetti della cultura ebraica come la purezza, l’innocenza, la mansuetudine e il sacrificio. A differenza dello sguardo amorevole e benigno delle capre di Marc Chagall, le bestie di Kadishman esprimono contenuti emotivi diversi: sembrano soffrire mentre vengono condotte al loro destino. È l’Agnus Dei qui tollis peccata mundi, quello che Menashe Kadishman vuole rappresentare nelle sue opere, diventando così il suo leitmotiv per eccellenza.

Il tema del sacrificio viene ripreso all’inizio degli anni Ottanta, quando Kadishman affronta una profonda crisi personale a causa della perdita della madre e della partenza del figlio per la Prima Guerra del Libano (da cui torna fortunatamente illeso). In questo momento di fragilità, l’artista realizza tre fortunate serie di sculture monumentali dai colori rugginosi. La prima è Sacrifice of Isaac, in cui l’artista, identificandosi idealmente con Abramo, equipara il sacrificio biblico della Genesi a mandare il proprio figlio in guerra. Segue la serie Birth, dove la figura della Grande Madre, rappresentata dalla moglie di Abramo (Sara), diventa un simbolo moderno della madre del soldato israeliano caduto in guerra. E infine, Prometheus, che rappresenta il sacrificio di un eroe mitico (Prometeo) a beneficio dell’intera umanità.

Pochi anni dopo aver vinto il prestigioso Premio Dizengoff di Israele per la scultura (1990), inizia a prendere forma nella mente dell’artista l’idea di un’opera di profondo significato simbolico e universale. Realizzata nel 1997 all’interno di uno dei Memory Void – un ambiente lungo, stretto e poco illuminato – del Jewish Museum di Berlino, Shalechet (Foglie cadute).

Diecimila dischetti di ferro, lavorati uno per uno, rappresentano i volti angosciati di tutte le persone sacrificate in nome di qualsiasi cosa, andando oltre il genocidio dell’Olocausto. L’artista, distribuendo questi volti metallici sul pavimento, mette in scena un angosciante spettacolo del dolore: lo sferragliare metallico dei dischi, generato dai passi instabili dei visitatori che calpestano la superficie irregolare dell’installazione, produce un rumore disturbante, simile a quello delle catene. Sono urla di dolore quelle che provengono dall’installazione di Kadishman, urla così potenti che sfigurano i lineamenti dei volti e rievocano l’intensità del celebre dipinto di Edvard Munch. Come l’urlo di Paolo in Teorema di Pasolini, quello che vuole riprodurre Kadishman e che è destinato a durare oltre ogni possibile fine: “È un urlo in cui in fondo all’ansia si sente qualche vile accento di speranza; oppure un urlo di certezza, assolutamente assurda, dentro a cui risuona, pura, la disperazione” (Pasolini, Teorema, p. 193).

Menashe Kadishman, scomparso nel 2015 all’età di 82 anni, è stato un artista estroverso, amichevole e generoso. Il suo atelier a Tel Aviv era sempre aperto per colleghi, familiari e amici. Oggi, la sua eredità artistica continua a vivere grazie alla figlia Maya, che ha scelto di condividere alcuni aspetti della vita e della ricerca di Menashe Kadishman. Attraverso il lavoro promosso dal suo archivio, Maya e suo fratello Ben si impegnano a diffondere a livello internazionale la memoria e l’opera artistica di loro padre al di là dei confini di Israele.

Gabriele Cordì: Quali sono i ricordi più significativi che hai di tuo padre come artista?

Maya Kadishman: Tra i molti ricordi speciali che ho di mio padre come artista, ce ne sono alcuni che desidero rievocare con affetto. La sua vita era interamente dedicata all’arte e io ero sempre coinvolta in tutto ciò.

Ho avuto il privilegio di viaggiare con lui in tutto il mondo, partecipando alle sue mostre e inaugurazioni. Ogni luogo che visitavamo veniva trasformato dalla sua presenza magnetica, che catturava l’attenzione di tutti. Uno dei momenti più memorabili risale alla Biennale di Venezia del 1978. In quell’occasione, mio padre camminava a piedi nudi per nutrire le pecore nel padiglione israeliano, irradiando gioia e sicurezza.

Nonostante la presenza di molte personalità importanti, rimaneva umile, gioioso e autentico.

Un altro ricordo speciale è legato all’inaugurazione dell’installazione Shalechet, un momento sacro in cui le teste giacevano silenziose sul pavimento. Durante quell’evento, il cancelliere tedesco era presente come rappresentante ufficiale e mio figlio camminava tra le teste, creando un potente contrasto tra la vita che inizia e la memoria dei defunti. Mio padre fu profondamente colpito da quell’esperienza.

La mia mente torna anche alla volta in cui mio padre esponeva un’installazione di dipinti raffiguranti teste di pecora nel museo nazionale della Thailandia. Il principe thailandese partecipò come rappresentante ufficiale del paese per onorarlo. In quell’occasione, mio padre indossava un insolito abito bianco e un papillon, emanando dignità, ma con gli occhi che ancora riflettevano la sua anima gioiosa e il bambino che viveva dentro di lui.

Tuttavia, ciò che custodisco con maggior affetto sono i fine settimana passati con mio padre nella fabbrica, dove tagliava le sue sculture metalliche, compresa Shalechet. Nonostante fosse ufficialmente chiusa, la fabbrica veniva aperta appositamente per lui. Lì, trascorreva ore a giocare con il metallo, dando vita a opere che trasmettevano morbidezza e delicatezza. Ricordo anche i momenti tranquilli nel suo studio, spesso affollato di persone, quando si sedeva da solo a dipingere, a contemplare la vita e a parlare con me. In quei momenti, eravamo profondamente connessi con il mondo che ci circondava. Infine, c’è un momento privato che conservo gelosamente nel mio cuore: quando avevo appena 2 anni, mio padre mise a terra una grande foto di una montagna in Israele e mi chiese di disegnare un arcobaleno sopra di essa. Mi sedetti sulla foto e tracciai un arcobaleno colorato e un po’ storto, che successivamente divenne una delle sue stampe. Ancora oggi, conservo gelosamente l’originale come un prezioso ricordo di quel momento speciale con mio padre.

GC: Qual era la visione di Menashe Kadishman sul ruolo dell’artista nella società e in che modo ha trasmesso i suoi ideali attraverso la sua produzione artistica?

MK: Trasmettere i suoi ideali attraverso la sua produzione artistica è stato l’obiettivo principale di mio padre. Ha lottato per la pace, la verità e l’amore, cercando di porre fine alle guerre e alle divisioni create per separare i popoli. La sua missione abbracciava un ambito più ampio dell’Olocausto ebraico, mirando a fermare il sacrificio dei giovani in guerra e le atrocità che affliggevano le persone in tutto il mondo. Mio padre era un autentico combattente per la pace e l’amore, esprimendo il dolore in modo profondo e coinvolgente, come è chiaramente visibile nell’imponente installazione Shalechet presso il Jewish Museum di Berlino.

GC: Quanto era importante per lui il concetto di sacrificio?

MK: Mio padre cominciò a esplorare il tema del sacrificio degli innocenti negli anni Ottanta, quando mio fratello fu arruolato nell’esercito (in Israele è obbligatorio). In quel periodo, scoppiò anche la prima guerra del Libano con Israele, portando alla perdita di molte giovani vite. Questo triste scenario si è ripetuto in molte altre guerre passate di Israele.

Ad esempio, quando mio padre era giovane, molti dei suoi amici persero la vita nelle guerre del paese. Il motto “È bello morire per il proprio Paese” veniva utilizzato per incoraggiare i giovani a partire volontariamente, ma mio padre ne fu indignato e decise di ribellarsi. Creò un’opera in cui scrisse “È bello vivere per il proprio Paese”. Questi giovani soldati erano i sacrificati, non avevano fatto nulla per meritare di morire. Non avevano scelto di andare in guerra né di rinunciare alle loro vite. Sono stati sacrificati nel nome del gioco della guerra e della pace.

Purtroppo, questo tipo di sacrificio si è verificato anche durante l’Olocausto e continua ad accadere in tutto il mondo. La sua ispirazione proviene dalla sua vita in Israele, ma anche dai pogrom contro gli ebrei in Russia nei secoli XVIII e XIX. Entrambi i suoi genitori sono fuggiti dalla Russia nel 1918, ma molti membri della loro famiglia furono massacrati: fratelli e sorelle dei suoi genitori e tutti i suoi cugini, che lui non ha mai potuto conoscere, furono uccisi come bestie. Una sorella di sua madre fu fucilata e gettata in una fossa comune insieme ai suoi quattro figli. La sua arte e il suo cuore parlano per ogni madre che perde un figlio in guerra, per ogni bambino che perde un genitore e per ogni famiglia che perde una persona cara. Durante la sua giovinezza, l’Olocausto era appena terminato e Israele era piena di sopravvissuti, portatori di una storia di morte. La sua opera rappresenta un’espressione universale di terrore e dolore.

GC: E quello di natura?

MK: La natura era la sua casa, la sua fonte inesauribile d’amore. Mio padre manteneva un dialogo costante con essa, nutrendo un profondo legame con il mondo naturale.

Le sue opere trovavano ispirazione in una vasta gamma di temi, dagli animali agli alberi, ma era soprattutto noto per i suoi dipinti di pecore, riconosciuti in tutto il mondo. Le sue sculture e, soprattutto, i dipinti si distinguevano per la rappresentazione degli animali, della natura e degli alberi, andando oltre tali soggetti per toccare anche temi come il sacrificio, il dolore, l’amore e la connessione.

GC: Quale effetto voleva ottenere Menashe Kadishman con l’installazione Shalechet ?

MK: L’impatto dell’installazione Shalechet ha sorpreso il mondo, nonostante mio padre non avesse intenzione di creare un effetto così travolgente. La sua straordinaria passione e energia nell’arte lo rendevano quasi inarrestabile, come un fiume in piena. Per oltre sessant’anni di ricerca artistica, la sua vera missione era comunicare la verità in modi che vanno al di là della mente e raggiungono direttamente il cuore di milioni di persone.

GC: Qual è stata l’ispirazione e il processo creativo che hanno portato alla realizzazione di questa installazione senza tempo?

MK: Durante i fine settimana, mio padre si recava in una fabbrica dove dava vita alle sue sculture. Lì, con maestria, tagliava e plasmava opere metalliche in scala ridotta, molte delle quali ispirate al tema del Sacrificio di Isacco. Al termine della sua giornata lavorativa, tornava a casa con tutte le sculture che aveva creato.

Nell’appartamento sottostante al suo, dove attualmente risiedo, era presente un magazzino. Questo spazio fungeva originariamente da deposito, dove mio padre collocava le teste lungo il pavimento del corridoio e gli altri suoi lavori nella grande stanza successiva. Con il passare del tempo, molte teste si accumularono lungo il corridoio e lui doveva camminarci sopra per raggiungere l’altra stanza. Mio padre creò sempre più teste e le posizionò intenzionalmente lì, avendo avuto l’esperienza di calpestarle. Così nacque l’installazione Shalechet.

Le teste rappresentano qualsiasi persona sacrificata in nome di qualsiasi cosa: il bambino sacrificato, il soldato, il figlio, la figlia, la famiglia, il neonato. L’installazione ha suscitato interesse in tutto il mondo ed è stata richiesta in numerosi paesi, compreso il Giappone. Essa va oltre l’Olocausto ed è stata ampiamente citata in libri, documentari, film e articoli.

Abbiamo ricevuto lettere da persone che affermano che l’esperienza dell’installazione ha salvato loro la vita, trasformandole spiritualmente e donando speranza per superare le loro sofferenze. Queste testimonianze hanno sorpreso mio padre. Non si sarebbe mai aspettato una reazione del genere.

GC: Come viene trasmessa oggi l’eredità artistica di Menashe Kadishman?

MK: Mio fratello e io ci occupiamo dell’eredità artistica lasciata da nostro padre. Personalmente, ricopro il ruolo di curatrice e mi occupo del lavoro legato alle mostre. Sin dalla mia infanzia, ho collaborato con mio padre nella creazione e cura delle sue esposizioni in tutto il mondo. Nel corso degli anni, ho organizzato numerose mostre e ho approfondito la mia professione attraverso studi di curatela.

Per esempio, ho avuto modo di svolgere uno stage presso il Centro per l’arte contemporanea “Luigi Pecci” di Prato, in Italia, dove ho approfondito le mie competenze nelle pratiche curatoriali. Attualmente, sto lavorando alla creazione di un grande museo dedicato a mio padre, che accoglierà molte delle sue opere.

Inoltre, ci occupiamo di conservare, archiviare e autenticare i suoi lavori, adottando tutte le precauzioni necessarie per garantirne l’integrità nel tempo. Sono profondamente convinta che l’eredità artistica lasciata da mio padre sia una delle più importanti e influenti a livello mondiale.