Il gigantismo della natura (Marie Denis), di tre pupazzi color oro (Riccardo Previdi) e di un calcolatore del 1973 chiuso in una stanza di vetro (Riccardo Paratore). Presenze aliene ma non alienanti, dislocate in aree di lavoro come altari delle divinità (Daniele Milvio) o risuonatori di vibrazioni (Michele Spanghero). Segni come oggetti multifunzionali in attesa di essere utilizzati (Alessandro Agudio) o come linguaggio che disorienta per via del contenuto e della collocazione (Marotta&Russo). Ambienti stranianti generati da luminose genealogie famigliari (Jacopo Mazzetti), da monumenti di famiglie che non si sono mai formate (Giorgio Moretti), e da corpi umani (ma non troppo) separati in due parti come in un gioco di prestigio (Patrick Tuttofuoco).

Una narrazione che potrebbe sembrare il frutto di una penna fantasiosa ma che è invece il risultato dell’iniziativa 10×100 Fabbrica d’arte contemporanea voluta da Giovanardi Spa per festeggiare il centenario dell’azienda. Una scelta insolita e visionaria quanto lo è quella del suo sostenitore, Massimo Giovanardi amministratore delegato della Giovanardi SPA.

Un’impresa nata come produttrice di timbri, targhe e inchiostri, di quadreria per radio, bilance e macchine da scrivere (con il sodalizio con Olivetti) in tempi successivi e oggi, a seguito di un processo di diversificazione, di materiali per il mondo del lusso (espositori, cartelli vetrina, promozionali). Una capacità di rinnovamento che si concretizza anche nella Giovanardi Alliance, un’associazione con tre società del territorio specializzate in lavorazioni di carpenteria, falegnameria e materiale plastico.

Sono dieci gli artisti coinvolti nel progetto di residenza Alessandro Agudio, Marie Denis, Marotta & Russo, Jacopo Mazzetti, Daniele Milvio, Gianni Moretti, Riccardo Paratore, Riccardo Previdi, Michele Spanghero, Patrick Tuttofuoco, curati da Martina Cavallarin e Marco Tagliafierro e con il coordinamento scientifico di Giovanna Felluga. Non una commissione di opere, ma un’attività di laboratorio vero e proprio con una mostra conclusiva aperta al pubblico e alle istituzioni, visitabile dall’1 ottobre fino al 30 novembre presso Giovanardi Spa (Concorezzo MB), poiché rimarranno di proprietà degli artisti (tranne quella di Marotta&Russo donata a Giovanardi), e di cui sarà disponibile a breve anche il catalogo edito da Silvana Editore.

Dal dialogo quotidiano con l’estetica e da questa attitudine così visionaria, ha origine l’incontro con l’arte e con gli artisti. Abituati a ragionare fuori dagli schemi hanno trovato, in questo contesto, un territorio ideale in cui mettere a punto pensieri, idee e progetti, in uno scambio di competenze e esperienze. In occasione della presentazione alla stampa della mostra, Martina Cavallarin ribadisce il ruolo dell’opera come “dispositivo potente e indipendente, un vero sguardo sul mondo e sulle cose del mondo” di cui gli artisti sono ”i manipolatore di segni”. Manipolazioni di materia, materiali e processi di lavorazione che portano per Marco Tagliafierro “a tensioni estreme senza mai raggiungere il grado massimo di rottura”.

Trovano al contrario, una felice sintesi tra tecnica e estetica, pensiero e prodotto, linguaggi e sperimentazioni che restituiscono oggetti, sculture e installazioni, che si inseriscono all’interno dell’azienda seguendo le aree di effettiva produzione e generando un senso di spaesamento. Come quello prodotto da Welcome to someday del duo Marotta & Russo (Stefano Marotta 1969 e Roberto Russo 1971) posizionato sul tetto dell’edificio. Esposta al pubblico in una vetrina permanente crea un corto circuito con il significato letterale, Benvenuti in futuro.

La vetrina è reale invece per Non è una questione di forma di Riccardo Paratore (1990), una riproduzione perfetta del calcolatore Olivetti Logos 58, dentro una stanza trasparente di fronte agli uffici. E’ un prelievo dalla cultura asiatica Noi di Riccardo Previdi (1974), un ritratto di famiglia con tre gatti dorati dalle enormi dimensioni. Un’icona d’origine incerta, il Maneki Neko, di cui si raccontano leggende diverse in cui il gatto con il braccio alzato semovente è colto nell’atto di salutare. Simbolo di fortuna è usato come augurio di prosperità economica.

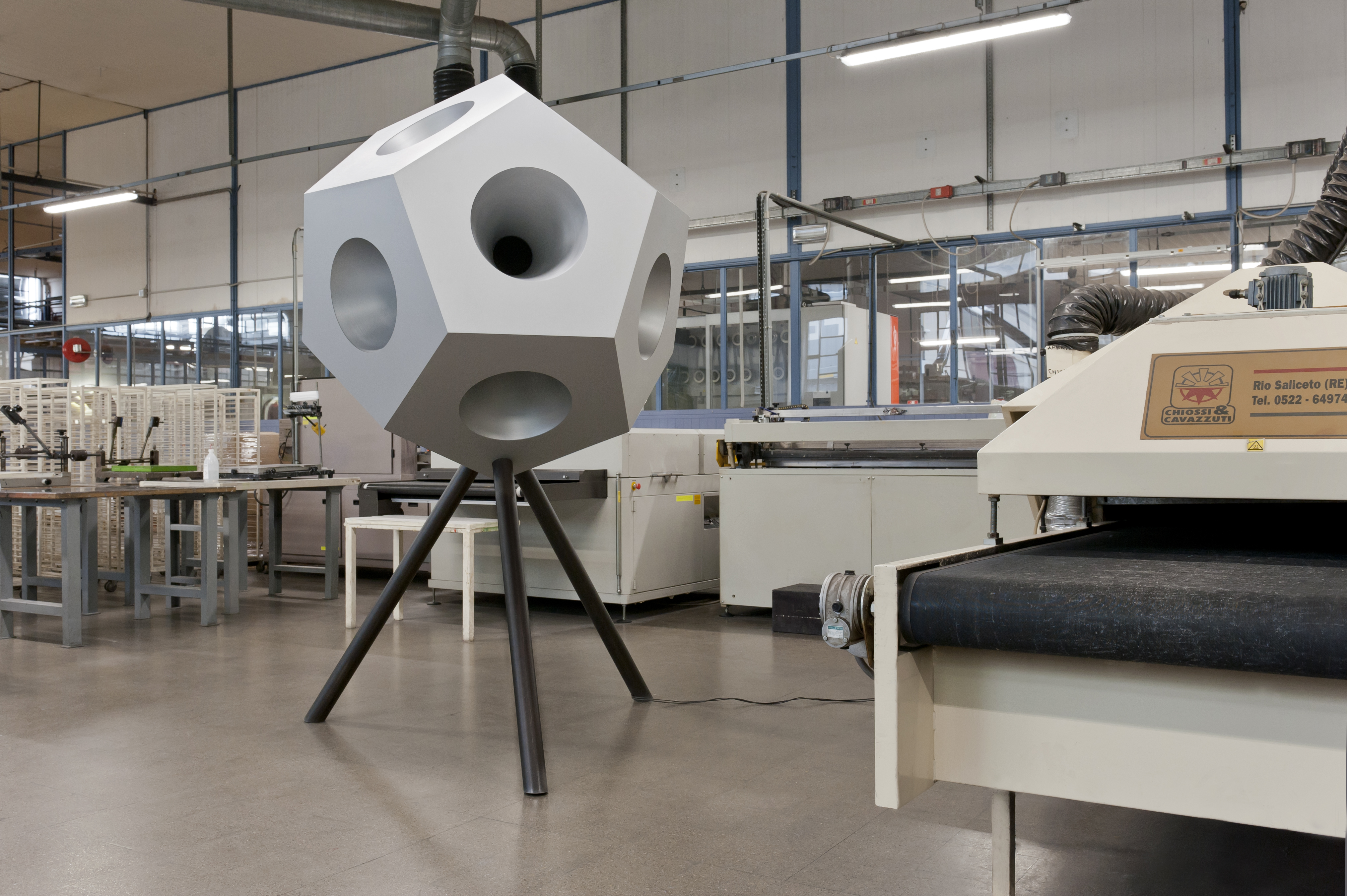

Straniante anche il suono prodotto da Panacousticon di Michele Spanghero (1979), che si muove tra arti visive e acustiche. La scultura dall’aspetto satinato ha la forma di un dodecaedro in acciaio e contiene al suo interno dei diffusori acustici. Si presenta come un corpo parlante, intorno al quale le vibrazioni e i movimenti prodotti dall’ambiente, provocano dei mutamenti percettivi. Una ricerca che poggia le sue basi intorno alla realtà sensibile, alle possibilità degli oggetti e alle capacità polisensoriali dell’uomo.

Attinge dalla natura Marie Denis (1972) che si addentra in un erbario quotidiano riproducendo elementi arborei, che diventano un giardino silenzioso moltiplicato. Memorie di un universo falsificato o artefatto con foglie naturali stabilizzate o testando altri materiali (alluminio, ottone, acciaio e ferro con finiture di grafite), che restituiscono un immaginario di piante, felci, foglie di cocco e di loto. Appoggiati al muro, dentro scatole di alluminio come tesori da custodire o su blocchi di carta (Giovanardi) come fossero parti di un grande libro tridimensionale.

Estetica quotidiana invece per Alessandro Agudio (1982), profondo conoscitore del design. L’installazione Tipo vespasiano is the metaphoric veneer of a quasi – performative aesthetic invention: Un angolo (torcia), Club 2B (barely a boy) è costituita da manufatti che sembrano servire a uno scopo diverso dalla loro rappresentazione. Un’apparente lampada a muro la cui funzione è però negata alla sua estremità, bilancieri da palestra che sembrano preziosi gioielli dorati e una struttura in alluminio, al centro della stanza quasi una giostra per la città.

Tutti oggetti che sembrano in attesa di essere vissuti e usati “performance in assenza di performance” (Marco Tagliafierro). L’ispirazione arriva dal design anche per Daniele Milvio (1988) con l’Altare per divinità storicizzate. Un’opera ibrida frutto di una composizione citazionista, che riprende il disegno di Tiger Tataishi su progetto grafico di Ettore Sottssas. Il risultato è però un organismo (nel senso figurativo del termine) reinterpretato in maniera futuristica, con una base di acciaio che è possibile riempire d’acqua, circondato da effetti luminosi blu e rossi. Un altare votivo laico immaginato per accogliere oggetti lasciati da chiunque.

La memoria è ricostituita attraverso l’opera di Jacopo Mazzetti (1987) che completa la terza parte di “Riunione di Famiglia”. Un singolare albero genealogico composto da sculture diverse che simboleggiano gli Antenati, i Viventi e i Discendenti, che si incontrano in uno spazio-tempo simultaneo. In mostra I Discendenti realizzato durante la residenza, che si configura come un’istallazione luminosa con luci oleografiche, sorrette da una struttura di alluminio. E’ collocato all’interno di una stanza completamente buia in cui entrare in silenzio, per vivere un’esperienza percettiva e sensoriale con le generazioni future non ancora nate, ma come se fossero già presenti.

Le presenze aleggiano anche in Esercizi di un monumento di Gianni Moretti (1978). 15 le lenti di varie dimensioni poste su treppiedi che mostrano le tappe di un lavoro del 2018, Anna Monumento all’attenzione (Lucca), i cui cardi sono stati prodotti proprio da Giovanardi. Immaginati come dei bulbi dei fiori da piantare nel terreno, ricordano l’eccidio nazista in quell’area, e ne ricostruiscono la memoria attraverso un itinerario-monumento in divenire. L’installazione in mostra ne racconta le evoluzioni attraverso mappe, percorsi intrapresi e futuri, fotografie del luogo e dei cardi. Moretti sperimenta tecniche e materiali tra concetti di labilità e durata, unendo natura, pigmenti e stampe.

Se la presenza umana è evocata nei lavori precedenti in Sonno di Patrick Tuttofuoco (1974) si materializza e si scopone addirittura in due opere, No space e No time, ognuna delle quali potrà avere un potenziale collezionista diverso. Due corpi abbracciati bloccati nel momento in cui stanno dormendo. Una scena reale ripresa dall’immaginario famigliare dell’artista, poiché sono le sagome della moglie e del figlio, e la cui posizione è un rimando iconografico alla Pietà Rondanini di Michelangelo Buonarroti. Una scultura di metacrilato trasparente, colorato e fluorescente che crea un gioco di luci e di riflessi, separata in due parti, che è stata realizzata ricostruendola durante il laboratorio e scannerizzando la scena in 3D per poi stamparla.

Tra organismi futuristi e futuribili, identità alterate e realtà moltiplicate, simultaneità despazializzanti e luoghi multifunzionali, la mostra si appresta a essere un’esperienza ibrida, un esempio di mecenatismo visionario in cui innovazione e arte trovano il loro punto di congiunzione.